|

Landeshauptstadt Dresden - www.dresden.de https://www.dresden.de/de/wirtschaft/tomorrow-s-home/news-archiv.php 24.06.2024 16:10:12 Uhr 27.07.2024 04:04:39 Uhr |

|

News-Archiv

21. Dezember 2023 | Für Klimaschutz und Wissenschaft: „Boden des Jahres“ 2024 liegt in Dresdner Wald

Nach Ackerboden oder Wattboden in den vergangenen Jahren fiel die Wahl zum „Boden des Jahres“ 2024 auf den Wald – und auf Dresden: Stellvertretend für die große Vielfalt der 11,4 Millionen Hektar Wald in Deutschland wurde der Boden aus Tharandter Wald ausgewählt. Denn der liefert wichtige Daten für die Klimaforschung oder zur nachhaltigen Waldwirtschaft. Den Forstwissenschaften der TU Dresden dient er als „Freilandlabor“ und lässt tief blicken: Durch frei zugängliche Gruben bietet er Einblicke in den üblicherweise verborgenen unterirdischen Teil des Ökosystems Wald.

Der Waldboden – den es in unzähligen verschiedenen Ausprägungen gibt – ist ein echtes Multitalent: Seine Bedeutung für Mensch, Tier, Pflanzen und das Klima ist enorm. In einer Handvoll Erde leben mehr Organismen als Menschen auf der Erde, er ist ein größerer Kohlenstoffspeicher als die Vegetation, nimmt Starkregenfälle auf und leistet so einen Teil zum Hochwasserschutz. Und er ist der größte Süßwasserspeicher Deutschlands.

Der Boden im Tharandter Wald dient den Forstwissenschaften an der Fakultät Umweltwissenschaften der TU Dresden als „Freilandlabor“. Er ist außerdem Teil eines Bodenlehrpfades, den die Bodenkundler der TU Dresden im Auftrag des Sächsischen Landesamts für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) angelegt haben. Hier kann in sechs Bodenprofilgruben ein Blick unter die Oberfläche des Ökosystems Wald geworfen werden. Mehrere Schautafeln informieren über den Boden, die darin verwurzelten Pflanzen, die Geologie des Tharandter Waldes, das regionale Klima und die Klimaentwicklung. Mehrere Studiengänge der TU Dresden, der TU Bergakademie Freiberg und auch weitere Hochschulen nutzen den Bodenlehrpfad. Dazu steht umfangreiches Analysenmaterial zur Verfügung.

„Hochaufgelöste Informationen zur Beschaffenheit der Bodendecke sind unverzichtbar für eine nachhaltige Waldwirtschaft, gerade bei sich verändernden Klimabedingungen“, erklärt Prof. Karl-Heinz Feger vom Institut für Bodenkunde und Standortslehre der TU Dresden. . „Aber auch für komplexe Rechenmodelle, etwa zur Ableitung von Klimawandel-Szenarien und Planung entsprechender Anpassungsmaßnahmen, sind Bodendaten unerlässlich. Grundlage dafür ist nach wie vor eine präzise Bodenbeschreibung und gezielte Probenahme im Gelände.“

Die Schirmherrschaft über den „Boden des Jahres“ hat Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir übernommen. Am diesjährigen Weltbodentag, dem 5. Dezember 2023, wurde der Waldboden im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) feierlich zum Boden des Jahres 2024 erklärt.

Mehr Informationen

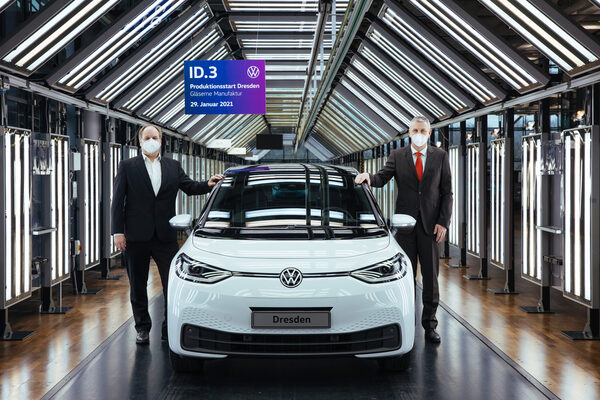

11. Dezember 2023 | Dresden gibt den Takt vor bei der Mobilität der Zukunft „made in Saxony“

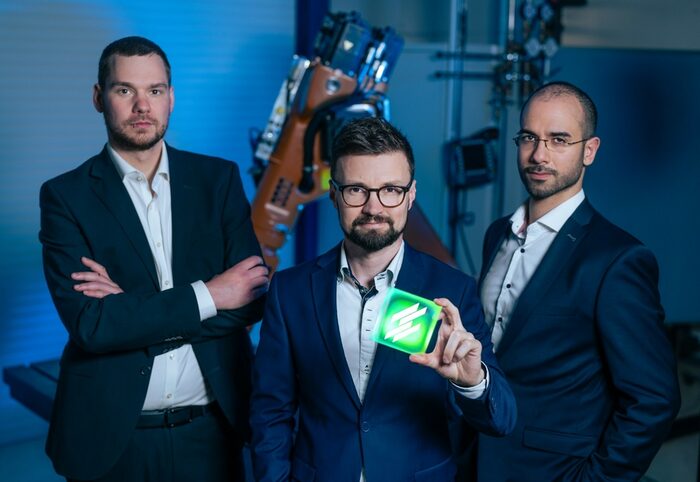

Schneller am Markt sein und energieeffizienter arbeiten – das ist das Ziel: Von Dresden aus wird zukünftig mit gebündelten Kräften an Technologien für die „Future Mobility“ gearbeitet. Zusammengetan haben sich der Halbleiterhersteller Infineon, drei mittelständische Unternehmen und sieben Forschungseinrichtungen aus Sachsen für das Forschungs- und Entwicklungsprojekt „Grüne Mobilität ‚made in Saxony‘ – Innovative Lösungen für zukunftsweisende Automobil- und Industrieanwendungen“. Dieses nimmt jetzt seine Arbeit auf.

Die Ergebnisse für grüne Mobilität „made in Saxony“ sollen in Automobil- und Industrieanwendungen einfließen – zum Beispiel durch deutlich effizientere und funktionalere Mikrokontroller für Autos. Durch die zunehmende Digitalisierung der Automechanik sind solche immer gefragter. Die neuen Technologien aus Sachsen sollen hier künftig nicht nur Energie einsparen helfen, sondern durch eine erhöhte Funktionalität und eine höhere Lebensdauer auch Ressourcen. Damit leisten sie einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz.

Außerdem erforscht das Projekt neue Technologiekonzepte, um die Entwicklung und Herstellung dieser Halbleiterprodukte in höchster Qualität und Zuverlässigkeit zu ermöglichen. Das macht den Produktionsprozess besser kontrollierbar – und auch damit nachhaltiger. Schließlich geht es um die Suche nach Lösungen, die bei der Autoindustrie so begehrten Elektronikbauteile in hohen Stückzahlen mit exzellenter Qualität und unter attraktiven Arbeitsbedingungen in Sachsen herzustellen, was den Wirtschaftsstandort aufwertet.

„Kooperationen wichtiger Stakeholder aus Forschung und Industrie in Sachsen zur Schaffung innovativer Halbleiterlösungen sind für den Wirtschaftsstandort von großer Bedeutung“, sagt Martin Dulig, sächsischer Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr. „Die Arbeiten der Verbundpartner im gemeinsamen Forschungsvorhaben sind wichtige Bausteine für die nächsten Innovationen ‚made in Saxony‘. Die Projektergebnisse werden die Basis für zukunftsweisende Produkte sein, die die Lebensqualität der Menschen verbessern und einen Beitrag zum Erreichen der Klimaziele leisten.“

Gefördert wird das Projekt von der EU und dem Freistaat Sachsen. Nach der symbolischen Übergabe der Fördermittelbescheide in Höhe von rund 17,7 Millionen Euro für drei Jahre kann das Projekt jetzt richtig starten. Zwar lagen die Zuwendungsbescheide bereits seit Ende Oktober vor, aber nun fiel mit der feierlichen Übergabe auch offiziell der Startschuss.

Neben Infineon gehören zu den Projektpartnern die Dresdner Unternehmen Fabmatics GmbH und SYSTEMA Systementwicklung Dipl.-Inf. Manfred Austen GmbH, die LEC GmbH aus Eibenstock sowie die TU Chemnitz, die TU Dresden, die Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden, die Westsächsische Hochschule Zwickau, das Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, das Fraunhofer-Institut für Photonische Mikrosysteme Dresden und das Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik IWS Dresden.

Mehr Informationen

Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

5. Dezember 2023 | Nachhaltiges Bauen: Dresden und Sachsen gehen voran

Bauen und Klimaschutz: Passt das zusammen? Die Zahlen sind ernüchternd: Mehr als ein Viertel des globalen CO2-Ausstoßes entfallen auf die Bauwirtschaft. Ebenso satte 40 Prozent des weltweiten Energieverbrauchs. In Deutschland machen Bauabfälle fast 60 Prozent des jährlichen Müllaufkommens aus. Höchste Zeit für innovative Konzepte für nachhaltiges Bauen! Solche sollen bald im Forschungszentrum „Living Art of Building“ (LAB) entstehen, initiiert von der TU Dresden. Das LAB soll von Bautzen aus starten und bundesweit an verschiedenen Standorten aufgebaut werden.

Ab 2024 soll der mehrjährige Aufbau des LAB beginnen. Durch intensive Grundlagenforschung zu klimaneutralem und ressourceneffizientem Bauen sollen dort Lösungen und Ideen für die Entwicklung neuer Materialien, Technologien und Verfahren in großem Maßstab gefunden werden. „Mit der Forschung im LAB kann Technologieführerschaft aus Deutschland für das neue Bauen geschaffen werden“, freut sich Initiator Prof. Manfred Curbach von der TU Dresden. „Wer den Klimawandel positiv beeinflussen will, muss beim Bau ansetzen.“

Perspektivisch sollen insgesamt rund 1.250 Mitarbeitende aus Wissenschaft und Technik in weltweit einzigartigen Laboreinrichtungen forschen und entwickeln. Durch die enge Zusammenarbeit mit der Industrie werden langfristig bis zu 40.000 Arbeitsplätze in und um das LAB herum entstehen. Beteiligen können sich deutschlandweit alle Interessenten, die das nötige Fachwissen und Ressourcen einbringen können. Angestrebt werden außerdem deutschland-, europa- und weltweite Kooperationen mit starken Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft.

Seit 2021 wurde das LAB-Konzept von einem multidisziplinären Expertenteam entwickelt. Zu diesem gehören neben Prof. Curbach unter anderem Jan Wörner, Präsident von acatech, Dr. Birgit Beckmann von der TU Dresden sowie Prof. Edeltraud Günther und Franziska Stölzel von der Universität der Vereinten Nationen.

Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat kürzlich beschlossen, im Bundeshaushalt 2024 insgesamt 3,6 Millionen Euro für den Aufbau des LAB bereitzustellen. Für die folgenden vier Jahre sind zudem bis zu 65 Millionen Euro als sogenannte Verpflichtungsermächtigungen verankert. Zudem haben die Landkreise Bautzen und Görlitz zugesagt, mit Hilfe der Städte und Gemeinden bis zu 450 Millionen Euro ihrer Strukturwandelmittel zur Verfügung zu stellen.

Mehr Informationen

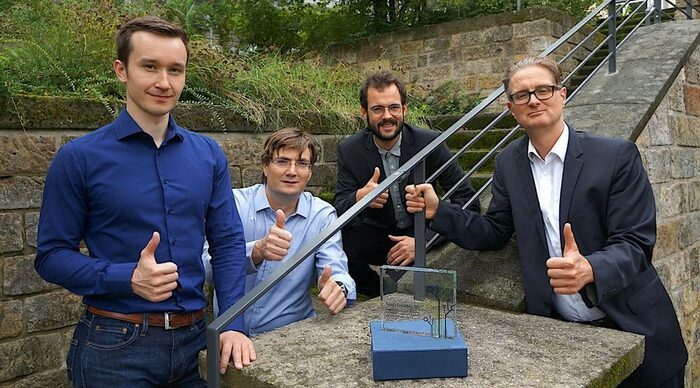

21. November 2023 | Wann wachsen Algen am besten – und wie laut dröhnen Schiffsmotoren? Das Dresdner „Minilab“ findet’s raus!

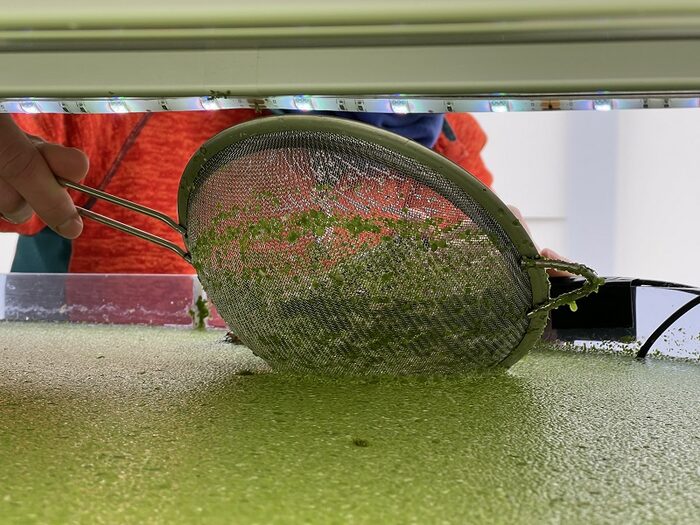

Großer Auftritt für Innovationskraft aus Dresden diese Woche an der Ostsee: Auf der „Rostock Ocean Convention“ stellte die Fraunhofer-Forschungsgruppe Smart Ocean Technologies (SOT) die Service- und Testplattform „Minilab“ vor. Das mobile Unterwasser-Labor wurde unter der Leitung des Dresdner Fraunhofer-Instituts für Keramische Technologien und Systeme IKTS erfolgreich getestet. Es ist für Tiefen bis 100 Meter in Seen, Flüssen und Meeren vielfältig einsetzbar – vom Testen neuer Beschichtungen für Schiffsrümpfe oder die Überwachung von Schiffslärm bis zum Monitoring von Algenkulturen für die grünen Smoothies von morgen. Und es hilft dabei, innovative Zukunftstechnologien schneller in den Markt zu bringen.

Wie lange dauert es, bis sich Algen, Meeresschnecken und Kleinkrebse auf dem frischen Unterwasseranstrich einer Yacht ansiedeln? Wie reagieren Unterwasser-Ökosysteme auf neue Offshore-Konstruktionen? Wichtige Fragen wie diese können ab sofort mit Hilfe des „Minilab“ unkompliziert und schnell geklärt werden.

Das Unterwasser-Labor besteht aus einer offenen Stahlrohr-Konstruktion mit einer sensorischen Basisausstattung, die sich flexibel mit Proben sowie weiteren Sensoren und Messgeräten bestücken lässt. Dank einer Kantenlänge von nur rund 70 Zentimetern lässt es sich ganz einfach per Auto transportieren. Ausgestattet ist es mit vier Kameras und einem Temperatur- und Druckfühler sowie mit verschiedenen Sensoren. Mit diesen kann es zum Beispiel ermitteln, ob ein Gewässer sauer oder basisch ist, wie hoch der Sauerstoffgehalt oder die UV-Strahlung ist. Noch kommt die dafür nötige Energie über eine Stromleitung von Land und auch die erfassten Daten werden per Kabel an einen elektronischen Messkoffer über Wasser gesendet. „Wir planen aber schon eine autarke Nachfolgelösung“, verrät SOT-Forschungsgruppenleiterin Dr. Kathrin Baumgarten. Dabei soll das Labor durch Akkus in einer Boje mit Strom versorgt werden. Die erfassten Sensordaten werden dann direkt an einen Mobilfunk-Router in der Boje weitergeleitet.

Durch die vielen Einsatzmöglichkeiten ist das „Minilab“ nicht nur interessant für Sensorhersteller und Entwickler neuer Unterwasser-Materialien, sondern zum Beispiel auch für Aquabauern. Denn angesichts von Klimawandel, Bevölkerungswachstum und geänderter Essgewohnheiten wird nun auch in der Ostsee versucht, Zuckertang und genießbare Großalgen herzustellen. Diese Algenkulturen sind die eher kühlen Temperaturen der Weltmeere gewöhnt. Damit solche grünen Ansiedlungen dennoch gelingen, könnte das „Minilab“ die Wassertemperatur und andere lebenswichtige Parameter überwachen. „Wir bringen für unsere Partner die zu untersuchenden Proben und Geräte ins Wasser“, so Baumgarten. „Damit helfen wir ihnen, Innovationen schneller in den Markt zu bringen.“

Mehr Informationen

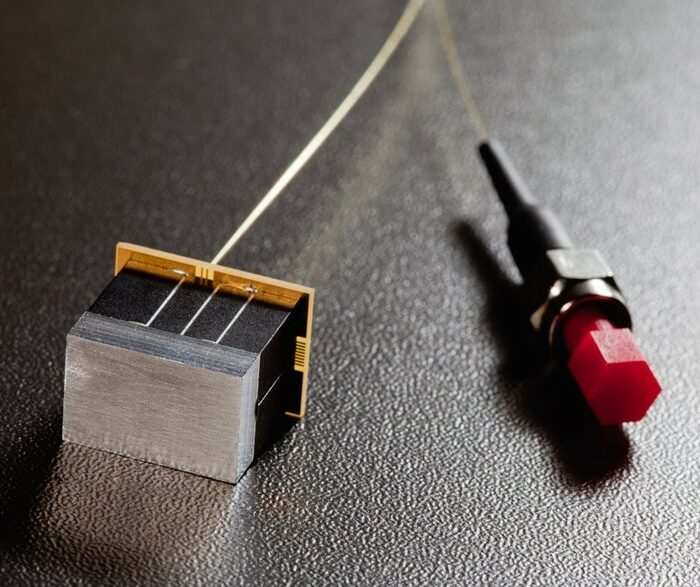

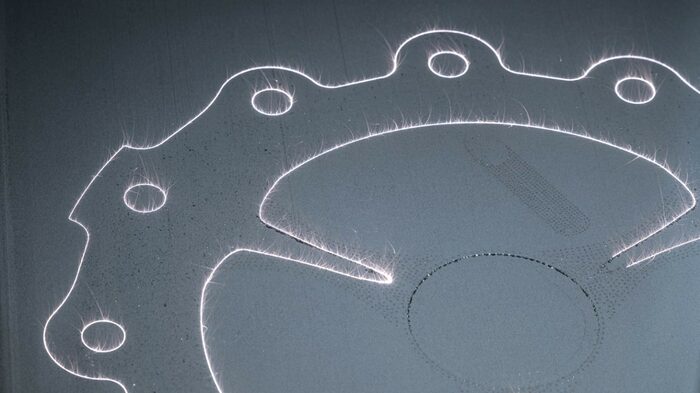

9. November 2023 | Fraunhofer IKTS aus Dresden präsentiert innovative Technologie für kürzere Wurzelbehandlungen

Wurzelbehandlungen sind mit das Unangenehmste, was uns beim Zahnarzt erwarten kann: Schmerzhaft und fast immer langwierig. Am Fraunhofer IKTS in Dresden haben Forschende jetzt entdeckt, wie die Feile, die tief in den Wurzelkanäle eindringt, nicht so schnell verklebt und die Behandlung so beschleunigt wird – eine enorme Erleichterung für die Dentisten, ein Segen für Patientinnen und Patienten! Kommende Woche präsentiert das IKTS die innovative Technologie, die auf den besonderen Werkstoff Piezokeramik setzt, auf der COMPAMED in Düsseldorf.

Wenn tiefsitzende Karies und eine Entzündung die Zahnwurzeln angegriffen haben, ist eine Wurzelbehandlung meist unausweichlich. Ärztin oder Arzt öffnen dann den Zahn, um entzündetes Gewebe zu entfernen. Das Problem: Die dabei zum Einsatz kommende rotierende Feile muss zwischendurch ständig gereinigt werden. Nun haben Forschende des Fraunhofer-Instituts für Keramische Technologien und Systeme IKTS in Dresden im Rahmen des Verbundforschungsvorhabens „IPUCLEAN“ einen winzigen piezokeramischen Stapelaktor entwickelt, durch den die Feile nicht mehr so oft verklebt und die Behandlung schneller endet.

Bei sogenannten Stapelaktoren werden mehrere Schichten übereinandergelegt und miteinander verschaltet. Dadurch konnten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das Gerät so klein konstruieren, dass es sich in den beengten Platzverhältnissen des Mundraums noch gut bewegen lässt.

Piezokeramik sind keramische Werkstoffe, die, sobald sie durch äußere Kraft verformt werden, eine sogenannte Ladungstrennung zeigen – und genau die macht sich das Dresdner Team zunutze: Die Rotation der Feile wird von einer schwingenden Bewegung überlagert, die Feile rotiert und schwingt also gleichzeitig.

„Durch die Überlagerung der Rotation mit einer axialen Schwingung setzt sich die Feile weniger schnell zu“, sagt Dr. Holger Neubert, Abteilungsleiter Intelligente Materialien und Systeme am IKTS. „Die Zahnärztin oder der Zahnarzt können sich viel besser auf die ohnehin diffizile Arbeit im Wurzelkanal konzentrieren. Zudem sinkt das Risiko eines Feilenbruchs.“

Das Unternehmen Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG war Koordinator des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Projekts. Ärztinnen und Ärzte der zahnmedizinischen Fakultät der Universität Rostock erprobten die Technik bereits an Kunststoffzähnen – und gaben positives Feedback!

Die Technologie lässt sich auch für weitere medizinische Anwendungen nutzen, beispielsweise in der Diagnostik oder bei der Krebsbehandlung. „Piezokeramische Komponenten ermöglichen eine große Vielfalt unterschiedlicher Anwendungen und sind aufgrund ihrer Kompaktheit und Leistungsfähigkeit für die Medizintechnik attraktiv“, sagt Dr. Neubert. „Wir sind in der Lage, für Kunden individuelle und auf deren jeweilige Bedürfnisse hin maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln.“

Vom 13. bis 16. November präsentiert das Fraunhofer IKTS, das führend bei der Arbeit mit piezokeramischen Materialien ist, auf der Medizintechnikmesse COMPAMED in Düsseldorf seine innovative Technologie für kürzere Wurzelbehandlungen – und das weitere Potenzial von piezokeramischer Technik.

Mehr Informationen

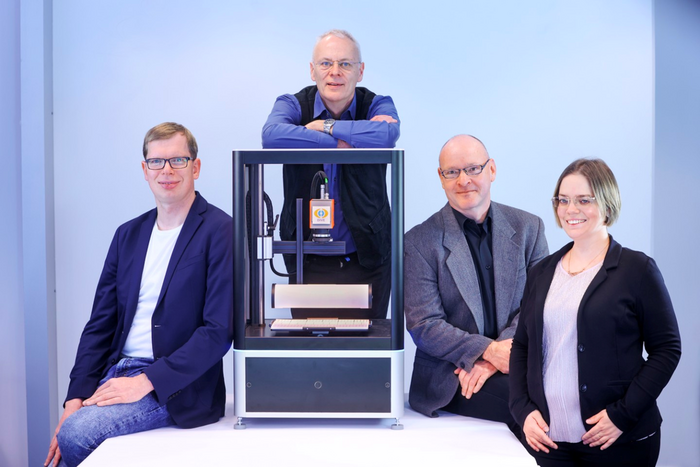

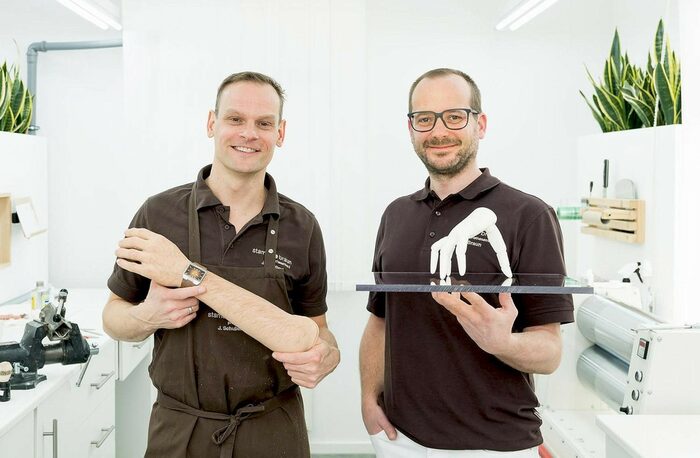

9. November 2023 | Impulse für grüne Energie: Europaweit einzigartiger 3D-Drucker in Dresden

Brennkammern für Wasserstoff-Energiesysteme oder Schaufelradeinhausungen für Turbinen: Diese und weitere komplexe Bauteile aus Metall sind das Spezialgebiet des neuen 3D-Druckers im Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahlentechnik (IWS) in Dresden. Dank eines besonderen Schichtverfahrens stellt er große Bauteile mit komplizierter Geometrie in kurzer Zeit her. Das macht ihn europaweit einzigartig – und eröffnet gerade dem Mittelstand große Chancen.

Die sogenannte additive Fertigung gewinnt zunehmend an Bedeutung. Dabei handelt es sich um ein besonders innovatives und ressourcensparendes Herstellungsverfahren: Im Unterschied zu konventionellen Methoden, bei denen Material entfernt wird – vergleichbar mit dem Block des Bildhauers – wird hier schrittweise Material hinzugefügt. Beispielhaft für dieses Verfahren ist der 3D-Druck.

Nun hat das Fraunhofer IWS in Dresden einen europaweit einzigartigen industriellen 3D-Drucker installiert. Die Fertigungsanlage basiert auf dem selektiven Laserstrahlschmelzen im Pulverbett. Dabei schmilzt ein Laserstrahl feine Metallteilchen auf. Aus dieser Schmelze erzeugt die Anlage nach einem Computermodell Schicht für Schicht das gewünschte Bauteil. So lassen sich Komponenten aus Titan, Kupfer und anderen Metallen oder deren Legierungen herstellen.

Das Besondere am neuen 3D-Drucker des IWS ist, dass dieser auch große und komplexe Bauteile herstellen kann – möglich sind Volumen von bis zu 62 mal 62 mal 110 Zentimeter. Für den Mittelstand ergeben sich daraus große Chancen: „Mit solcher Anlagentechnik kann sich der ostdeutsche Mittelstand mit Hilfe des Fraunhofer IWS besondere Alleinstellungsmerkmale erarbeiten“, betont Institutsleiter Prof. Christoph Leyens. Auch im Projekt „SpreeTec next“ spielt die hochmoderne Anlage eine Schlüsselrolle. Sie soll mit dazu beitragen, neue Fertigungsprozesse und Wertschöpfungsketten zu entwickeln.

„SpreeTec neXt“, initiiert von der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus Senftenberg (BTU) und der Fraunhofer-Gesellschaft, versteht sich als Brücke zwischen Industrie und Forschung, um kleinen und mittelständischen Unternehmen in der kunststoff- und metallverarbeitenden Industrie den Übergang zu grüner Energietechnik zu erleichtern. Bis 2029 wollen die Projektpartner hierfür ein Innovationszentrum in der Lausitz etablieren und beim Einsatz fortgeschrittener Technologien rund um die additive Fertigung beraten. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) fördert diese konkreten Teilaufgaben von „SpreeTec neXt” mit je fünf Millionen Euro.

Mehr Informationen

1. November 2023 | Vierarmig, präzise, schonend: OP-Roboter HUGO ermöglicht in Dresden neue Therapiemöglichkeiten

Deutschlandpremiere in Dresden: Am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus (UKD) hat der Roboter HUGO RAS erstmals eine urologische Operation durchgeführt. Er ist neues Mitglied des Robotikparks des UKD, zu dem auch drei Da-Vinci-Modelle gehören. Damit sind beste Voraussetzungen geschaffen, um ein vielseitiges Therapie-Angebot auf die Beine zu stellen. Die neue „Robotic diversity“ macht das UKD aber auch zu einem noch attraktiveren Ort für Forschung und Lehre.

Ein Schnitt nicht größer als ein Schlüsselloch: Die minimalinvasive Chirurgie zeichnet sich durch ihren schonenden Umgang mit dem Körper aus. In den vergangenen Jahren hat die Technik eine rasante Entwicklung genommen. Entscheidender Treiber sind dafür neue Technologien, allen voran sogenannte High-End-Operations-Roboter.

Zu den am weitesten fortgeschrittenen in der Evolutionen dieser Geräte gehört der HUGO RAS, wobei RAS für „robotic assisted surgery“ steht – zu deutsch: robotergestützte Chirurgie. Er gehört seit Neuestem zum beeindruckenden Robotikpark des UKD und hatte gleich seine Bewährungsprobe: Als erster HUGO in Deutschland führte er eine urologische OP durch. Patient war ein 78-jähriger Mann, dessen Prostata verkleinert wurde.

Das UKD verfügte bereits vor der Ankunft des High-End-Roboters über drei Da-Vinci-OP-Roboter. Beide, der HUGO wie auch der Da Vinci, festigen Dresdens Stellung als bedeutender Standort für Pflege, Forschung und Lehre. Für Patientinnen und Patienten eröffnen die verschiedenen Robotik-System neue Chancen. Je nach Befund können die OP-Teams zwischen beiden Systemen wählen.

Der HUGO verfügt über vier sehr individuell einstellbare Arme und eine offene Konsole. So kann der Chirurg eng am Patienten und in der Mitte seines Teams arbeiten. Das Gerät gewährleistet zudem eine bessere Sicht auf die Gesamtszenerie im OP. Zum Vergleich: Die vier Arme des OP-Roboters Da Vinci werden über eine separat stehende Konsole abseits des OP-Tisches bedient. Beide Systeme ermöglichen minimalinvasive und damit schonende Eingriffe.

„Das neue Robotersystem bringt die Dresdner Hochschulmedizin auf ein neues chirurgisches Level“, sagt Sachsens Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow. Auch Prof. Michael Albrecht, Medizinischer Vorstand am Universitätsklinikum, ist begeistert darüber, die „beiden am höchsten entwickelten Robotiksysteme“ unter einem Dach anbieten zu können: „Dies ist ein enormer Vorteil, wenn es darum geht, Mitarbeitende für uns zu gewinnen.“ Die konkreten Gründe dafür nennt Prof. Christian Thomas, Direktor der Klinik und Poliklinik für Urologie. So wolle man künftig Trainings im Umgang mit dem Hugo anbieten und mit KI forschen. „Robotic diversity am Universitätsklinikum soll dafür sorgen, dass die moderne minimalinvasive Chirurgie in Zukunft nicht automatisch mit einem Hersteller in Verbindung gebracht wird“, sagt Prof. Thomas.

Auch in der Bauch-, Lungen- und Gefäßchirurgie profitieren die Mitarbeitenden des UKD künftig vom Support beider Robotik-Systeme. Neben dem klinischen Einsatz wird das Gerät zudem wissenschaftlich eingesetzt. Patientinnen und Patienten können entsprechend in Studien eingeschlossen und behandelt werden.

Mehr Informationen

23. Oktober 2023 | Dual-Ionen-Technologie mit Dresdner Beteiligung als Game Changer?

Balkonkraftwerke boomen – auch, weil aktuell bürokratische Hürden für die private Energieerzeugung im Miniformat abgebaut werden. Noch nicht befriedigend beantwortet ist allerdings die Frage, wie überschüssiger Strom gespeichert werden kann. Hier kommen Dual-Ionen-Batterien (DIB) als wiederaufladbare stationäre Energiespeicher ins Spiel. Unter Beteiligung des Dresdner Fraunhofer IKTS und der TU Dresden wird die neuartige Technologie nun für die Anwendung in der Industrie fit gemacht.

Mit den privaten Kleinkraftwerken können Mieter und Immobilienbesitzer auf einfache Weise Solarstrom produzieren – deutlich günstiger im Vergleich zu Photovoltaikanlagen auf dem Hausdach. Doch wie lässt sich kostengünstig und umweltverträglich im Haushalt ungenutzter Strom speichern?

Die Antwort könnte ein echter Game Changer sein: Die noch junge Dual-Ionen-Technologie. Im Gegensatz zu bisherigen Lithium-Ionen-Speichern nutzt diese Graphit sowie in Deutschland verfügbare Materialien und verzichtet auf umweltschädliche und teure Metalle wie Nickel oder Kobalt. Auch ihr Lade- und Entladevorgang ist schneller. Dual-Ionen-Batterien versprechen damit geringere Kosten, mehr Sicherheit, höhere Unabhängigkeit – und vor allem: mehr Nachhaltigkeit! Die bisherige Forschung konzentrierte sich allerdings auf die Herstellung von Laborzellen. Industriell relevante Zellformate blieben weitgehend unbetrachtet.

Im Projekt „TransDIB“ (Entwicklung und Transfer von kosteneffizienten, nachhaltigen und sicheren Dual-Ionen-Batterien für stationäre Energiespeicherlösungen) soll nun der Industrietransfer dieser Batteriezellentechnologie erfolgen. Dafür wollen die Projektpartner Prototypen auf einer Pilotanlage für Lithium-Ionen-Batterien herstellen. Darauf soll die Planung der industriellen Zellproduktion für DIBs aufbauen, sodass später Graphit-Elektroden großflächig hergestellt werden können.

Dafür arbeiten im Projekt Partner aus Industrie (VARTA Microbattery GmbH, SGL Carbon GmbH, E-LYTE Innovations GmbH, Sixonia Tech GmbH) und Forschung (Technische Universität Dresden, Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme IKTS, Westfälische Wilhelms-Universität Münster) Hand in Hand. „TransDIB“ läuft von Februar 2023 bis Januar 2026 und wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung mit 2,3 Mio. Euro gefördert.

Mehr Informationen

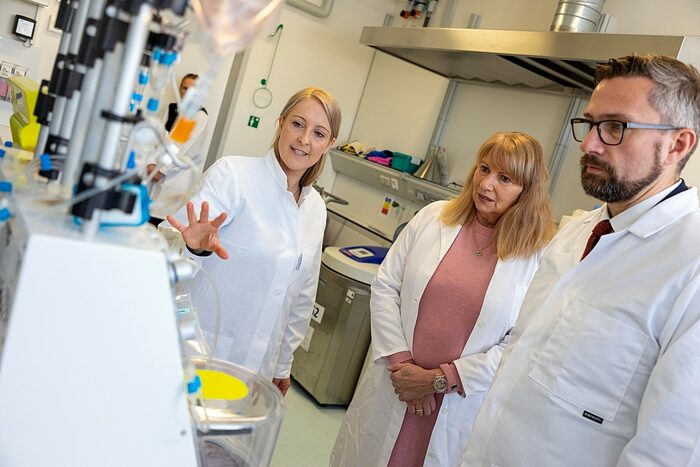

19. Oktober 2023 | Analysegerät von Biotype aus Dresden revolutioniert Krebstherapie und Kriminalistik

Mit der Präzisionsmedizin entsteht aktuell eine neue Zukunftsbranche – und sächsische Unternehmen, Kliniken und Forschungseinrichtungen sind dabei führend. Zu ihnen gehört etwa das Biotech-Unternehmen Biotype aus Dresden. Die verbesserte Version ihres Analysegeräts Modaplex ebnet jetzt neue Wege – sowohl in der Krebstherapie als auch im Aufspüren von Straftätern.

Dresden entwickelt sich immer mehr zum wichtigsten Hotspot und Impulsgeber in der Präzisionsmedizin. Schon jetzt gehört es in Deutschland zu den Top-3-Standorten in Sachen Künstlicher Intelligenz und Datenkompetenz – zwei Schlüsseltechnologien für die Entwicklung modernster Diagnoseverfahren.

Ein wichtiger Akteur in diesem Feld ist das Dresdner Biotech-Unternehmen Biotype, das mit Modaplex neue Maßstäbe in der Analyse von Blutproben setzt. Jetzt hat es eine verbesserte Version des Verfahrens auf den Markt gebracht: Das tischgroße Gerät ermöglicht individualisierte Behandlungsmethoden für Krebspatienten. Dabei werden Blutproben in das Gerät eingespielt. Kleine Biomarker werten dann die Ergebnisse aus und entwerfen personalisierte Therapien.

In weniger als vier Stunden liefert der automatisierte Workflow der Modaplex-Plattform schnelle und präzise Ergebnisse. In dieser Zeit werden aus einer Probe gleichzeitig die entscheidungs-relevanten RNA- und DNA-Biomarker gemessen. Auf dieser Basis kann die bestmögliche Therapie eingeleitet werden. Damit leistet Biotype einen wesentlichen Beitrag zur Entlastung des Gesundheitssystems.

Doch das Gerät eignet sich nicht allein für die Behandlung von Krebspatienten, sondern findet auch in der Kriminalistik Anwendung: Anhand von Gewebe, Blut oder Urin kann Dank der Technologie mittlerweile genau ermittelt werden, ob sich ein Tatverdächtiger am Tatort befunden hat oder nicht. Das eröffnet einerseits neue Chancen für womöglich irrtümlich verurteilte Häftlinge auf Begnadigung. Andererseits könne man bereits abgeschlossene und nicht aufgedeckte Fälle nochmal „aus dem Kühlschrank“ holen und mit Hilfe des Modaplex neu aufrollen.

Mehr Informationen

5. Oktober 2023 | Membranen für klimaneutrale Müllverbrennung aus Dresden

Weltweit werden jährlich 280 Millionen Tonnen Abfall verbrannt. In vielen Ländern wird dabei Energie aus der entstehenden Hitze gewonnen („thermische Verwertung“). Problem: Das hierbei entstehende Rauchgas enthält klimaschädliches Kohlendioxid (CO2). Das Verbundprojekt „KlimProMem“, koordiniert vom Fraunhofer IKTS in Dresden, will deshalb das CO2 vom Rauchgas abtrennen, um dieses für die Produktion in der Grundstoffindustrie zu verwenden. Zum Einsatz kommt dabei eine innovative Membrantechnik.

Im Fokus des Projekts „KlimProMem“ steht die Weiterentwicklung klimaneutraler Verfahren in der Grundstoffindustrie, also jener Bereiche der Industrie, die Grundstoffe gewinnen und zur Weiterverarbeitung aufbereiten. Grundstoffe sind alle Erzeugnisse der Land- und Forstwirtschaft oder Fischerei sowie sämtliche Mineralien – unabhängig davon, ob sie sich in ihrer natürlichen Form befinden oder bereits verändert wurden, etwa um sie für den Verkauf auf dem internationalen Markt vorzubereiten. „KlimProMem“ erprobt nun Membranen, Anlagen und Verfahren, um eine klimaneutrale Herstellung dieser wichtigen Grundstoffe zu ermöglichen.

In diesem Fall werden für die Abtrennung des CO2 vom Rauchgas am Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme IKTS in Dresden spezielle Kohlenstoff-Membranen entwickelt und für große Anlagen skaliert. Das Besondere: Um den Prozess möglichst energieeffizient zu gestalten, wird Erdwärme erstmalig mit der energieeffizienten Membran-Destillation – einem thermisch getriebenen Trennverfahren – kombiniert. Getestet werden soll das Prinzip in zwei Müllverbrennungsanlagen.

Im Vergleich zu den üblicherweise bei diesem Verfahren genutzten Polymer-Membranen bieten Kohlenstoff-Membranen eine günstigere chemische und mechanische Stabilität. Mit ihnen kann im Projekt die Weiterverarbeitung des abgetrennten CO2 zu Soda, Natron oder anderen Produkten mittels elektrochemischer Membranverfahren erprobt werden. Soda und Natron sind Basischemikalien, die in vielen Bereichen der Wirtschaft und des Alltags angewendet werden (z. B. Glasherstellung, Reinigungsmittel, Wasserbehandlung).

Neben dem Dresdner Fraunhofer IKTS als Koordinatorin sind an „KlimProMem“ die E.S.C.H. Engineering Service Center und Handel GmbH, die Vulcan Energie Ressourcen GmbH und die CIECH Group beteiligt. Mit der IQONY GmbH und PreZero Energy werden die Feldversuche in den Abfallbehandlungsanlagen in Lauta (Sachsen) und Zorbau (Sachsen-Anhalt) durchgeführt. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) unterstützt das Vorhaben mit rund 1,5 Millionen Euro über drei Jahre.

Weitere Informationen

29. September 2023 | Dresdner Start-up „HolyPoly“ expandiert – und plant Recycling-Technikum

Das Dresdner Start-up „HolyPoly“ für innovatives Kunststoff-Recycling ist seit drei Jahren auf Wachstumskurs. Jetzt plant die Firma eine sogenannte „Closed-Loop Factory“ – und will diese mit einer Crowdinvesting-Kampagne finanzieren. Durch das Recycling-Technikum will das Dresdner Unternehmen seinen Wettbewerbsvorteil weiter ausbauen.

HolyPoly entwickelt Ideen, Konzepte und Prozesse, um das Potenzial recycelter Kunststoffe voll auszuschöpfen: So entstehen durch Wiederverwertung hochwertige Produkte mit hohem Nutzwert und guten Marktchancen. Das Team des Start-ups bringt dabei eine breite Expertise in allen relevanten Disziplinen mit – von der Produktentwicklung und Materialauswahl über nachhaltiges Design und Fertigung bis zu Logistik und Marketing.

Damit ist das junge Unternehmen so erfolgreich, dass es nun expandiert: Ein geplantes Produktions- und Forschungszentrum soll den anstehenden Projekten genug Raum und umfassende Ausstattung bieten. In der Closed-Loop Factory sollen auf industriellem Niveau neue Plastik-Recyclingkreisläufe entwickelt werden. Als „Closed-Loop Manufacturing“ wird ein geschlossener Fertigungs- und Messprozess für eine gesamte Wertschöpfungskette verstanden, bei dem neue Datenquellen zusammenarbeiten und miteinander verbunden werden.

Auch bei der Finanzierung der 750.000-Euro-Investition geht HolyPoly neue Wege und setzt auf Crowdinvesting. Hatte das Unternehmen die ersten beiden Finanzierungsrunden noch durch die Akquise größerer Investitionssummen bestritten, können sich nun auch Anlegerinnen und Anleger mit kleineren Beträgen ab 100 Euro beteiligen. Eine entsprechende Kampagne startet in der ersten Novemberwoche.

„Als wir vor drei Jahren gestartet sind, hätten wir nicht erwartet, dass wir heute bereits so umfangreiche Projekte für renommierte Marken wie Mattel oder Bosch realisieren würden“, sagt HolyPoly-Geschäftsführer Fridolin Pflüger. „Doch das Spektrum unseres Serviceangebots ist offenbar einzigartig und der Bedarf für individuelle Recyclinglösungen sehr hoch.“

Noch dieses Jahr sollen in der Closed-Loop Factory die ersten Maschinen anlaufen. In der modernen Halle werden dann Prototypenfertigung, Testverfahren, Materialanalysen, Recyclingprozesse und Musterproduktion auf neuestem technischen Stand möglich sein. Eröffnet wird der Standort schon am 2. Oktober, auch der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer hat sich angekündigt.

„Es ist absurd, wie viele hochwertige Materialien aus ungenutzten Altprodukten selbst im Jahr 2023 in unseren Abfallsystemen vernichtet werden und wie altmodisch die Wiederverwertung in der Regel immer noch betrieben wird“, sagt Fridolin Pflüger. „Das muss sich ändern – und wir fangen damit an diesem Standort an.“

Weitere Informationen

22. September 2023 | Ist Magnesium der Schlüssel? Projekt des IFW Dresden erhält 1,5 Mio. Euro für Weiterentwicklung der Thermoelektrik

Wenn zum Beispiel die Abwärme großer Industrieanlagen in Strom umgewandelt wird, dann steckt dahinter der thermoelektrische Effekt: Dabei erzeugen zwei ungleiche Temperaturniveaus eine Spannung, die einen Stromfluss ermöglicht und umgekehrt. Dieser Effekt ist seit 200 Jahren bekannt. Und doch stagniert die Entwicklung der Technologie seit einem halben Jahrhundert. Unter anderem, weil man dafür bisher das extrem seltene Element Tellur benötigt. Mit der Förderung vom Europäischen Forschungsrat (ERC) setzt Dr. Ran He vom Leibniz-Institut jetzt alles daran, diesen Stillstand zu überwinden – etwa indem er Tellur durch Magnesium ersetzen möchte.

In thermoelektrischer Technologie (TE) steckt großes Potential. Schaut man sich zum Beispiel die Nutzung industrieller Abwärme an, wird das ganz besonders deutlich: Laut Umweltbundesamt werden bisher nur sieben Prozent der Fernwärme daraus erzeugt. Dabei liegt das theoretische Potenzial an Industrieabwärme bei etwa 226 Terawattstunden – was deutlich größer ist, als der gesamte derzeitige Fernwärmeabsatz.

Das Problem: Bisher benötigen die meisten Wärme-Strom-Wandler das extrem seltene Element Tellur. Es kommt in weniger als 0,001 Teilen pro Million in der Erdkruste vor – weswegen die Entwicklung der Technologie seit einem halben Jahrhundert stagniert.

An der Lösung forscht Dr. Ran He vom Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung (IFW) Dresden. Im Rahmen des Projektes TENTATION (Tellurium-free Thermoelectric Technology for Near-room-temperature Applications) arbeitet der Physiker an der Entwicklung von thermoelektrischen Modulen einer neuen Generation – die statt auf Tellur auf dem reichlich vorhandenen Element Magnesium basieren und die Leistung der aktuellen Technik übertreffen sollen. Denn bisher sind die Wirkungsgrade der Thermoelektrik im Vergleich zu anderen Methoden der Energiegewinnung gering. „Ich strebe eine Verdopplung der Umwandlungseffizienz auf etwa 12 Prozent an,“ sagt Ran He, der seit 2017 am IFW ist. Gerade hat er für seine Arbeit vom ERC den „ERC Starting Grant“ erhalten, ein Forschungsstipendium in Höhe von 1,5 Millionen Euro.

Ran He hat sich viel vorgenommen – aber wenn es ihm gelingt, sein Projektziel tatsächlich zu erreichen, dann ebnet er damit den Weg für eine nachhaltige Energiegewinnung und Temperaturregulierung mit einem breiten Spektrum von Anwendungen nach einem langbekannten Prinzip.

Mehr Informationen

19. September 2023 | Gigantische Gleichstrommessanlage: Dresden setzt neue Impulse für die Energiewende

Die TU Dresden hat eine Versuchsanlage zur Messung von Gleichstrom in Betrieb genommen, von deren Größe es in Deutschland nur wenige gibt. Forschende wollen mit ihrer Hilfe wichtige Fragen zu den Stromnetzen der Zukunft beantworten. Denn bis 2030 soll sich unser Strom mindestens zu 80 Prozent aus Erneuerbaren Energien speisen – so der Plan der Bundesregierung. Dafür ist auch die Umstellung des Stromnetzes von Wechsel- auf Gleichstrom vorgesehen. Das bringt spezielle Herausforderungen mit sich, für die nun in Dresden Lösungen entwickelt werden.

„Stromautobahnen“: So werden die Kabeltrassen genannt, die Deutschland in Zukunft mit Ökostrom versorgen sollen. Der aus Sonne und Wind erzeugte Strom wird zum großen Teil im windreichen Norden und Osten sowie in großen Offshore-Parks vor den Küsten gewonnen. Gebraucht wird er allerdings vor allem im industriestarken Südwesten und Süden Deutschlands. Damit der Transport über mehrere hundert Kilometer quer durchs Land gelingt, sind dicke Kabel nötig – und die sind auf Gleichstrom ausgelegt. Denn dieser ist im Vergleich zu Wechselstrom deutlich effizienter, er kann ohne große Verluste übertragen werden und ist für große Strommengen sowie lange Strecken geradezu prädestiniert.

Die TU Dresden hat die wachsende Bedeutung von Gleichstrom für die Zukunft unserer Stromversorgung im Blick: In ihrer Hochspannungshalle steht seit Kurzem eine gigantische Messanlage, die mit ihren Ringen und Kugeln ein wenig wie Science-Fiction anmutet. Sie ist gut acht Meter hoch, erzeugt Spannungen von bis zu 1,2 Millionen Volt und hat knapp eine Million Euro gekostet. Das Geld kommt von der Großgeräteinitiative der Bundesländer, die sich der Finanzierung von Großgeräten mit herausragender, innovativer Technik widmet.

Mit Hilfe der Anlage will die Dresdner Uni die Forschung im Bereich der Gleichstromtechnologie maßgeblich vorantreiben. „Wir sind dankbar, dass wir dieses moderne Gerät nun zur Verfügung haben“, sagt Stephan Schlegel, kommissarischer Leiter der Professur für Hochspannungs- und Hochstromtechnik. Eine ehemalige Gleichspannungsanlage von 1994 war veraltet und für aktuelle Forschungsfragen nicht mehr geeignet gewesen. Nun gehört Dresden zu einem der wenigen Forschungsstandorte im Land, an dem diese Möglichkeit besteht.

Dabei warten verschiedene Forschungsaufgaben auf das Team von Stephan Schlegel. Zum einen geht es um die Kabel, die künftig für Gleichspannung verwendet werden: „Wir versuchen, physikalisch zu verstehen, was zum Beispiel in der Isolierschicht solch eines Kabels passiert“, erklärt Schlegel. Diese Schicht ist viel dicker als beispielsweise bei gängigen Erdkabeln für die Mittelspannung. Wie groß muss der Isolierkörper sein? Was passiert bei einer Blitzentladung? Probleme wie diese lassen sich nun mit der neuen Prüfanlage untersuchen. Es gehe aber nicht nur um die Kabel, ergänzt Schlegel, sondern um alle Fragen, die es rund um die Technologien für Gleichspannung und Gleichstrom gibt. Schlegel ist überzeugt, dass genau dieses Wissen in Zukunft immer wichtiger wird: „Wir haben heute die technischen Möglichkeiten, viel mehr mit Gleichstrom zu arbeiten als früher.“

Dank der neuen Versuchsanlage ist Dresden ab sofort ein wichtiger Ansprechpartner, wenn es um die Energieversorgung von morgen geht.

Mehr Informationen

14. September 2023 | Forschungscluster mit TU Dresden: Ideenschmiede für eine zukunftsfähige Kreislaufwirtschaft

Die Kreislaufwirtschaft ist sicher nicht das Allheilmittel, aber ein wichtiger Ansatz, um den Herausforderungen des Klimawandels zu begegnen. Allerdings wird immer noch zu wenig dazu geforscht, wie eine effiziente Kreislaufwirtschaft aussehen müsste. Deshalb entsteht im Industriepark Schwarze Pumpe, der zu gleichen Teilen in Sachsen und Brandenburg liegt, das Forschungscluster „CircEcon – Green Circular Economy“: Vier Hochschulen wollen hier gemeinsam neue Ideen für eine treibhausgasneutrale Kreislaufwirtschaft entwickeln. Mit dabei: die TU Dresden.

Eine Kreislaufwirtschaft (englisch circular economy) ist ein System, in dem Ressourceneinsatz und Abfallproduktion, Emissionen und Energieverschwendung minimiert werden. Dies kann auf vielen unterschiedlichen Wegen geschehen, etwa durch langlebige Konstruktion, Instandhaltung, Reparatur, Wiederverwendung, Remanufacturing oder Recycling – und das macht die Sache so komplex.

Das Forschungscluster CircEcon will deshalb in der Lausitz untersuchen, was es für eine treibhausgasneutrale Kreislaufwirtschaft braucht. Das Besondere: Erstmals wird dabei innerhalb eines Forschungsvorhabens die gesamte Produktionskette betrachtet – vom Werkstoff über Produktions- und Verfahrenstechniken bis zum Recycling. Dabei sollen Methoden der Künstlichen Intelligenz, der Digitalisierung und des Energiemanagements auf Basis von „grünem“ Wasserstoff einbezogen werden. Mithilfe von Pilotlinien, Versuchsanlagen und Demonstrationssystemen werden so Ideen für eine hocheffiziente Kreislaufwirtschaft entwickelt, erprobt und gemeinsam mit Unternehmen zur Marktreife gebracht.

Nun wurde mit der konstituierenden Sitzung des Lenkungsausschusses für CircEcon ein weiterer wichtiger Schritt getan, um das mit 108 Millionen Euro vom Bund und vom Land Sachsen geförderte Vorhaben Realität werden zu lassen. Beteiligt sind neben der TU Dresden die Bergakademie Freiberg, die TU Chemnitz und die Hochschule Zittau/Görlitz.

„Die Bündelung der Fachkompetenzen der Universitäten und Hochschulen führt zu einer herausragenden Knowhow- und Technologiebündelung“, sagt Prof. Ursula M. Staudinger, Rektorin der TU Dresden. „Dadurch können wegweisende Lösungen für die Herausforderungen der Kreislaufwirtschaft entwickelt und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit der Region gestärkt werden.“ Prof. Alexander Kratzsch, Rektor der Hochschule Zittau/Görlitz, hebt die „internationale Expertise“ des Projekts hervor, die zu „nachhaltigen Lösungen“ führe: „CircEcon transformiert universitäres Knowhow in industrielle Innovationen und fördert so direkt das wirtschaftliche Wachstum.“

Der Industriepark Schwarze Pumpe in der Lausitz ist Sinnbild für den umfassenden Wandel von ehemals kohlebasierter hin zu Erneuerbarer Energie: Der ehemals größte Gas- und Braunkohlevertrieb der Welt soll sich in den kommenden Jahren zum grünen Industriestandort entwickeln – das Vorhaben CircEcon spielt dabei eine wichtige Rolle.

Mehr Informationen

30. August 2023 | Dresdner lösen Effizienz-Problem bei OLED-Displays

Ob Smartphone, Tablet oder Fernseher: Die OLED-Technologie für Displays ist auf dem Vormarsch. Allerdings hat sie ein Problem mit der Farbe Blau: Die bisher verwendeten Emitter, welche die blaue Farbe erzeugen, sind wenig effizient. Das Dresdner Start-up beeOLED GmbH hat nun auf dem International Meeting on Information Display (IMID) in Südkorea, einer der wichtigsten Branchenveranstaltungen, einen tiefblauen Emitter präsentiert, der den Energieverbrauch von Displays deutlich senken könnte.

Die tiefblauen Emitter, die momentan in OLED-Displays verwendet werden, sind entweder langlebig (fluoreszierende Emitter) oder effizient (phosphoreszierende Emitter). Doch es gibt keine Technologie auf dem Markt, die diese beiden Eigenschaften verbindet. Zwar hat die vom Dresdner Start-up beeOLED entwickelte Technologie der intra-metallischen Emission in der Vergangenheit bei anderen Display-Technologien hohe Stabilität und hohe Effizienz bewiesen. Allerdings konnte sie noch nicht in OLED-Displays eingesetzt werden – bis jetzt!

Denn nun ist es dem Lichtspezialisten aus Dresden erstmals gelungen, solche Moleküle mit der heute in der Großserienfertigung von OLED-Displays verwendeten Herstellung im Vakuum kompatibel zu machen. Die neuen tiefblauen Emitter sind deutlich effizienter und werden den Stromverbrauch zum Beispiel von Smartphones senken. BeeOLED könnte sich mit ihrer jüngsten Entwicklung einen Milliardenmarkt erschließen.

Die tiefblauen Emitter sind nicht nur ein technischer Meilenstein, sondern überzeugen auch Fachleute und Investoren gleichermaßen. Erst kürzlich war es beeOLED gelungen, in einer Finanzierungsrunde 13,3 Millionen Euro von Deep-Tech-Wagniskapitalgebern einzusammeln. Diese Mittel will das Unternehmen gezielt in organische Halbleitermaterialien, die für die Herstellung der OLEDs erforderlich sind, investieren.

Auf dem International Meeting on Information Display (IMID) in Südkorea, wo beeOLED ihre Innovation nun vorstellte, treffen sich jährlich OLED-Display-Forschende und -Industrieexperten aus aller Welt.

Mehr Informationen

25. August 2023 | Dresdner Unternehmen verhilft der Energiewende im Stromnetz zum Durchbruch

Damit die Energiewende vorankommt, sind intelligente Messsysteme für Strom entscheidend. In einigen Privathaushalten sind solch digitale Zähler, Smart Meter genannt, bereits zu finden. Die Wirtschaft hat dagegen noch Nachholbedarf. Doch dieser kann möglicherweise bald befriedigt werden – dank einer Innovation aus Sachsen: Die Dresdner Robotron Datenbank-Software GmbH hat in Zusammenarbeit mit weiteren Partnern erfolgreich digitale Zähler für Industrie, Gewerbe und große Erzeugungsanlagen erprobt.

Ungefähr drei Viertel der verbrauchten Energie in Deutschland wird bei intelligenten Messsystemen über die registrierende Lastgangmessung (RLM) erfasst. Allerdings ist die Anzahl der RLM-Messstellen mit circa einem Prozent der insgesamt 53 Millionen Zählpunkte in Deutschland noch sehr gering. Bis Ende 2028 sollen die RLM-Messstellen laut Gesetz mindestens 20 Prozent aller Zählpunkte ausmachen. Um die Entwicklung voranzutreiben, haben sich fünf Unternehmen aus der Branche zusammengetan: E.ON, Netze BW GmbH, Robotron Datenbank-Software GmbH, Power Plus Communications AG und Landis+Gyr GmbH.

Ihre Innovation: Durch die Verknüpfung eines RLM-Zählers mit einem Smart-Meter-Gateway (SMGW) haben sie das intelligente, registrierende Lastgangmesssystem „iRLMSys“ realisiert. Dabei wurde ein RLM-Zähler von Landis+Gyr über die CLS-Schnittstelle des Smart-Meter-Gateways von PPC an das Backend-System von Robotron angebunden. Die erprobte Lösung ist auf die speziellen Anforderungen der industriellen Kunden zugeschnitten, die sich erheblich von jenen für normale Haushaltskunden unterscheiden. Der jüngste Versuch hat gezeigt, dass das Messsystem marktfähig ist, ein hohes Sicherheitsniveau bietet und zeitnah zur Verfügung steht.

Eine Name mit Tradition

Beim Namen Robotron denken viele an das Kombinat aus DDR-Zeiten – und klobige Rechner aus Dresden. Und das zu Recht, denn tatsächlich steckt viel Geschichte in dem Dresdner Unternehmen: Robotron wurde zwar 1990 von der Treuhand abgewickelt. Doch Dr. Rolf Heinemann, ein führender Mitarbeiter des ehemaligen Kombinats, gründete im August 1990 mit acht Gesellschaftern und 26 Beschäftigten die Robotron Datenbank-Software GmbH. Tätigkeitsfeld des Unternehmens damals wie heute: die Realisierung von Projekten zur effektiven Verwaltung und Auswertung großer Datenmengen auf der Basis von Datenbank-Software. Zu den Kunden von Robotron zählen unter anderem Energieanbieter. Mit deren Datenmanagement macht die Firma etwa zwei Drittel ihres Umsatzes. Mehr als die Hälfte aller fernabgelesenen Zähler in Deutschland laufen inzwischen über ein Robotron-System, der Betrieb hat sich eine Marktführerschaft erarbeitet. Geführt wird das Unternehmen, das 466 Mitarbeitende beschäftigt, mittlerweile von Heinemanns Sohn Ulf Heinemann. Der Umsatz lag im vergangenen Jahr bei knapp 63 Millionen Euro – und dürfte steigen, wenn sich die nun getesteten intelligenten Messsysteme in der Praxis bewähren.

Mehr Informationen

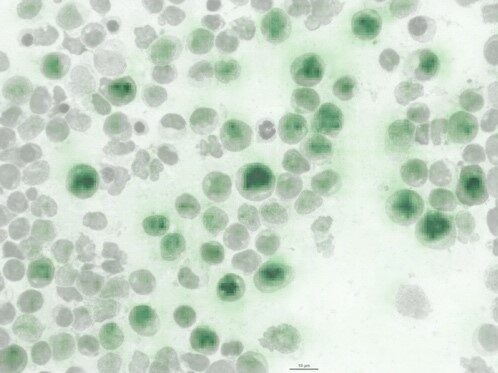

18. August 2023 | TU Dresden entwickelt vielversprechende HIV-Blocker

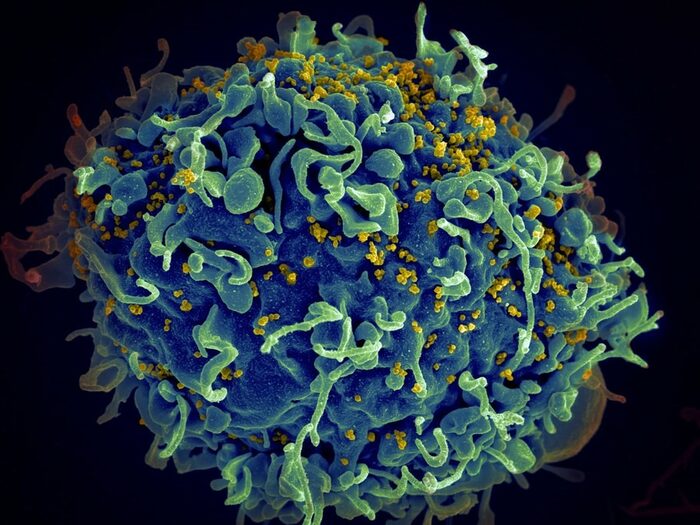

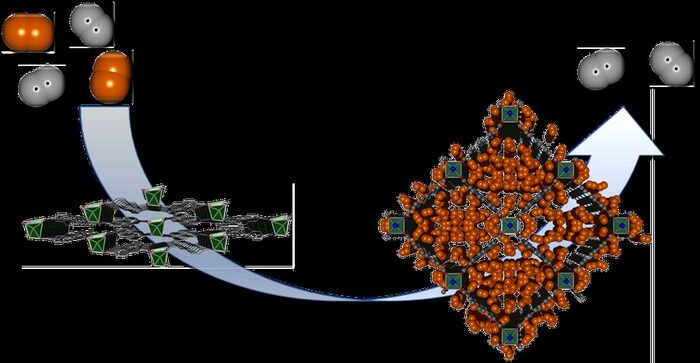

Wichtiger Erfolg in der Erforschung von Aids: Forschende aus Dresden und den USA haben herausgefunden, wie sich das HI-Virus im Körper vermehrt. Verantwortlich dafür zeichnen drei Proteine. Nun haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Moleküle als Antagonisten synthetisiert, um die Invasion zu blockieren. Dadurch eröffnen sich Chancen für neue Medikamente und Therapien – auch für andere Viruserkrankungen und bestimmte Krebsarten.

Weltweit leben fast 40 Millionen Menschen mit HIV, dem Humanen Immundefizienz-Virus. Pro Jahr kommen weitere 1,5 Millionen hinzu. Das Virus dringt in Zellen ein, vermehrt sich darin und zerstört sie schließlich. Die Folge: Das Immunsystem wird erheblich geschwächt.

Die große Frage, die Forschende weltweit interessiert und stark diskutiert wird: Wie gelingt es dem Virus, in den Zellkern einzudringen? Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der TU Dresden und der Touro University in Nevada haben nun eine Antwort auf diese Frage: Sie haben drei Proteine identifiziert, die über einen Signalweg interagieren und dem Virus so Tür und Tor öffnen.

Dieser neu entdeckte Weg beginnt damit, dass HIV in einem Membranpaket verpackt in die Zelle eindringt. Es drückt die schützende Hülle um

den Zellkern nach innen und bildet eine Art Einstülpung. Das Paket mit dem Virus bewegt sich dann zur Spitze dieser Einstülpung, wo das Virus in den Zellkern schlüpft.

Damit das Virus diesen Weg zurücklegen kann, ist es auf die Arbeit der Proteine angewiesen: Das erste von ihnen befindet sich an der Hülle des Membranpakets, Nummer zwei an der Kernmembran, wo die Invasion stattfindet und Nummer drei verbindet schließlich die ersten beiden Proteine miteinander.

Der Ansatz der Dresdner Forschenden: Ein Eindringen des Virus ist nur möglich, wenn alle drei Proteine erfolgreich miteinander interagieren. Wird die Kette blockiert, bleibt das Virus ausgesperrt. Daher haben sie gemeinsam mit ihren amerikanischen Kolleg:innen spezielle Moleküle entwickelt. Was sie im Labor beobachteten, schürt große Erwartungen: In der Gegenwart der Moleküle konnte sich das Virus nicht weiter vermehren.

Auch wenn sich die Forschung noch in einem frühen Stadium befindet: Auf der Basis der neuen Erkenntnisse könnten neue Medikamente für den Kampf gegen Aids entstehen. Auch andere Erkrankungen, bei denen der Transport von Partikeln in den Zellkern eine Rolle spielt, könnten Ziel dieser Therapien sein. Dazu gehören weitere Viruserkrankungen und bestimmte Krebsarten.

Die Forschung ist daher noch lange nicht an ihrem Ende, wie Dr. Denis Corbeil, Forschungsgruppenleiter am Biotechnologischen Zentrum (BIOTEC) der TU Dresden betont: „Da dieser neue Ansatz auch auf andere Erkrankungen wie Krebs angewendet werden kann, ist es sehr interessant, alle beteiligten molekularen Akteure weiter zu entschlüsseln.“ Sein Team arbeitet also weiter an der Entschlüsselung molekularer Prozesse, um neuen Therapien in Virologie und Onkologie den Weg zu ebnen. Der Anfang ist gemacht!

Mehr Informationen

11. August 2023 | B2Square und Biofabrik aus Dresden wollen den Straßenbau revolutionieren

Von einem der größten Emittenten in der Industrie zur CO2-Senke – was Frank Albrecht, CEO von B2Square, mit dem Straßenbausektor vorhat, ist ambitioniert. Der Schlüssel dazu? Sogenanntes BioBitumen, das als Bindemittel für Asphalt dient. Es wird aus natürlichen Rohstoffen hergestellt und könnte erdöl-basiertes Bitumen schon bald ersetzen. Gemeinsam mit der Dresdner Biofabrik, deren Technischer Leiter Albrecht ist, geht es nun an den weltweiten Rollout. Damit ist B2Square das erste Mitglied der ImpactFamily, einer Plattform von Biofabrik, die Greentech-Startups zum globalen Durchbruch verhelfen will.

Herkömmliches Bitumen hat das gesundheitsschädliche Teer als Bindemittel abgelöst und findet sich in so gut wie allen asphaltierten Straßen, Brücken und Parkplätzen. Das Problem: Es basiert auf Rohöl und Raffinerierückständen. Pro Tonne Bitumen werden rund 350 Kilogramm Kohlendioxid ausgestoßen. B2Square hat dafür eine Lösung gefunden. Sein Bitumen-Ersatz ist nicht nur nachhaltig hergestellt, sondern auch klima-positiv, da er Kohlenstoffdioxid dauerhaft bindet. So wird aus einem der größten Emittenten in der Industrie eine CO2-Senke. Mit ihrer Innovation will B2Square nun weltweit für grüne Straßen sorgen – und das gemeinsam mit der Biofabrik aus Dresden. Diese verkündete erst kürzlich einen strategischen Kurswechsel: Seit ihrer Gründung vor über zehn Jahren hat sie sich der Entwicklung nachhaltiger Technologien gewidmet (WASTX Plastic, WASTX Oil). Nun hat sie eine neue Plattform, die Impactfamily, ins Leben gerufen. Sie soll es Hardware-Startups im Greentech-Bereich ermöglichen, ihre Ideen global zu vermarkten. Ihr erstes Mitglied: B2Square. Frank Albrecht, der auch CTO von Biofabrik ist, über die Partnerschaft: „Als Plattform für revolutionäre Greentech-Technologien und -Produkte ist Biofabrik ein sehr interessanter Multiplikator für unseren Business Case. Doch auch darüber hinaus stellt die Zusammenarbeit eine Vielzahl spannender Synergien in Aussicht.“ Was das BioBitumen von B2Square so attraktiv und einzigartig macht: Es kann im kalten Zustand geliefert, hergestellt und verarbeitet werden. Denn um den Klebstoff für Straßen herzustellen, braucht es lediglich synthetisches Kohlenwasserstoff-Harz und ein zähflüssiges Cashewsnuss-Extrakt. Beides lässt sich vor Ort bei niedrigen Temperaturen mit Asphalt anmischen. Erdöl-basiertes Bitumen muss dagegen erhitzt werden, um es für den Bau von Straßen einzusetzen. Das ist nicht nur energieintensiv, sondern stellt auch ein Risiko für die Arbeiter dar. Heißes Bitumen ist immer wieder Ursache für Unfälle auf Baustellen. Als kalte Instant-Ware bringt das BioBitumen von B2Square damit einige Vorteile im Vergleich zum konventionellen Produkt aus Erdöl mit sich. Einen ersten Vorgeschmack auf das disruptive Potenzial des Klebstoffs für Straßen bieten Pilot-Projekte rund um den Globus. Sie zeigen, wie vielseitig einsetzbar und zugänglich das Produkt ist. Jetzt geht es darum, den nächsten Schritt zu gehen und mit dem Netzwerk der Biofabrik die großen Projekte im Straßenbau für sich zu gewinnen. Ein erster Meilenstein wurde kürzlich publik: Strabag, eines der größten Straßenbauunternehmen Europas, kooperiert mit B2Square.

Mehr Informationen

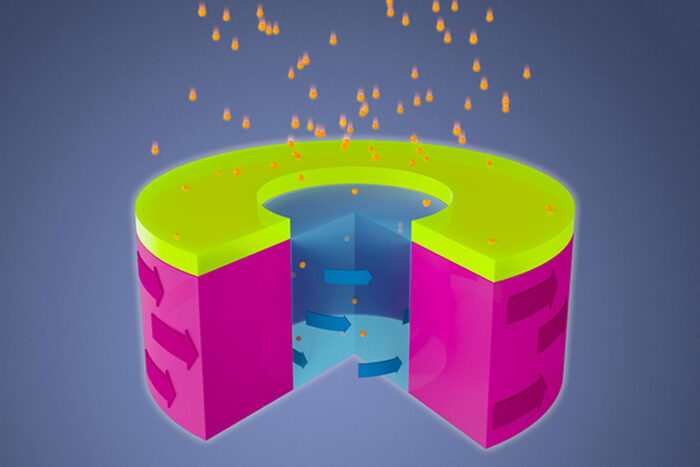

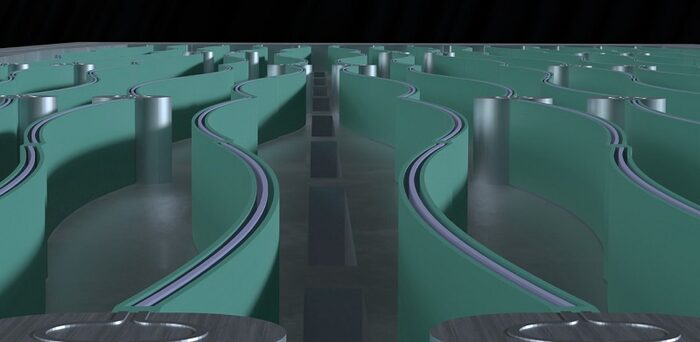

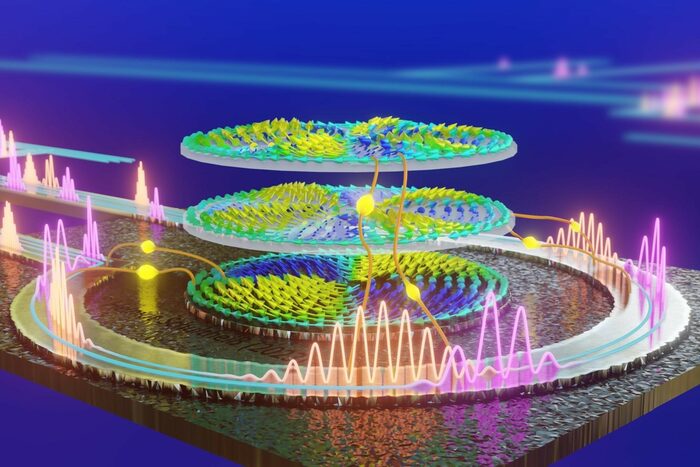

28. Juli 2023 | Dresdner Forschende bringen superschnellen Neurorechner voran

Sie sind klein, leistungsfähig und für viele Aufgaben im Alltag unerlässlich: Computer-Prozessoren. In bestimmten Anwendungsgebieten tun sie sich bisher allerdings schwer, in großen Datenströmen Muster zu erkennen und deren Komplexität zu erfassen. Und sie verbrauchen viel Energie. Sogenannte neuromorphe Computer sind ihnen überlegen. Forschende vom Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) haben diese Technologie nun einen großen Schritt vorangebracht.

Heutige Computer zerlegen in ihren Prozessoren und Speichern Aufgaben in lange Folgen aus Nullen und Einsen. Die vergleichen sie dann mit elementaren logischen Operationen, addieren und subtrahieren sie. Diese binäre Logik und die Digitalrechentechnik kann die meisten Matheaufgaben zügiger als jeder Mensch lösen. Aber: In vielen Gebieten der Automatisierung hadert die Industrie derzeit mit schneller Datenübertragung. Beispiele sind das autonome Fahren, das Internet der Dinge oder Edge Computing, also Datenverarbeitung am Rande eines Netzwerks. Sensoren liefern hier mit hoher Geschwindigkeit kleine Datenpakete. Darin Muster zu erkennen, ist für zeitgenössische Computerarchitekturen sehr energieaufwendig. Die Lösung für die Forschenden des HZDR: Spinwellen, auch Magnonen genannt.

Die Idee, mit Magnonen eine neue Datenverarbeitungstechnologie zu schaffen, ist schon etwas älter. Doch das Team des HZDR hat mit seiner Arbeit ein Problem gelöst, das die praktische Umsetzung behinderte. Alle bisherigen Konzepte setzen darauf, dass sich Spinwellen von A nach B ausbreiten müssen, um handhabbar zu sein. Doch es gibt bislang keine wirklich geeigneten Materialien dafür. Die Dresdner gingen nun einen anderen Weg: Sie verlagerten den gesamten Prozess in eine nur wenige Mikrometer dicke, magnetische Scheibe und versetzten diese in Schwingungen. Nun schwingt der ganze Körper, und zwar simultan mit verschiedenen Frequenzen. Man kann sich das wie bei einer Trommel vorstellen: Streut man Sand auf eine Trommel und schlägt sie rhythmisch, entstehen Muster. Das sind Schwingungsmoden. Und die existieren im kompletten Raum. Sie bewegen sich also nicht von A nach B. Es handelt sich um stehende Wellen, die resonant auf dem kompletten Körper existieren. Das Klopfen der Trommel ist dabei die Dateneingabe, die zum Beispiel von einem Sensor kommen kann. Sie verursacht ein Wechselspiel verschiedener Schwingungen und daraus entstehender nicht linearer Prozesse. Weil die Prozesse denen im menschlichen Gehirn ähneln, wird die neue Technologie auch als „Neuromorphes Rechnen“ bezeichnet.

Die neue, äußerst energieeffiziente Technologie soll aus Sicht der Forschenden bestehende Computer nicht ersetzen, sondern sie ergänzen. Ein mögliches Einsatzgebiet ist die Verkehrsoptimierung. Denn neuromorphe Computer könnten den Berg an Daten, den Dienste wie Google in Kombination mit Smartphones und Autos liefern, nach Mustern durchsuchen und einen Stau vorhersagen, bevor das erste Auto überhaupt stehengeblieben ist. Das ist eine hochkomplexe Angelegenheit, bei der sich konventionelle Computerarchitekturen wie PCs enorm schwertun. Sie brauchen viele Rechenschritte. Für neuromorphes Rechnen hingegen ist es das ideale Einsatzgebiet. Auch die intelligente Wartung könnte von neuromorphen Computern profitieren. Bei Windrädern könnten sie zum Beispiel in den Antriebswellen nach Schwingungsmustern suchen, die auf einen Lagerschaden hinweisen. Dadurch wäre die Wartung möglich, bevor das Lager überhaupt ausfällt. Das spart Geld, Energie und Ressourcen.

Mehr Informationen

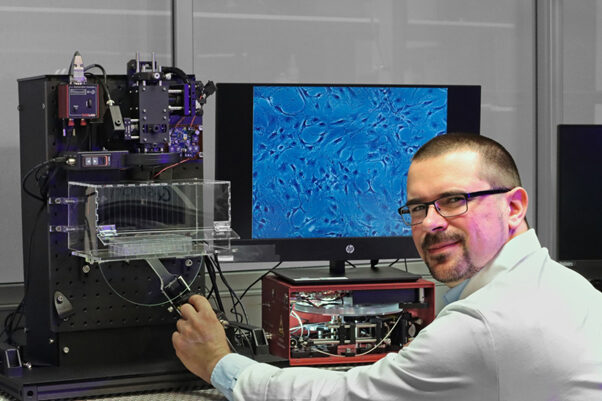

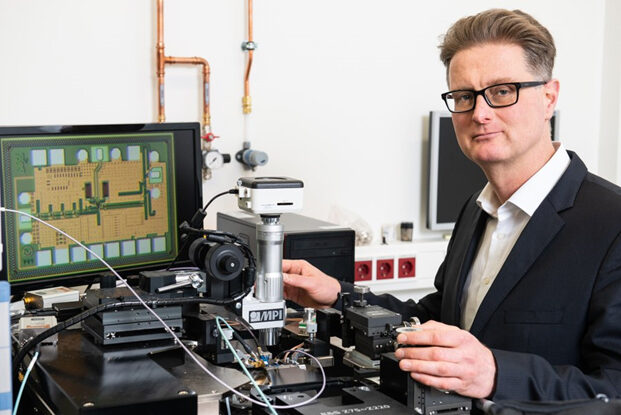

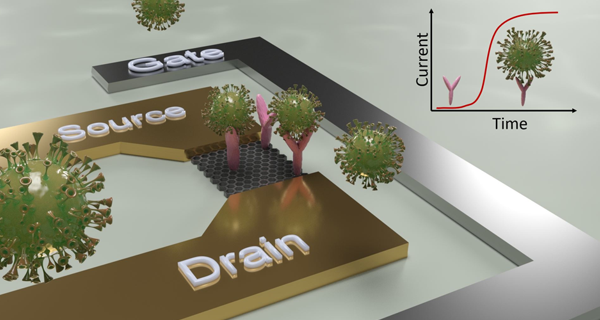

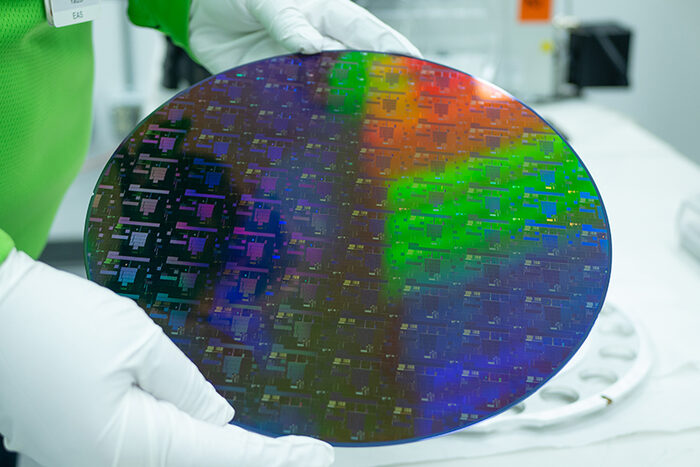

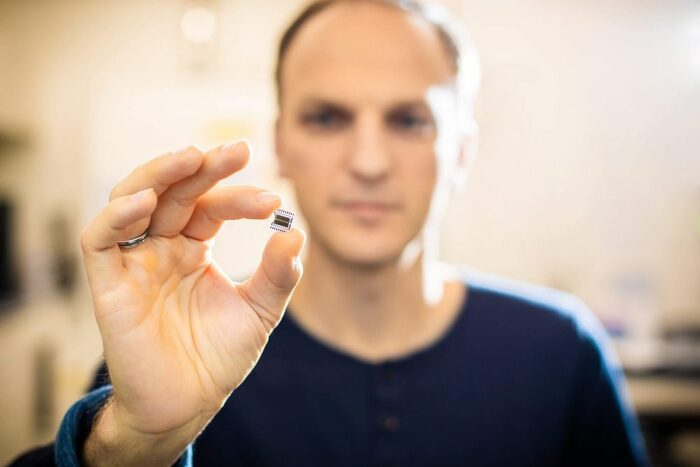

20. Juli | Neues Zentrum für Halbleiter-Messtechnik in Dresden: Für mehr Präzision, Qualität und Effizienz

Sie werden in Laptops und Smartphones, Autos und Waschmaschinen verbaut und sind maßgeblicher Antrieb der Digitalisierung: Die Rede ist von Halbleitern. Um die Halbleiterforschung weiter voranzutreiben und nächste Meilensteine in der Entwicklung anzuvisieren, machen das Dresdner Fraunhofer IPMS und Applied Materials jetzt gemeinsame Sache. Im Herzen von Silicon Saxony, im Center Nanoelectronic Technologies (CNT) des Fraunhofer IPMS, soll eines der größten Technologiezentren für Halbleitermetrologie und Prozessanalyse in Europa entstehen.

Die Messtechnik, auch Metrologie genannt, ist bei der Herstellung von Mikrochips von grundlegender Bedeutung. Denn dank präziser Messungen kann die Qualität einzelner Schritte und Abläufe in der Fertigung exakt überwacht, kontrolliert und so kontinuierlich verfeinert werden. Applied Materials stellt hochmoderne Messgeräte für die Halbleiter-Industrie her, während das Fraunhofer IPMS Deutschlands führendes Forschungszentrum für Halbleiter auf 300 mm ist. Im neuen Technologiezentrum vereinen sie nun ihre Kompetenzen und arbeiten gemeinsam daran, die Entwicklungen auf dem Gebiet der Halbleiter-Metrologie umfassend zu beschleunigen und Prozessschritte zu optimieren. Neue Methoden, Algorithmen und Software sollen im Technologie-Hub entwickelt und erprobt werden.

„Dieses einzigartige Kompetenzzentrum wird in der Lage sein, Prozesse auf einer Vielzahl von Substratmaterialien und Waferdicken zu testen und zu qualifizieren, die für Anwendungen in der vielfältigen europäischen Halbleiterlandschaft entscheidend sind“, erklärt James Robson, Corporate Vice President für Applied Materials Europe.

Dr. Benjamin Uhlig-Lilienthal, Leiter des Geschäftsfelds Next Generation Computing am Fraunhofer IPMS ergänzt, dass seine Institution und weitere Partner vom „Zugang zu den branchenführenden eBeam-Metrologiesystemen von Applied“ profitieren werden. Dazu gehören große Chiphersteller wie Globalfoundries, mit denen das Fraunhofer IPMS eng zusammenarbeitet, aber auch kleinere und externe Unternehmen, die gemeinsam mit dem Institut forschen. Als Begegnungsort für Industrie und Wissenschaft bringt das Technologiezentrum in Dresden somit das Potenzial mit, wichtiger Impulsgeber für die Halbleiterindustrie in Europa zu sein und die Digitalisierung maßgeblich mitzugestalten.

Mehr Informationen

Pressemitteilung Fraunhofer IPMS

Über das Fraunhofer IPMS

Über Applied Materials

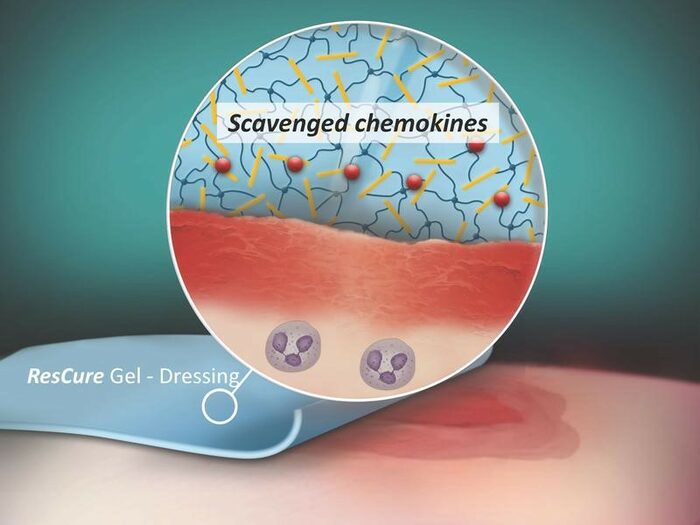

18. Juli 2023 | Dresdner Hydrogel-Wundauflagen versprechen Heilung für chronisch offene Wunden

Nach zehn Jahren Forschung: Demnächst beginnen die klinischen Studien für den neuartigen Hightech-Wundverband ResCure, entwickelt von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des Leibniz-Instituts für Polymerforschung Dresden e.V. (IPF). Der neue Verband könnte ein großes Problem lösen: Anders als bisherige Wundverbände bekämpft die mit Hydrogel beschichtete Wundauflage die Ursache offener Wunden, statt nur auf die Symptome zu reagieren.

Normalerweise besitzt der menschliche Körper die Fähigkeit, Wunden auf der Haut oder den Schleimhäuten innerhalb kurzer Zeit selbst zu heilen. Doch das funktioniert leider nicht immer, etwa wenn die Betroffenen unter einer Durchblutungsstörung, einem geschwächten Immunsystem oder einer Diabeteserkrankung leiden. Heilen Wunden trotz Behandlung auch nach ein bis drei Monaten nicht, bezeichnet man sie als chronisch. Allein in Deutschland sind aktuell rund 900.000 Menschen davon betroffen. Ihnen die Hoffnung auf Heilung zu geben, war das Ziel der Forschenden vom IPF.

Die von ihnen entwickelten Hydrogel-Wundauflagen haben eine ganz besondere Eigenschaft, die sie von anderen Wundverbänden abhebt. Bisher konnten übermäßige oder chronische Entzündungsprozesse, welche die Wundheilung verhindern, nur mit systemischen Medikamenten behandelt werden. Diese bringen zum einen häufig Nebenwirkungen mit sich und sind andererseits nur begrenzt wirksam.

Die neuartige Technologie bekämpft Entzündungsprozesse hingegen direkt an der Ursache und kann sie dadurch auflösen. Dazu haben die Forschenden Polymer-Netzwerke aus Derivaten des Glykosaminoglykans Heparin und verzweigtem Polyethylenglykol entwickelt, die wie ein „molekularer Schwamm“ funktionieren und entzündungsfördernde Signalmoleküle aus der Wunde aufnehmen und inaktivieren können. Gleichzeitig belassen sie die Wundheilung fördernde Signalmoleküle weitgehend in der Wunde.

Im Tiermodell und an Wundsekreten von Menschen wurde das neue Therapiekonzept bereits erfolgreich getestet. Und zwar „überaus erfolgreich“, wie Prof. Dr. Carsten Werner vom IPF im Interview mit der Sächsischen Zeitung betonte. Demnach käme es im Vergleich zu den Standardtherapien zu einer fünfzig Prozent schnelleren Wundheilung.

Bis voraussichtlich Anfang 2024 läuft nun die klinische Studie mit rund 100 Patientinnen und PatientenLäuft alles nach Plan, könnte schon Anfang 2025 ein Unternehmen gegründet werden, das die ResCure Hydrogel-Wundauflagen produziert.

Mehr Informationen

IDW Pressemitteilung: MaterialVital Preis für neuartige Hydrogel-Wundauflagen

IDW Pressemitteilung: IPF-Innovationspreis für neuartige Hydrogel-Wundauflagen

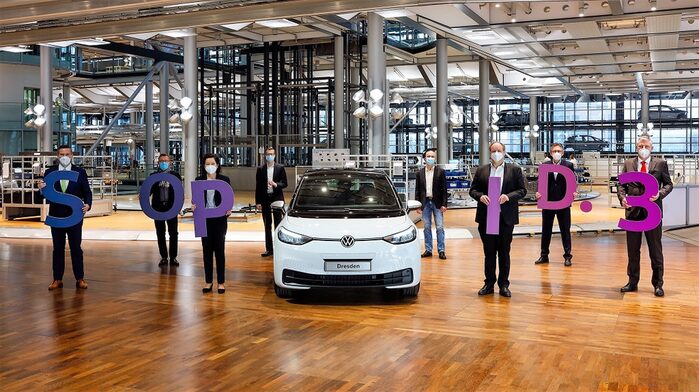

14.07.2023 | Berechenbare Batterien: Dresdner Ingenieure verlängern Lebenszyklen von Akkus

Beim Abspielen des Videos wird eine Verbindung zu einer externen Internetseite aufgebaut, Ihre Nutzerinformationen übertragen und dort möglicherweise weiterverarbeitet. (Datenschutzerklärung).

Das Auto springt nur schleppend an, der Laptop fährt nicht mehr hoch. Wer kennt es nicht: Altersschwache Batterien können uns das Leben schwer machen. Doch in Batterien und Akkus steckt oft mehr als man denkt. Das Dresdner Unternehmen NOVUM engineering hat ein neuartiges Verfahren entwickelt, das Batterien mithilfe von KI überprüft, um sie effizienter und länger zu verwenden. Das spart viel Zeit, Geld und Emissionen. Für seine Entwicklung gewann das Unternehmen dieses Jahr den Staatspreis für Innovation.

Batterien sind für viele eine Blackbox. Denn bislang wird ihr Ladezustand nur geschätzt. Niemand weiß genau, wie lange sie noch halten oder wann sie kaputt gehen. Dadurch werden Batterien häufig ineffizient genutzt. Laut dem Bundesumweltamt benötigen Batterien bis zu 500-mal mehr Energie in der Herstellung, als sie später zur Verfügung stellen. Werden sie falsch genutzt oder unterliegen starken Temperaturschwankungen, wird die Leistung zusätzlich beeinträchtig. Unter den richtigen Bedingungen können sie jedoch deutlich länger verwendet und für einen zweiten oder sogar dritten Lebenszyklus recycelt werden. Das ist nicht nur für Privatverbraucher, sondern auch für Industrien hochrelevant. Effiziente Batterien sind zum beispielsweise in der E-Mobilität ein zentrales Thema. Ziel ist es hier, die teuren, mit viel Energieaufwand produzierten Batterien möglichst lange zu nutzen.

Doch wie lang halten Akkus tatsächlich? Wie groß ist ihre Kapazität wirklich? Und viel Energie ist am Ende eines Lebenszyklus noch enthalten? Diese Fragen können die Ingenieure von NOVUM engineering jetzt mit ihrem innovativen Verfahren exakt und in Sekundenschnelle bestimmen. Sie haben einen bisher weltweit einzigartigen Prozess entwickelt, um verlässliche Angaben über den Zustand, die Kapazität und die Lebensdauer von Batterien zu treffen. Und das für alle Batterie-Arten und Batteriespeicher jeder Größe, von kleineren Lithiumbatterien über LFP-Akkus, die in Autos, Wohnmobilen oder Motorbooten verbaut sind, bis hin zu Großspeichern in Industrieunternehmen.

Bei dem smarten Monitoring werden die Batterien mithilfe einer patentierten Technologie und KI-basierten Verfahren komplett durchleuchtet und überwacht. Um den Zustand etwa industriell genutzter Akkus zu testen, braucht die KI gerade einmal 90 Sekunden. Die dabei gesammelten Daten werden in der NOVUM-Cloud hochgeladen und mithilfe neuronaler Netzwerke analysiert. So kann der Ladezustand erstmals genau bestimmt werden. Das Monitoring geschieht je nach Bedarf vor Ort oder aus der Ferne per Datentransfers. So kann zum Beispiel ein Flottenmanagement seine Fahrzeugbatterien bequem über ein mobiles Servicetool prüfen lassen.

Mit der präzisen Einschätzung der Batterien, der sogenannten Predictive Maintenance, können Betriebe ihr Nutzungsverhalten anpassen und den idealen Einsatz der Batterie ableiten. So lassen sich jede Menge Energie, Emissionen und Kosten einsparen. Großspeicher können wirtschaftlicher betrieben und Schnelladeverfahren von Elektrokleingeräten optimiert werden. Gebrauchte Batterien bekommen dank der Diagnose einen zweiten oder sogar dritten Lebenszyklus. Das kann bis zu 90 Prozent der Recyclingkosten einsparen.

Batteriespeicher und deren Optimierung sind essenziell für die Energiewende – und NOVUM engineering hat einen Weg gefunden, Batterien berechenbarer und langlebiger zu machen. Für sein innovatives Verfahren wurde das Unternehmen bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem als High-Tech-Startup Europe 2017 sowie jüngst mit dem ersten Platz beim Sächsischen Innovationspreis 2023.

Mehr Informationen

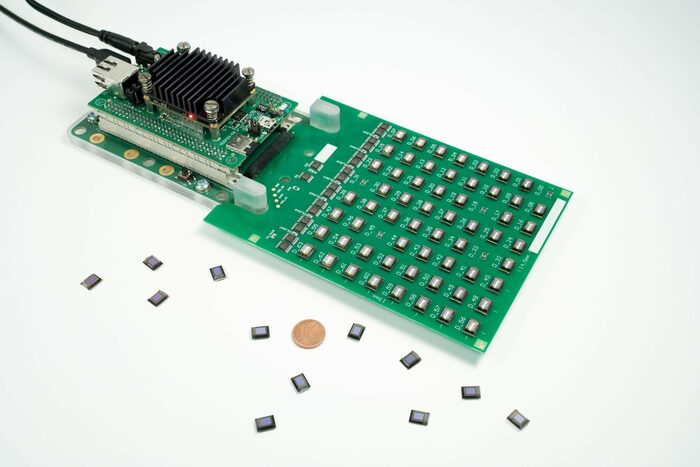

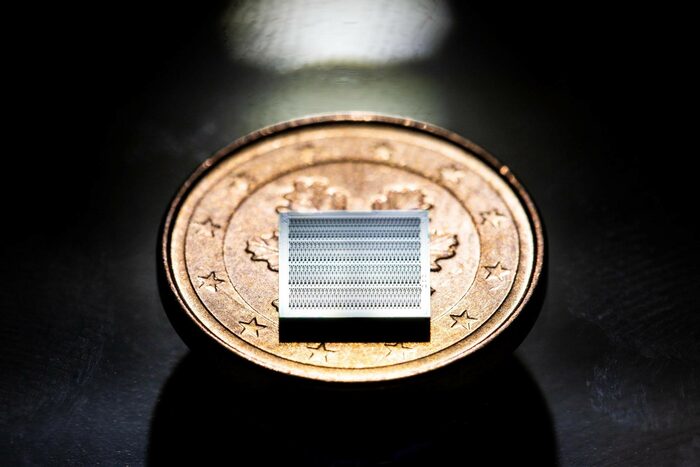

11. Juli 2023 | Spektralanalyse: Wenn die Waschmaschine den Cashmere-Pulli rettet

Was gehört noch mal ins Wollprogramm? Und reichen 40 Grad aus, um den Fleck aus der Bluse zu bekommen? Fragen, die wir vielleicht schon in wenigen Jahren getrost unserer Waschmaschine überlassen können – dank der gerade am Dresdener Fraunhofer-Institut für Photonische Mikrosysteme entwickelten „Scanning Mirror Mikrospektrometer“ (SMMS). Aber natürlich ist damit noch viel mehr möglich als fehlerfreies Wäschewaschen.

Zukunftsweisende Technologielösungen entwickeln und diese in die Anwendung bringen – das ist das Ziel des Fraunhofer-Instituts für Photonische Mikrosysteme IPMS. Auch im Bereich der optischen Sensortechnik. Hier stellte das Institut dieses Jahr erstmals einen Demonstrator vor, der durch Spektralanalyse erkennt, aus welchen Materialien Textilien zusammengesetzt sind.

Dabei wird Licht auf eine Probe gesendet, von dieser zurückgeworfen und in seine spektralen Bestandteile aufgespalten. Die chemische Zusammensetzung der Probe, vom Kleidungsstück bis zum Lebensmittel, verändert dabei die ausgesendeten Strahlen, sodass Informationen darüber herausgelesen werden können – zum Beispiel, ob ein Pullover wirklich aus Cashmere oder ein Apfel schon reif genug zum Essen ist.

In Dresden arbeiten mehrere Akteure an derartiger Technologie, etwa „Hiperscan“ und „Senorics“. Beim System von „Sensorics“ erfolgt die Aufspaltung mittels einer Anordnung von 16 Sensorelementen mit jeweils eingestellter spektraler Empfindlichkeit. Damit wird eine moderate Auflösung erreicht, die für die einfache Bestimmungen wie die Unterscheidung von Textilien ausreicht. „Hiperscan“ und das „Scanning Mirror Mikrospektrometer“ (SMMS) des Fraunhofer-Instituts für Photonische Mikrosysteme setzen dagegen auf die Aufspaltung des Lichts an einem Beugungsgitter, wodurch eine bessere Auflösung und genauere Messungen möglich sind.

Die Technologie eröffnet jede Menge Möglichkeiten. Am Beispiel der Wertschöpfungskette von Textilien etwa von der Materialprüfung beim Einkauf neuer Kleidung bis hin zur Pflege, wo durch Analyse der Schmutzpartikel der Reinigungsbedarf festgestellt und das passende Waschprogramm ausgewählt werden könnte. Das könnte gerade älteren Menschen ermöglichen, länger selbstständig ihren Alltag zu bewältigen. Im Textilrecycling könnte das System Textilien nach Farben und Materialien sortieren. Andere Anwendungsbereiche wären zum Beispiel die Frischeprüfung von Lebensmitteln, die sortenreine Trennung von Plastikgegenständen beim Recycling oder auch die Bestimmung von Art und Konzentration von Ausgangsstoffen in der Pharmazie.

Beim SMMS werden die Erkennungsraten durch die Kombination mit Künstlicher Intelligenz weiter verbessert. Außerdem ermöglicht die Verbindung mit KI-Software die Entwicklung „intelligenter“ Gesamtsysteme. Noch stehen dazu Entwicklungsschritte aus, wie etwa die Senkung der Produktionskosten, aber zukünftig könnten Smartphones mit eingebauten Mikrospektrometern möglich sein.

Mehr Informationen

5. Juli 2023 | Revolutionäre Lautsprechertechnologie aus Dresden macht smarte Kopfhörer möglich

Wofür wir heute noch das Smartphone brauchen, könnten zukünftig intelligente In-Ohr-Kopfhörer mit direkter Internetschnittstelle übernehmen. Bisher fehlte es aber an der Technologie der dafür geeigneten Lautsprecher – denn die müssen nicht nur klein, kompakt und energiesparend sein, sondern auch die vom Markt geforderte Lautstärke von 120 Dezibel erreichen können. Jetzt haben Forschende aus Dresden für die Entwicklung eben solcher Mikrolautsprecher den Joseph-von-Fraunhofer-Preis 2023 erhalten.

Anrufe tätigen, Musik abspielen, sich die neuesten E-Mails vorlesen lassen oder Überweisungen tätigen: All diese Dinge könnten bald unsere Kopfhörer für uns erledigen. Ganz einfach per Sprachbefehl. Weil die neue Lautsprechertechnologie so platz- und energiesparend ist, dass quasi ein ganzes Smartphone in den Kopfhörer passt. Noch ist das Zukunftsmusik – und wann es soweit ist, hängt von der Technologieentwicklung diverser Bauteile ab.

Ein entscheidender Schritt Richtung Zukunft ist allerdings jetzt dem Dresdner Team um Dr. Bert Kaiser und Dr. Sergiu Langa vom Fraunhofer IPMS sowie Holger Conrad von der Bosch Sensortec GmbH gelungen: Die von ihnen entwickelten Lautsprecher erfüllen alle Bedingungen, um das bisher fehlende Herzstück für intelligente In-Ohr-Kopfhörer zu bilden: Sie lassen sich kostengünstig über Mikroelektroniktechnologien herstellen und schaffen die 120 Dezibel ohne hohen Energiebedarf.

Die Entwicklung gelang aufgrund von zwei neuartigen wissenschaftlichen Ansätzen: Einerseits einem gänzlich neuen Design des Lautsprechers, der nicht wie üblich auf einer vertikal auslenkbaren Membran beruht, sondern bei dem sich die schallverdrängenden Elemente senkrecht in einem Silizium-Chip befinden. Und andererseits auf einer neuen Antriebstechnologie für diese Elemente, den Nano e-drive-Aktoren, die die Schallerzeugung erst möglich machen.

Bei der Vergabe des Joseph-von-Fraunhofer-Preises an Kaiser, Langa und Conrad würdigte die Jury unter anderem „die wissenschaftlich und technologisch umfassende Vorgehensweise bei der Entwicklung eines neuartigen Schallwandlerkonzepts“.

Um die Lautsprecher zu vermarkten, wurde 2019 die Arioso Systems GmbH als Spin-off des Fraunhofer IPMS und der Forschungsarbeiten an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg gegründet. Im Sommer letzten Jahres wurde die Arioso Systems GmbH von der Bosch Sensortec GmbH übernommen. Das gemeinsame Ziel aller Akteure: Auf Grundlage der Lautsprechertechnologie Spitzenprodukte für den globalen Massenmarkt zu entwickeln.

Mehr Informationen

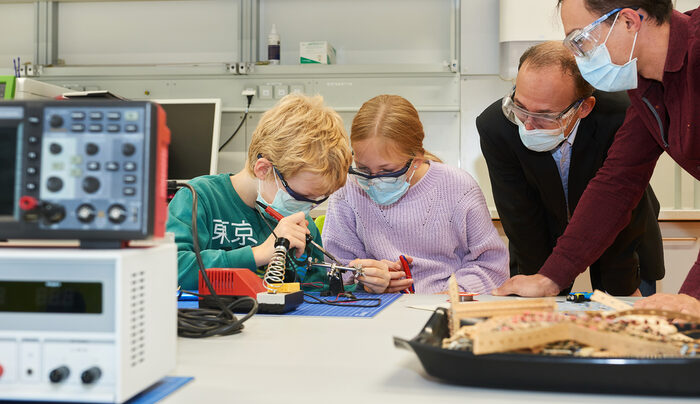

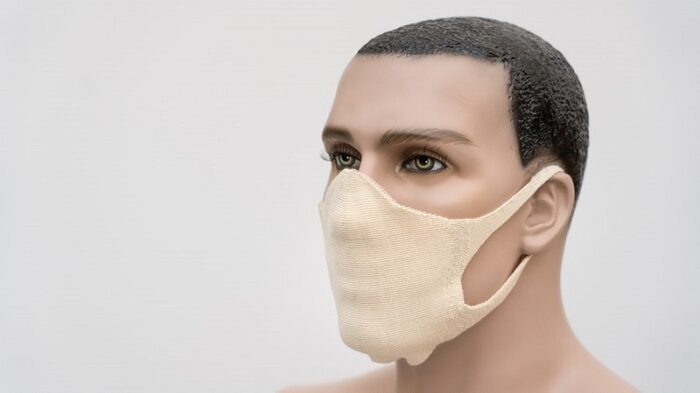

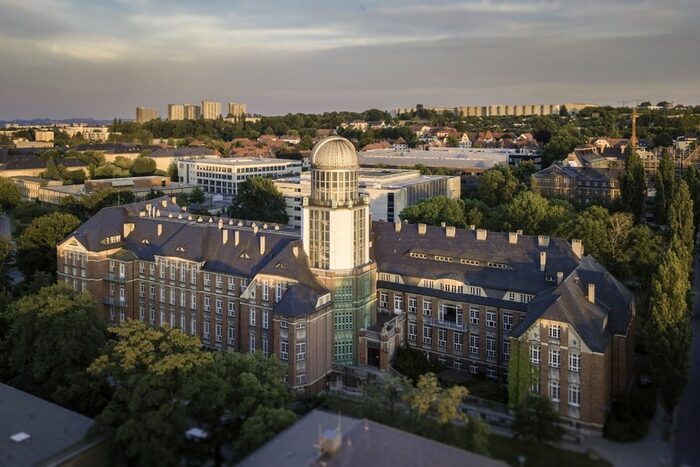

23. Juni 2023 | Mehr als 600 Gäste beim 17. Silicon Saxony Day in Dresden

Dresden ist das Herz der deutschen Halbleiterindustrie. Das stellte der 17. Silicon Saxony Day mal wieder eindrucksvoll unter Beweis: Mehr als 600 Industrievertreterinnen und -vertreter, Branchenexpertinnen und -experten sowie Forschende aus 20 Ländern trafen sich am 21. Juni auf dem Dresdner Flughafen, um über die Zukunft des Standorts zu diskutieren. Im Fokus: Die finanziellen Mittel aus dem EU Chips Act sowie dem Programm IPCEI (Important Project of Common European Interest). Zudem wurden Zahlen zum kontinuierlichen Wachstum der Branche in und um Dresden präsentiert.

Im Jahr 2022 arbeiteten in Sachsen rund 76.100 Beschäftigte in der Mikroelektronik- sowie der Informations- und Kommunikationstechnologie-Branche. Die Zahlen beinhalten noch nicht den angekündigten Personalaufwuchs von Unternehmen, die derzeit ihre Kapazitäten und ihr Engagement in Sachsen ausbauen. Im Vergleich zu 2021 wuchs die Branche um 4,2 Prozent. Man gehe laut Frank Bösenberg, Geschäftsführer des Branchenverbandes Silicon Saxony, davon aus, „dass im Jahr 2030 rund 100.000 Beschäftigte im Silicon Saxony in vielen anspruchsvollen Berufsbildern an neuesten Entwicklungen arbeiten, die unser alltägliches Leben einfacher und nachhaltiger machen“. Ein ähnliches Bild zeigt sich in der sächsischen Softwareindustrie, die im Vergleich zum Vorjahr um 7,6 Prozent wuchs und derzeit über 35.000 Mitarbeitende beschäftigt.

Mit ihren Investitionen stärkt die Europäische Kommission die Mikroelektronik- und Halbleiterbranche und schafft Investitions- und Planungssicherheit für die Industrie. Halbleiter sind eine Schlüsseltechnologie beim Klimaschutz: In Photovoltaikzellen erzeugen sie Strom aus Licht, in Umrichtern wandeln sie Energie so um, dass diese mit minimalem Verlust in das Stromnetz übertragen werden kann. Halbleiter machen Antriebe effizienter, überwachen in Sensoren die verschiedensten in die Energiekette eingebundenen Systeme und vernetzen über das Internet der Dinge nachhaltige Energieerzeugung und Verbraucher miteinander, sodass Angebot und Nachfrage optimal aufeinander angepasst werden. Allerdings verbraucht ihre Herstellung auch erhebliche Ressourcen. Deshalb intensivieren die Akteure entlang der gesamten Halbleiter-Wertschöpfungskette ihre Bemühungen, die Mikrochip-Herstellung selbst nachhaltiger aufzustellen.

Weitere Informationen:

Silicon Saxony News zum 17. Silicon Saxony Day

Milliardeninvestitionen locken Fachkräfte ins Silicon Saxony

20. Juni 2023 | Smarte Messverfahren aus Dresden gegen Hitzeinseln in der Stadt

Immer öfter, immer heißer: Seit den 1950er Jahren hat sich die Zahl der Tage im Jahr, an denen die Temperatur in Deutschland im Durchschnitt mindestens 30 Grad beträgt, verdreifacht. Gerade Großstädte heizen sich im Sommer stark auf. Sogenannte Hitzeinseln sind eine ernste Gesundheitsgefahr und verursachen durch aufgeplatzte Asphaltdecken hohe Schäden. Hier setzt das Projekt KLIPS an, an dem zwei Forschungsinstitute und mehrere Unternehmen aus Dresden beteiligt sind. Das Ziel: Hitzeinseln zu lokalisieren, um die Erkenntnisse bei der Planung von Quartieren berücksichtigen zu können.

KLIPS steht für „KI-basierte Informationsplattform für die Lokalisierung und Simulation von Hitzeinseln für eine innovative Stadt- und Verkehrsplanung“. Im Rahmen des Forschungsprojekts erfassen Sensoren Temperatur und Luftfeuchte. Eine KI ermittelt aus den Messwerten, wie sich die Temperatur in der Stadt verteilt. Auf dieser Basis werden dann Anwendungen zum verbesserten Umgang mit Überwärmung geschaffen. Anstatt auf teure meteorologische Standardsensorik zu setzen, entwickelte ein Projektteam neuartige Stadtklimasensoren. Daran beteiligt sind die Dresdner Unternehmen ERGO Umwelttechnik GmbH, PIKOBYTES GmbH, Contronix GmbH, das Institut für Luft- und Kältetechnik (ILK) und das Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e. V. Dresden. Steffen Rietzschel, Amtsleiter der Wirtschaftsförderung: „Wir erarbeiten damit Anwendungsfälle, die den Bürgerinnen und Bürgern einen Mehrwert schaffen und gleichzeitig den beteiligten Firmen Geschäftsmodelle eröffnen.“ Das Forschungsprojekt wird mit 2,3 Millionen Euro durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr gefördert und wird in der Landeshauptstadt über das EU-Projekt MatchUP begleitet.

Nach erfolgreicher Testphase werden aktuell rund 300 Sensoren im Stadtgebiet montiert. Sie sollen ab Sommer an repräsentativen Orten wie dem Großen Garten das klimatische Verhalten messen. An ausgewählten Sensorstandorten können sich Bürger an Infotafeln über Messungen und das Projekt informieren. Das Besondere am Vorhaben ist die „Schwarmsensorik“, also der Einsatz eines lokalen Sensornetzwerks, das die Messdaten über eine Datenschnittstelle bereitstellt. Die Sensordaten, die an die Standards des Deutschen Wetterdienstes angelehnt sind, ermöglichen eine verbesserte mikroklimatische Erfassung der Überwärmung in der Stadt. Sie dienen außerdem für Training und Betrieb spezifischer KI-Modelle, die die Temperaturverteilung in der Stadt analysieren und prognostizieren.

Die Forschenden rechnen damit, dass die Modelle zum Ende des Sommers oder Anfang Herbst Ergebnisse liefern. Anschließend beginnt die Bewertung und Evaluation. Bei ausreichender Datenqualität wollen die Projektbeteiligten schon dieses Jahr Karten erstellen, die die Überwärmung Dresdens darstellen. Spätestens im nächsten Sommer sollen dann erste Informationsangebote für Stadtplanung und Öffentlichkeit verfügbar sein.

Weitere Anwendungsmöglichkeiten sind bereits angedacht: So sollen die Daten künftig Hitzemeldungen in Echtzeit liefern und die tagesaktuellen Informationen zu heißen und kühlen Räumen in der Stadt verbessern, sodass die Hitzeentwicklung mehr Aufmerksamkeit erhält. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen außerdem künftige Stadtplanungen unterstützen und so Überwärmung vermeiden. Schließlich können die Hitzesensoren dabei helfen, die langfristigen Auswirkungen von Baumaßnahmen zu überwachen.

Weitere Informationen: KLIPS

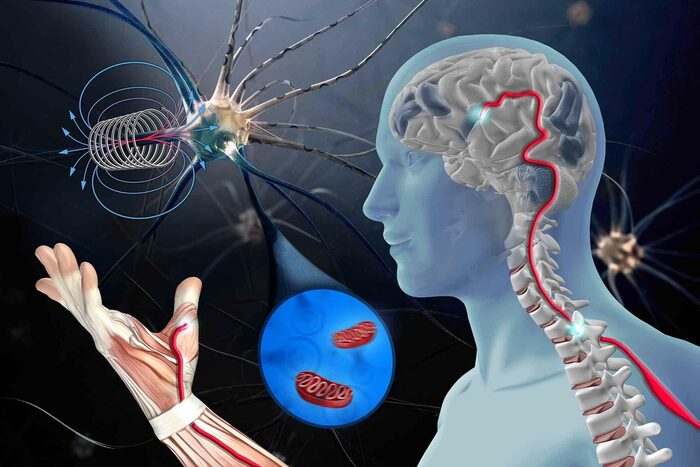

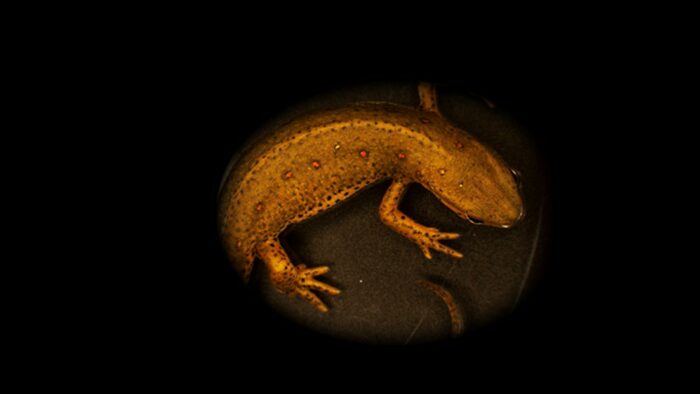

15. Juni 2023 | Team um Dresdner Forschende entdeckt möglichen Therapieansatz für ALS

Jährlich erkranken in Deutschland etwa 2.500 Menschen neu an Amyotropher Lateralsklerose (ALS) – eine neurodegenerative Erkrankung der Motoneuronen. Für ALS gibt es bisher keine Behandlung. Die Krankheit führt zur Lähmung der Muskeln – und in der Regel innerhalb von zwei bis fünf Jahren zum Tod. Ein interdisziplinäres Team um Forschende vom Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) und der Technischen Universität Dresden hat nun einen möglichen Therapieansatz zur Heilung von ALS gefunden.

Motoneuronen sind bestimmte Nervenzellen, die sich im Gehirn und Rückenmark befinden und für die Steuerung der Muskeln zuständig sind. ALS zerstört diese Motoneuronen, sodass die Muskeln keine Anweisungen mehr erhalten, nicht mehr arbeiten können und schwinden.

Patientinnen und Patienten sind häufig auf einen Rollstuhl angewiesen. Im späteren Verlauf der Erkrankung haben sie auch Schwierigkeiten, zu sprechen und zu schlucken. Im finalen Stadium kommt es auch zu Lähmungen der Atemmuskulatur und damit zum Tod.

Das Forschungsteam um den Physiker Dr. Thomas Herrmannsdörfer und den Zellbiologen Dr. Arun Pal vom HZDR sowie den Mediziner Prof. Richard Funk von der TU Dresden gelang es im Labor, Hautzellen sowohl von Gesunden als auch von ALS-Patientinnen und -Patienten zu Motoneuronen umzuprogrammieren. Die so präparierten Motoneuronen wurden dann über verschiedene Zeiträume unterschiedlich starken Magnetfeldern ausgesetzt. Die Versuchsreihen zeigten, dass die Motoneuronen der ALS-Patientinnen und -Patienten auf die Magnetfelder ansprachen: Der Transport der Mitochondrien – die „Kraftwerke“ der Zelle – und andere Zellbestandteile wurde durch die Stimulation mit Magnetfeldern reaktiviert. Außerdem konnte die Fähigkeit der Zellen, wieder zu wachsen und sich zu vernetzen, wiederhergestellt werden.

Die Ergebnisse sind aus Sicht der Forschenden ein Meilenstein. Die Wissenschaftler planen nun Langzeit- und In-vivo-Studien, also Versuche im lebendigen Organismus, um das therapeutische Potenzial von Magnetfeldbehandlungen weiter auszubauen. Sie wollen dabei auch untersuchen, wie die Zellveränderungen anderer neurodegenerativer Erkrankungen wie beispielsweise Parkinson, Chorea Huntington und Alzheimer auf die Stimulation mit Magnetfeldern reagieren. Langfristig sind klinische Pilotstudien mit speziellen Geräten für Magnetstimulationen angedacht.

Weitere Informationen

31.05.2023 | Dresdner Forschende erfinden Pille mit, die Schwachstellen in Maschinen und Menschen entdeckt