|

Landeshauptstadt Dresden - www.dresden.de https://www.dresden.de/de/stadtraum/zentrale-projekte/alter-leipziger-bahnhof.php 13.08.2024 09:05:11 Uhr 07.01.2026 20:07:16 Uhr |

|

Alter Leipziger Bahnhof

Auf dem Gebiet des Alten Leipziger Bahnhofs soll ein grünes, kleinteiliges Stadtquartier mit hoher Aufenthaltsqualität entstehen. Die Landeshauptstadt Dresden begann 2022 mit der städtebaulichen, kooperativen Entwicklung des Gebietes. Der Prozess findet unter breiter Beteiligung verschiedener Akteure statt.

Die Gewinner stehen fest!

Das Preisgericht hat folgende Entscheidung getroffen:

1. Preis: KOPPERROTH Architektur & Stadtumbau PartGmbB mit Fabulism GbR und Station C23

2. Preis: Yellow Z – Abel Bormann Koch Architekten und Stadtplaner PartGmbB mit RMP Stephan Lenzen Landschaftsarchitekten

3. Preis: rheinflügel severin mit Rehwaldt Landschaftsarchitekten

4. Preis: Machleidt GmbH Städtebau + Stadtplanung mit UKL – Ulrich Krüger Landschaftsarchitekten

Wir beglückwünschen die Sieger zu Ihrem Entwurf. Die Pläne und Bilder aller Finalisten sowie Begründungen des Preisgerichts finden Sie hier.

Der Wettbewerb zum Alten Leipziger Bahnhof in Dresden schafft auf verschiedenen Ebenen wertvolle Erkenntnisse und Ergebnisse in der Entwicklung des städtischen Raumes in Dresden. Bereits die Vorbereitung des Verfahrens durch die umfängliche Beteiligung von Akteuren und Anwohnern brachte eine hohe Akzeptanz und Offenheit in der Diskussion.

Das zweistufige, offene Wettbewerbsverfahren ermöglichte auch jungen Büros eine Teilnahme am Wettbewerb und stellte in der ersten Verfahrensrunde unterschiedliche Beiträge in Konkurrenz. In der zweiten Runde ließen sich dadurch konzentrierte und umsetzungsorientierte Aussagen zu den sieben ausgewählten Arbeiten treffen. Der Debatte wurde ein größeres zeitliches Fenster eingeräumt, was zur besseren Akzeptanz der Entscheidung des Preisgerichts führt. Alle sieben Beiträge der zweiten Stufe setzten grundsätzlich unterschiedliche Schwerpunkte und bieten damit eine gute Auswahl angemessener Lösungen.

Am Ende führte die Diskussion zu einer Lösung, die auf beispielhafte Weise vorhandene Qualitäten von Stadträumen akzeptiert, weiterentwickelt und im besten Sinne des Wortes vorhandene Stadt weiter baut und dabei gleichzeitig weiterentwickelt."

Peter Scheller, Vorsitzender im Preisgericht

München, 28. Februar 2024

Informationen zum Projekt

Um was geht es?

Daten und Fakten

- Gebietsgröße: circa 27 Hektar

- Beschluss des zugrunde liegenden Masterplans Nr. 786.1 durch den Stadtrat: Juni 2018

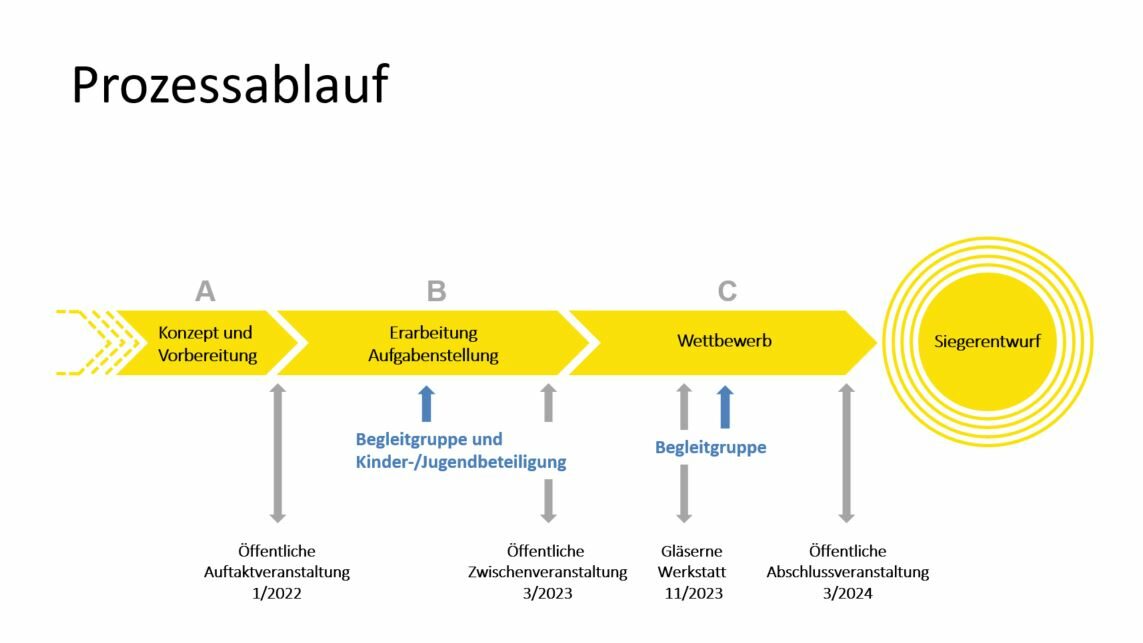

- Durchführung des Beteiligungsprozesses: Januar 2022 bis Frühling 2024

- Beteiligte Akteure: Eigentümerinnen und Eigentümer, Stadtverwaltung, Stadtrat, Interessenvertreterinnen und -vertreter, Bürgerinnen und Bürger, Stadtbezirksbeirat

Lage

Das für die Stadt bedeutsame Areal liegt in der Leipziger Vorstadt Ost zwischen Eisenbahnstraße, Leipziger Straße, Erfurter Straße und dem angrenzenden Bahndamm in südöstlicher Richtung.

Die heutige Situation vor Ort als auch die Aufgaben für die Stadtplanung stellen sich sehr vielschichtig dar: Einerseits liegt das Areal unmittelbar neben dem Neustädter Bahnhof und somit inmitten der Landeshauptstadt, ist von historischer Bedeutung für die Stadtgeschichte, verfügt über regional und überregional bekannte Einrichtungen und zeichnet sich durch eine große Vielfalt gewerblicher und kultureller Nutzungen ebenso aus wie durch weitläufige, zusammenhängende Grünflächen.

Andererseits ist es nicht öffentlich zugänglich, liegt zu weiten Teilen brach und historische Gebäude sowie Anlagen sind größtenteils aus der Nutzung gefallen und zunehmend von Verfall bedroht.

Was sind die Ziele?

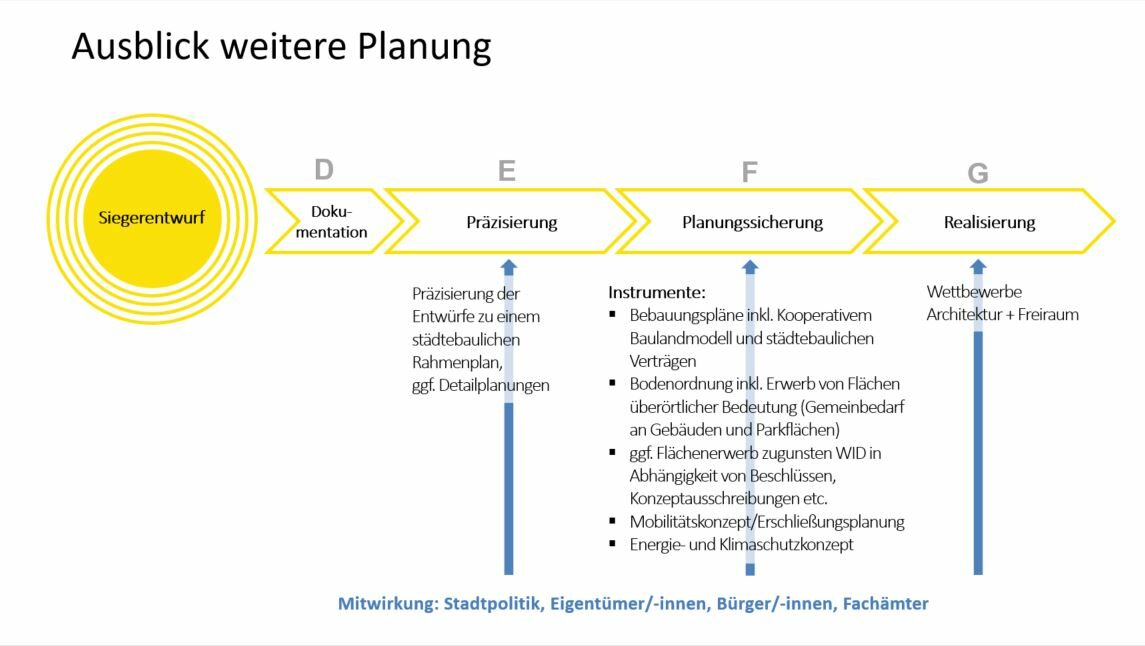

Wie gestaltet sich das Gesamtverfahren?

Was ist mit kooperativ gemeint?

Wer wirkt an der Entwicklung mit?

Wie lautet die Aufgabenstellung für die Planungsbüros?

Was sind die Hintergründe des Projektes?

Kleines Lexikon der Stadtplanung

-

Wichtige Begriffe der Stadtentwicklung kurz erklärt

Das Amt für Stadtplanung und Mobilität beteiligt die Bürgerschaft an konkreten Planungsprozessen. Das geht mitunter nicht ohne Fachwörter. In unserem Lexikon erläutern wir verschiedene Begriffe der Stadtplanung und welche Formen von Bürgerbeteiligungen es gibt.

Sie haben Fragen?

Die Gesamtdokumentation des Prozesses rund um die Neugestaltung des Alten Leipziger Bahnhofs senden wir Ihnen gerne als PDF zu, schreiben Sie hierzu einfach eine kurze Mail an: alb@dresden.de.