|

Landeshauptstadt Dresden - www.dresden.de https://www.dresden.de/de/rathaus/aemter-und-einrichtungen/unternehmen/stadtarchiv/archivalien-des-monats.php 07.01.2026 14:55:08 Uhr 01.02.2026 14:31:55 Uhr |

|

Archivalien des Monats

Januar 2026

»Die epochalste Erfindung der Neuzeit« erhält Einzug in die Stadtverwaltung. Der Staubsaugapparat ›Atom‹ von Edmund Kussi

Für viele Menschen beginnt das neue Jahr nach Weihnachten und Silvester mit einem großen Bodenschwung. Als gründlicher und schneller Helfer gilt dabei der Staubsauer. Nach über einem Jahrhundert Entwicklungsarbeit sind die Geräte heute handlich, leicht und schnurlos oder kommen gar als Roboter daher. Warum der Staubsaugapparat bereits zur Zeit seiner Erfindung als epochalste Erfindung galt, erfahren Sie in unserer Archivale des Monats.

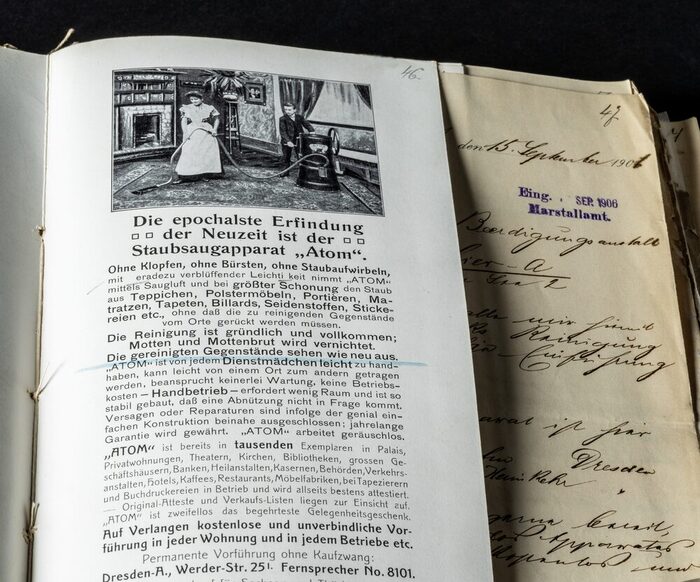

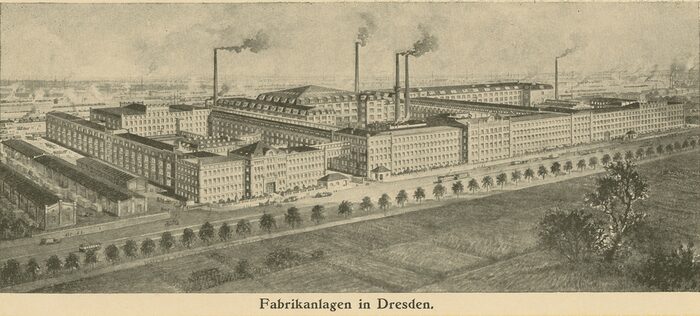

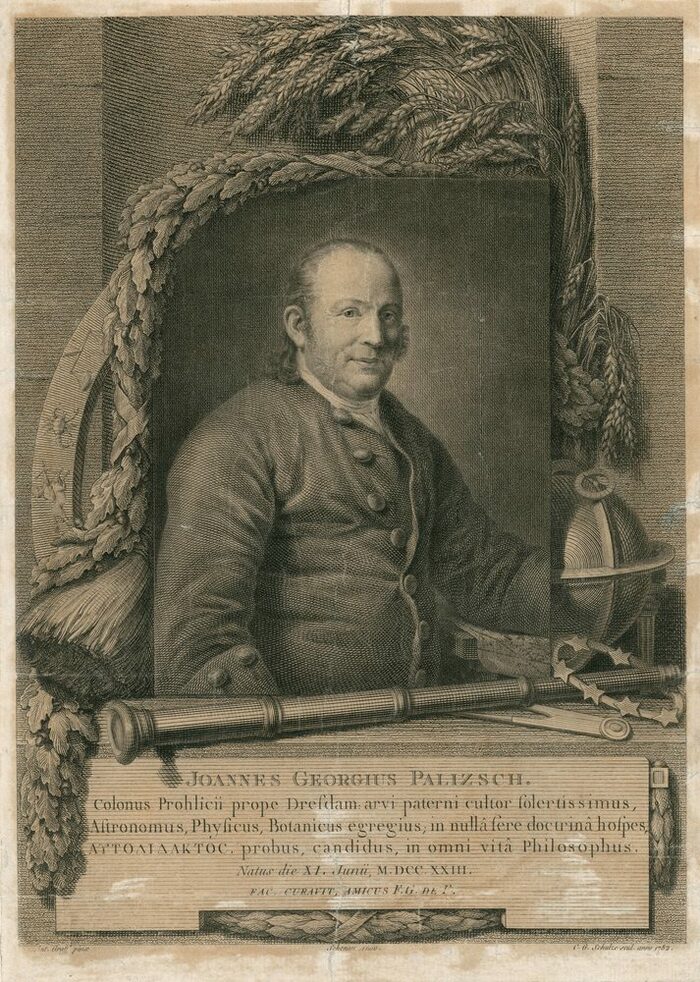

Im Oktober 1906 wandte sich der in Dresden ansässige Geschäftsmann Edmund Kussi (1866–1935) mit verschiedenen Broschüren zum Staubsaugapparat „Atom“ an das Marstall- und Bestattungsamt der Stadt Dresden. Der nahe Pilsen geborene Kussi war 1906 mit seiner Familie nach Dresden gezogen und wurde in den Adressbüchern als „Alleinvertrieb des Staubsaugapparates ›Atom‹ für Sachsen und Thüringen“ geführt. Eigentlicher Hersteller war der Österreicher Gustav Robert Paalen (1873-1945). Bereits kurz nach der Jahrhundertwende hatte Paalen US-Patente für die Staubsaugerapparate „Santo“ und „Atom“ erworben und diese erfolgreich weiterentwickelt. Erster Einsatzort war unter anderem die Wiener Hofburg. Dieser elitäre Kunde öffnete auch andernorts die Türen, wie der Vertriebler Kussi in seiner Werbebroschüre zum Staubsaugapparat „Atom“.

Sein Ziel war es, den Verkauf des Produktes zu befördern, indem er den Mehrwert des Apparates für die Reinigung der städtischen Bestattungswagen und Kutschen bewarb. Der ›Atom‹ war dabei keineswegs neu in der Stadtverwaltung, sondern kam bereits bei der Reinigung der Straßenbahn zum Einsatz. Obwohl die Anschaffung eines weiteren Apparates durch das Amt abgelehnt wurde, verweisen die überlieferten Werbebroschüren auf ein breites Spektrum zufriedener Kunden aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen, angefangen bei der Hofhaltung des sächsischen Königshauses bis hin zu Privathaushalten, Fabriken, Geschäftshäusern, Sanatorien, Hotels und Kaffeehäusern.

Eine persönliche Vorführung dieser „epochalste(n) Erfindung der Neuzeit“, wie Kussi den Staubsauger in den Werbetexten nannte, bot er täglich in seinem Geschäft in der Seestraße 18 an und erklärte ausführlich die Funktionsweise wie auch den Mehrwert des Gerätes. Dieser lag nicht ausschließlich in der gründlichen Reinigung der Teppiche, Bodenbelege und Wandvorhänge, sondern erwies der Gesellschaft hinsichtlich der Hygiene wertvolle Dienste. Dank neuer Technik konnte auf das bis dahin gebräuchliche Teppich ausklopfen, das Schmutz und Keime in die Luft und in die Atemwege des Reinigungspersonals verbrachte, verzichtet werden.

Die Broschüre des Staubsaugapparates ›Atom‹ ist beispielhaft für die Konsumkultur des täglichen Lebens im industriellen Deutschen Kaiserreich zur Jahrhundertwende. Logo und Design der Produkte folgten der damals aktuellen Mode des Jugendstils und durch den Verweis auf errungene Auszeichnungen im Rahmen von Hygiene- und Fortschrittsausstellungen wurden die Kunden zum Kauf angeregt. Auf diese Weise Begann der Siegeszug des Staubsaugers in die europäischen und amerikanischen Haushalte und eroberte bald darauf die ganze Welt.

Dr. Sylvia Drebinger-Pieper

Quelle: Stadtarchiv Dresden, 9.1.13 Marstall- und Bestattungsamt, Nr. 50, Bl. 46a

Archivalien des Monats aus dem Jahr 2025

Dezember 2025

Weihnachtszeit – schöne und harmonische Zeit?

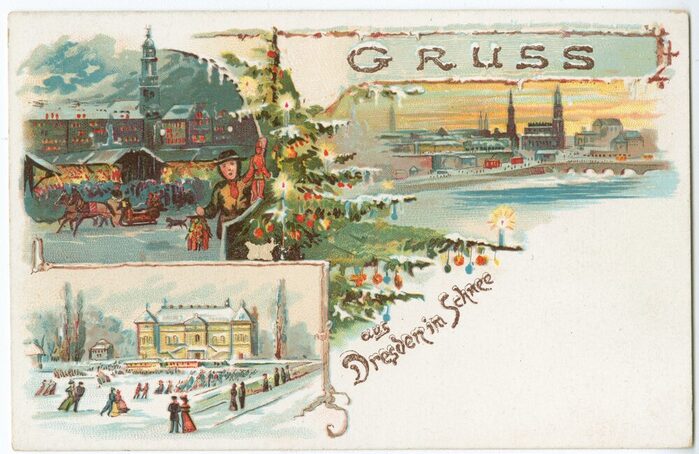

Wenn am Mittwoch vor dem ersten Advent der Dresdner Striezelmarkt eröffnet wird, dann beginnt die Zeit des Beschaulichen und Besinnlichen. Vor allem die Weihnachtsgrüße werden mit romantisierenden Abbildungen geschmückt. Bei der Archivalie des Monats Dezembers handelt es sich um eine solche historische Postkarte, die das weihnachtliche Dresden, insbesondere das gesellige Treiben auf dem Altmarkt veranschaulicht. Dass sich insbesondere zwischen den zahlreichen Händlern ein ganz anderes Bild ergab, berichtet eine Akte des Ratsarchivs.

Am 13. Dezember 1816 trat die Dresdner Drechsler-Innung mit der Bitte an den Stadtrat heran, einem gewissen Carl Gottlob Jahn zu untersagen, seine Stände auf dem Striezelmarkt aufzubauen. Die Drechsler kritisierten, dass Jahn mit Produkten handelte, die eigentlich der Drechsler-Innung vorbehalten waren und dem Meisterzwang unterlagen. Er hätte das Drechslerhandwerk nie erlernt. Des Weiteren geriet es ihm zum Vorwurf, dass er zusammen mit seiner Frau an zwei Buden verkaufte, was laut Marktordnung verboten war. Aus diesem Grund forderten die Drechsler von der Stadt, dass Jahn vom Striezelmarkt verwiesen und seine Ware beschlagnahmt werde.

Jahn war kein Händler aus dem Erzgebirge, sondern wohnte in Dresden vor dem Pirnaischen Tor. Er hatte bis zum Jahr 1814 in der sächsischen Armee gedient. Im Anschluss an seine Zeit als Soldat begann er einen Handel mit Galanteriewaren. Er kam auf die Idee, Holzwaren und Spielzeuge bei den Herstellern im Erzgebirge einzukaufen und diese dann mit einem Aufschlag auf den Dresdner Märkten anzubieten. Jahn gab dem Stadtrat gegenüber zu, mit Hilfe seiner Frau auf dem Striezelmarkt Spielsachen und andere Holzprodukte in zwei Buden zu verkaufen. Als verabschiedeter Soldat mit Freischein berief er auf die Militärverfassung des Königreichs Sachsen. Laut dieser Bestimmung konnten Soldaten nach achtjähriger Dienstzeit oder bei Invalidität eine Kunst, ein Handwerk oder ein Gewerbe treiben, auch wenn sie das Meisterrecht nicht erlangt haben. Diese Regelung verhinderte, dass die Soldaten nach ihrer offiziellen Verabschiedung in die Bedürftigkeit abrutschten.

Im Januar 1817 erfolgte die Abweisung der Beschwerde der Drechsler. August I. befahl der Stadt, dass der Handel von Carl Gottlob Jahn auf dem Striezelmarkt nicht zu behindern sei. Somit stand in den nachfolgenden Jahrhunderten dem Siegeszug von Räuchermännel, Nussknacker und Schwibbogen nichts mehr im Weg. Die Frage, wie das heutige Warenangebot des Striezelmarkts aussehen würde, wäre damals im Sinne der Drechsler-Innung entschieden wurden, bleibt damit für immer unbeantwortet.

Dr. Marco Iwanzeck

Quelle: Stadtarchiv Dresden, 17.6.1 Ansichtskartensammlung, Nr. GA 408

November 2025

Von der Winternothilfe zur Volkssolidarität

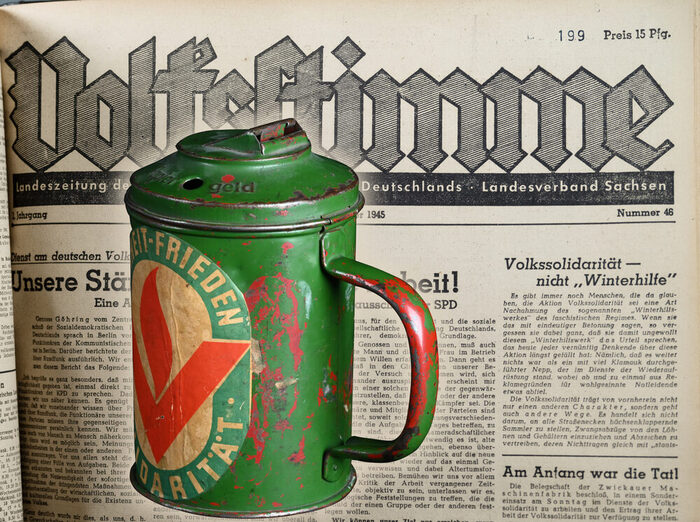

„Volkssolidarität – nicht ‚Winterhilfe‘“ titelte die Landeszeitung der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands „Volksstimme“ am 4. November 1945, unserer aktuellen Archivale des Monats. Wenige Wochen nachdem die Volkssolidarität am 17. Oktober 1945 erstmals öffentlich in Erscheinung getreten war, gingen die Organisatoren auf Distanz zu ihrem anfänglich gewählten Aufruf „Volkssolidarität gegen Winternot!“. Ursache dafür war der kritische Umgang mit dem Begriff der Winternot, da man befürchtete, dass der Spendenaufruf in die Tradition der nationalsozialistischen Winterhilfe gerückt werde. Diese Annahme war durchaus berechtigt, bekanntlich spielte das „Winterhilfswerk des Deutschen Volkes“ im Nationalsozialismus eine bedeutende Rolle.

Zu den Maßnahmen zählten Sach- und Lebensmittelspenden sowie Spendenaktionen wie Straßensammlungen, Sportwettkämpfe und Konzerte oder auch Sammeldosen in Geschäften. Da der organisatorische Aufwand enorm war, beschlossen die Nationalsozialisten eine prozentuale Zwangsabgabe auf Lohn und Gehalt der Arbeitnehmer einzuführen.

Spendensammlungen mit besonderem Schwerpunkt auf die Wintermonate existierten bereits nach dem Ersten Weltkrieg als effizientes Mittel kurzfristiger Hilfsaktionen. Die erste deutschlandweite Sammlung, die offiziell vom Begriff ‚Winterhilfe‘ geprägt wurde, fand von September 1931 bis März 1932 statt und brachte 42 Millionen Reichsmark ein. Veranlasst wurde sie durch eine Vereinigung namens Deutsche Liga der freien Wohlfahrtspflege darunter u.a. das Deutsche Rote Kreuz, der Deutsche Caritasverband sowie die Zentralwohlfahrtsstelle der deutschen Juden. Der im Dezember 1924 gegründete Zusammenschluss versammelte die überwiegende Zahl jener Spitzenverbände, die eine aktive und regional übergreifende freie Wohlfahrtspflege betrieben. Die sozialdemokratische Arbeiterwohlfahrt trat dem Verbund nicht bei, da man befürchtete, dass die politischen und vor allem weltanschaulichen Differenzen eine erfolgreiche Zusammenarbeit negativ beeinflussen würden.

Eine Überbrückung vergleichbarer Differenzen gelang mit Gründung der Volkssolidarität Dresden, die sich aus Vertretern der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD), der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD), der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands (CDUD), der Liberal-Demokratischen Partei Deutschlands (LDPD), der evangelischen und der katholischen Kirche sowie des Landesausschusses des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes (FDGB) zusammensetzte.

Über die Jahrzehnte der DDR-Zeit wurde die Volkssolidarität zum festen Ankerpunkt gelebter Wohlfahrtspraxis. Durch ihre umfassende Alltagspräsenz im Bereich der Nachbarschaftshilfe, Kinderbetreuung sowie der Betreuung älterer Menschen gelang der Übergang in die Nachwendezeit. Die Volkssolidarität ist heute ein eingetragener Verein, der insbesondere in den ostdeutschen Bundesländern als Vorbild für den Umgang mit gesellschaftlicher Verantwortung angesehen wird.

Dr. Sylvia Drebinger-Pieper

Quellen:

Stadtarchiv Dresden, Landeszeitung der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands „Volksstimme“ vom 04.11.1945, Nr. 46, S. 1.

Spendendose Leihgabe der Volkssolidarität Dresden

Oktober 2025

„Komfortable Wohnhäuser mit Elbblick“. Vor 100 Jahren wurde die Bebauung des Johannstädter Elbufers nach Osten hin erweitert

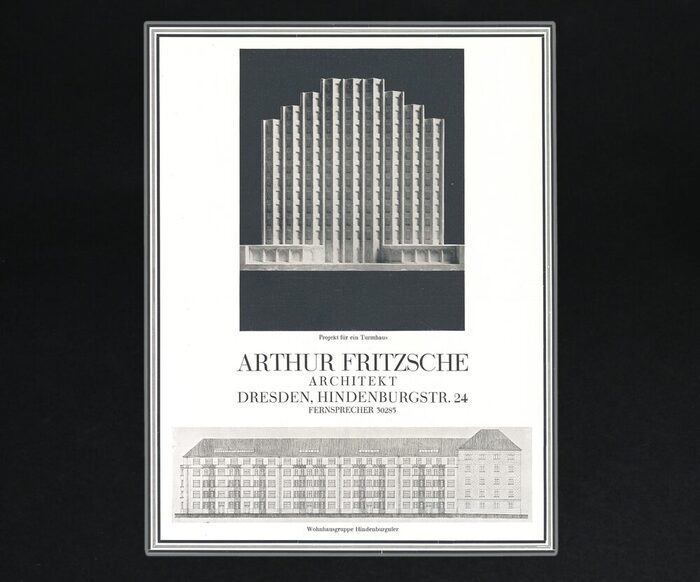

Mit der Neufassung des Bebauungsplanes für die Johannstadt im ausgehenden 19. Jahrhundert und dem Ortsgesetz für Johannstadt-Nord von 1898 konnte mit dem Umbau des Industriestandortes in einen lukrativen Wohnort begonnen werden. Im Fokus stand dabei insbesondere die Elbufergestaltung. Bis um 1915 war die Bebauung des einstigen Hindenburgufers (heute Käthe-Kollwitz-Ufer) mit Wohnhäusern in „vornehmer Lage mit Elbblick“ bis zum Feldherrenplatz (heute Thomas-Müntzer-Platz) nahezu abgeschlossen.

Nachdem im Jahre 1925 der Dresdner Architekt Arthur Fritzsche (1871–1943) und der Steinmetzmeister Valentin Sänger (1873–1934) Eigentümer angrenzender unbebauter Flächen am Hindenburgufer wurden, erfolgte der weitere Ausbau des Johannstädter Elbufers in Richtung Osten. Die Planungen zur Wohnanlage mit fünf Häusern, die jeweils über vier Etagen zuzüglich Erdgeschoss verfügten, lieferte Fritzsche selbst. Die insgesamt 55 Wohneinheiten bestachen durch eine gehobene Ausstattung und wurden unter anderem von Ärzten, Künstlern, Beamten, Ingenieuren und Lehrern bewohnt. Die Bauausführung der Häuserzeile als schlichter Putzbau mit expressionistischen dreieckigen Erkern erfolgte durch das Bauunternehmen ›Fritzsche & Sänger‹.

Nach Fertigstellung des ersten Hauses Nummer 24 im Jahre 1926 etablierten Fritzsche und Sänger im Erdgeschoss ihre neuen Geschäftsräume. Im Jahre 1929 konnten die Bauarbeiten abgeschlossen werden. Heute steht die von Arthur Fritzsche geschaffene Wohnanlage Käthe-Kollwitz-Ufer 24–28 als baugeschichtlich bedeutsam unter Denkmalschutz.

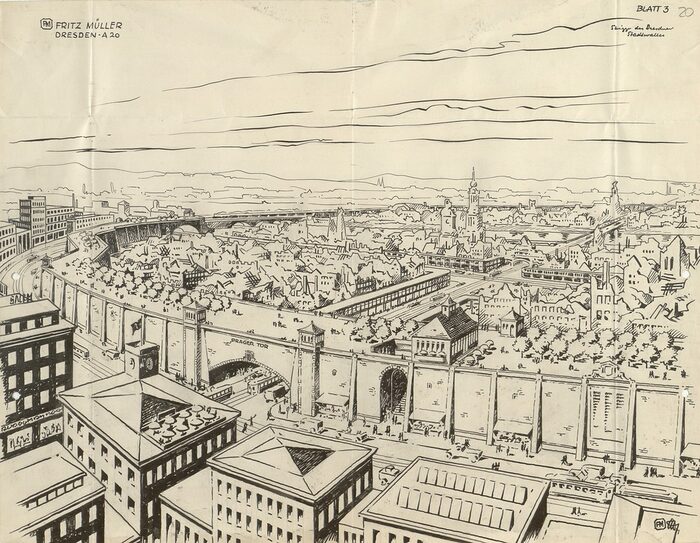

Zu Fritzsches weiterem architektonischen Erbe in der Johannstadt gehören das Eckhaus Heinrich-Beck-Straße 1/Blumenstraße 75b sowie das Wohnhaus Thomas-Müntzer-Platz 8. Dass der Architekt dabei weitaus größere Ideen für die Stadt Dresden geplant hatte und was diese mit Himmelskratzern auf dem Altmarkt‹ zu tun haben, erfahren Sie in unserer neuen Publikation »in civitate nostra Dreseden«: Verborgenes aus dem Stadtarchiv, Zweites Buch, die im Januar 2025 erschienen ist. Die limitierte Auflage ist exklusiv nur über das Stadtarchiv Dresden erhältlich. Weitere Informationen zum Buchverkauf finden Sie unter: www.dresden.de/stadtarchiv.

Carola Schauer

Quelle: Stadtarchiv Dresden, 18 Wissenschaftlich-Stadtgeschichtliche-Fachbibliothek, Nr. 78.41, S. 288

September 2025

Erinnerungsort Bodenbacher Straße 154

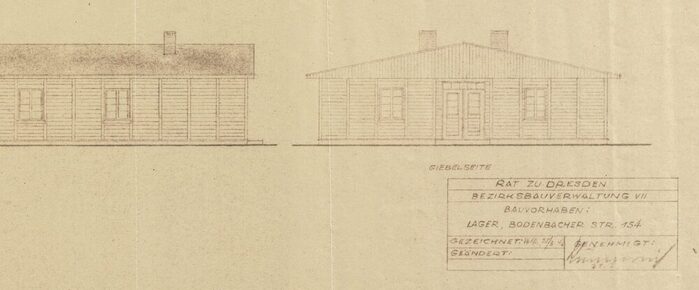

Das Stadtarchiv erinnert mit einer historischen Zeichnung an die provisorischen Notunterkünfte, die unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg in den Baracken des Gefangenenlagers für Zwangsarbeiter der Zeiss-Ikon AG auf der Bodenbacher Straße 154 entstanden sind. Verschiedene Schicksale und Lebensgeschichten verbinden sich damit an einem Ort, wie die von der gebürtigen Litauerin Veronika Kapitanowa aus Kaunas. Sie war eine von vielen Zwangsarbeiterinnen aus ganz Europa, die vor 1945 in den über 50 Holzbaracken leben mussten. Als damals 16-Jährige wurde sie 1942 in Folge der deutschen Besatzung von Litauen nach Dresden verbracht, wo sie als Stanzerin im Werk Reick der Zeiss-Ikon AG auf der Mügelner Straße 40 in Dresden Zwangsarbeit leistete. Veröffentlicht ist ihre Biografie über die Datenbank www.dresdner-friedhoefe.de, ein Webportal der Gedenkstätte Münchner Platz Dresden/Stiftung Sächsische Gedenkstätten, welches über die Gräber der Opfer von staatlicher Gewalt und Kriegen des 20. Jahrhunderts auf Dresdner Friedhöfen informiert.

Zu Veronika Kapitanowa heißt es darin, dass ihr Arbeitgeber sie im Februar 1944 wegen wiederholten Fehlens am Arbeitsplatz anzeigte. Daraufhin verwarnte sie das zuständige Polizeirevier. Von einer Inhaftierung sahen die Beamten wegen ihres jugendlichen Alters ab. Einige Wochen später wurde sie als arbeitsunfähig in die Sanitätsstation ihres Wohnlagers eingewiesen. Die notwendige Verlegung in ein Krankenhaus wurde bis zum 30. April 1944 hinausgezögert. An diesem Tage verstarb die erst 18-Jährige im Krankenhaus Friedrichstadt an Lungentuberkulose. Sie wurde auf dem Neuen Katholischen Friedhof beerdigt. Die Sterbeurkunde mit dem Verweis auf das Lager Bodenbacher Straße 154 als Wohnort ist im Stadtarchiv Dresden archiviert.

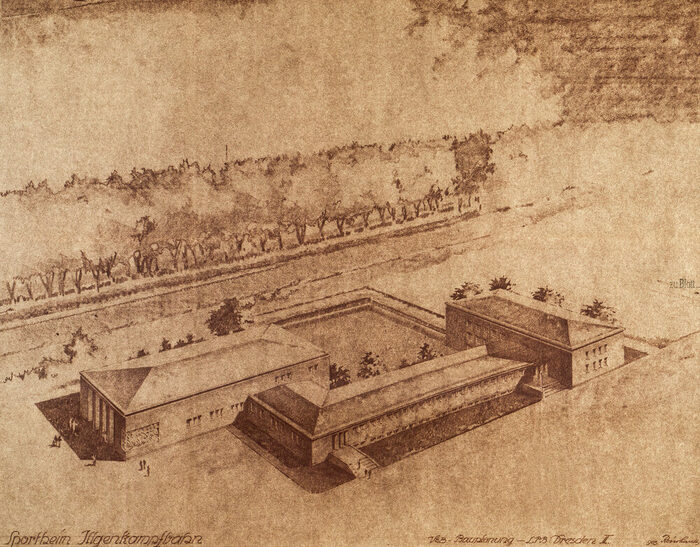

Nach Befehl der Sowjetischen Militäradministration wurden die Baracken unmittelbar nach Kriegsende der Abteilung Soziale Fürsorge der Stadt Dresden übergeben. Ab November 1945 setzte daraufhin das Hochbauamt Dresden 35 Baracken instand und errichtete darin 230 provisorische Notwohnungen für Hilfsbedürftige. Die Abbildung zeigt den Ausschnitt einer Zeichnung, die im Jahr 1946 das Instandsetzungsvorhaben der Baracken im Lager dokumentiert. In den Bauunterlagen von 1948 wird der Zustand der Baracken als menschenunwürdig beschrieben. Seit der Auflösung der Notunterkünfte wurde das Areal auf der Bodenbacher Straße 154 für das städtische Sportwesen genutzt.

Annemarie Niering

Quelle: Stadtarchiv Dresden, 10 Bau- und Grundstücksakten, Nr. 39418.

August 2025

Eine automatische Personenwaage für das Luftbad Weißer Hirsch

Sommerzeit ist Bäderzeit. So ist es heute und so war es auch zu Beginn des 20. Jahrhunderts schon. Neben den Schwimmbädern waren es vor allem die Licht- und Luftbäder, die viele Gäste mit den unterschiedlichen Angeboten anlockten. Diese Badeanstalten verbanden die Idee des therapeutischen Luftbads mit der Form der Lichttherapie durch natürliches Sonnenlicht. Alles in allem ging es vor allem um Erholung und Bewegung an der frischen Luft.

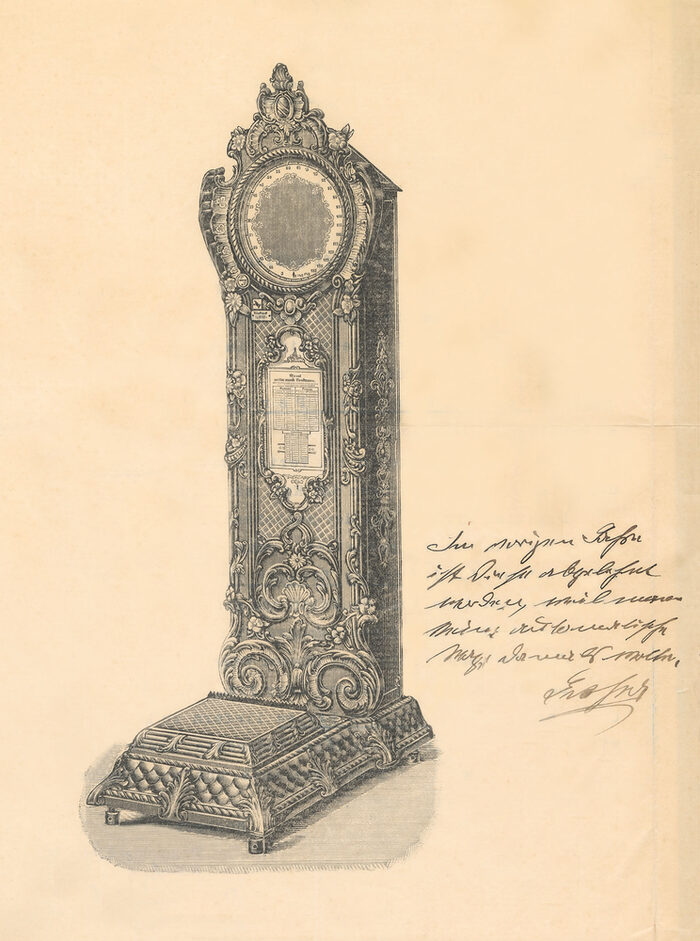

So ein öffentliches Luft- und Sonnenbad befand sich im Waldpark Weißer Hirsch. Für den Sommer 1906 hatte der Gemeinderat eine besondere Attraktion für die Besucher angedacht, und zwar die Anschaffung einer großen Personenwaage. Es wurde wohl von den Gästen bemängelt, dass in den meisten Badeanstalten eine zuverlässige Waage fehle. Deshalb entschied sich der Gemeinderat, für Abhilfe zu sorgen. Die „Actiengesellschaft für automatischen Verkauf“ mit Sitz auf der Zirkusstraße in Dresden erhielt den Auftrag. Die Ortsvorsteher entschieden sich sogar für zwei Apparate. Laut Firmenwerbung handelte es sich um „hochelegant ausgestattete“ Personenwaagen ganz aus Eisen, die zwei Meter hoch und 170 Kilo schwer seien. Der Geldeinwurf könne individuell zwischen 5, 10 und 20 Pfennigen gewählt werden. Die Kosten für beide Apparate beliefen sich auf 600 Mark.

Der Gemeinderat Weißer Hirsch hatte als Voraussetzung für den Kauf darauf bestanden, dass die beiden Geräte am 1. April 1906 für zwei Monate zur Probe aufgestellt wurden. Die „Actiengesellschaft für automatischen Verkauf“ stimmte den unter der Bedingung zu, dass der Kauf nur dann rückgängig gemacht werde, wenn die Waagen technisch nicht funktionieren. Bereits im Mai sollte die Firma die Apparate wieder abholen, da sie laut Gemeinderat nicht das richtige Gewicht anzeigen würden, scheinbar hatte es unter den Badegästen Beschwerden gegeben. Nach Prüfung der Personenwaagen hielt der Aufsteller schriftlich fest, dass die Waagen technisch einwandfrei funktionierten und entgegnete dem Gemeinderat, dass „Leute die sich beschweren, sind meist die, die nicht wissen, was sie wiegen – bekanntlich starke Damen“. Der Satz brachte das Fass zum Überlaufen, und war der Beginn eines wahren Rechtsstreits. Eine fortfolgende Diskussion verlief ausschließlich über die Anwälte der jeweiligen Konfliktparteien. Letzen Endes lies die „Actiengesellschaft für automatischen Verkauf“ die Personenwaagen wieder abholen, ohne dass es zum Kauf kam.

Dr. Marco Iwanzeck

Quelle: Stadtarchiv Dresden, 8.58 Gemeindeverwaltung Weißer Hirsch, Nr. 126.

Juli 2025

Die bewegte Geschichte des Naturfreunde-Vereins in Dresden

Von den Bemühungen der Stadtbewohner Schmutz, Enge und Elend zumindest zeitweise zu entfliehen, erzählt ein roter Stoffwimpel mit dem Emblem des Vereins der Naturfreunde im Stadtarchiv Dresden. Das im Gründungsjahr entworfene Logo zeigt zwei sich haltende Hände als Zeichen der Solidarität mit der Arbeiterbewegung sowie drei Alpenrosen im oberen Bildbereich.

Der ursprünglich in Wien gegründete Verein erreichte in der Zeit Weimarer Republik auch auf deutschem Gebiet seinen Verbreitungshöhepunkt. Besonders in Sachsen, als Ort einer ausgeprägten Arbeiterbewegung, fanden die „Naturfreunde“ regen Zuspruch. Die erste Dresdner Ortsgruppe entstand im Juli 1909 in Löbtau. Bis zu Beginn der 1930er Jahre hatten die „Naturfreunde“-Dresden eine Mitgliederzahl von 2.100 Personen erreicht. Die große Beliebtheit des Vereins resultierte unter anderem aus der Unterhaltung der sogenannten Naturfreundehäuser, welche als Unterbringung beim Wandern dienten und über die eigentlichen Mitglieder hinaus großen Anklang fanden. Für das Naturfreundehaus am Zirkelstein bei Schmilka sind beispielweise 21.000 Übernachtung im Jahr 1932 nachweisbar.

Bekanntlich entwickelten sich im Anschluss an den Ersten Weltkrieg gesellschaftliche Spannungen, welche von Polarisierung und Radikalisierung gekennzeichnet waren. Die Koexistenz von unterschiedlichen Ideologien führte zur Abspaltung der Randgruppe „Naturfreunde-Opposition Vereinigte Kletterabteilung“ (NFO-VKA) in Dresden, die eine in großen Teilen trotzkistische Linie vertraten im Gegensatz zu den sozialdemokratischen, SPD-nahen „Naturfreunden“. Infolge der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten wurden beide Vereine verboten. Vereinsmitglieder, die bei der Weitergabe von Literatur aus der Prager Exilzentrale erwischt wurden, gerieten in Konzentrationslager.

Eine Neugründung auf dem Staatsgebiet der DDR war aufgrund der bestehenden Gesetzmäßigkeiten zum Vereinswesen nicht möglich. Ehemalige Mitglieder und Vereinsstrukturen wurden in Einheitsbewegungen eingegliedert. Erst nach der Wende kam es zur Wiedergründung der Ortsgruppe Dresden am 10. März 1990. Obwohl die Ideale des Vereins vor allem im ökologischen Bereich ähnlich geblieben sind, haben sich die Naturfreunde über die vergangene Zeit und durch das 50 Jahre anhaltende Verbot verändert. Die Verschiebung des ehemaligen Arbeitervereins in das bürgerliche Milieu führte zu einer Fokussierung auf Themen wie die Förderung einer offenen Gesellschaft, nachhaltigem Umgang mit den Ressourcen der Umwelt sowie dem Umsetzten eines sanften Tourismus, bei dem die Natur trotz menschlichen Einflusses gewahrt und geschützt wird.

Helma Thomas

Quelle: Stadtarchiv Dresden, 13.117 Naturfreunde e.V., Nr. 1

Juni 2025

Die Idee von einer amerikanischen Eliteuniversität auf Schloss Albrechtsberg

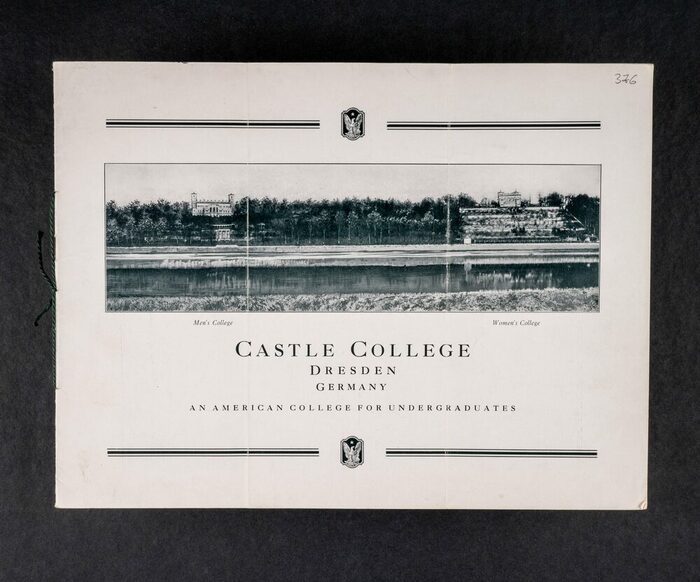

Im April 1927 erreichte den Rat der Stadt Dresden eine außergewöhnliche Anfrage. Der Ingenieur Friedrich Albert Karl Ernst Kaltschmidt (1879–1949) bemühte sich um die Einrichtung einer amerikanischen Eliteuniversität in Dresden und reichte zu diesem Zweck eine mehrseitige Werbebroschüre mit dem Titel »Castle College Dresden Germany An American College for Undergraduates« ein.

Kaltschmidts Privatinitiative stand stellvertretend für weitere Eingaben, die die Verwendung des Areals um das Schloss Albrechtsberg betrafen. Ausgangspunkt war die Tatsache, dass die Stadt bis zu diesem Zeitpunkt keinen Nutzungsplan für das Gebäudeensemble entwickelt hatte, obwohl sich das Schloss seit 1925 in städtischem Besitz befand. Erster Ansprechpartner für Kaltschmidt war der damalige Dresdner Oberbürgermeister Curt Bernhard Ottomar Blüher (1864–1938), der diesen Posten vom 1. Oktober 1915 bis zum 31. März 1931 begleitete. Für seinen ehrgeizigen Plan erstellte Kaltschmidt oben benannte Broschüre als Anschauungsmaterial mit beschreibenden Texten und Abbildungen. Geplant war eine amerikanische Universität auf deutschem Boden mit circa 200 Studenten, von denen drei Viertel amerikanischer Herkunft und ein Viertel deutscher Staatsbürgerschaft sein sollten. Erklärte Ziele waren die Stärkung der deutschen Kultur- und Bildungspolitik sowie der Ausbau internationaler Beziehungen.

Die von Kaltschmidt veröffentlichte Broschüre stellte die Gesamtidee mit all ihren Vorzügen vor. Während Schloss Albrechtsberg, das Domizil des ehemaligen Prinzen Albrecht von Preußen (1809–1872), als Schule für Herren beworben wurde, war das Lingnerschloss den weiblichen Studentinnen vorbehalten. Zur Unterbringung und Versorgung standen zudem sechs weitere kleinere Gebäude, eingerichtet nach neuesten Standards, zur Verfügung. Darüber hinaus bestand auch die Option zur Unterbringung bei ausgewählten Dresdner Familien. Die Aufwendungen für Kost und Logis lagen bei 120 Dollar pro Monat ohne Extras. Für Annehmlichkeiten sorgte der 50 Hektar umfassende Park mit den griechischen Arkaden und dem Zugang zur Elbe. Der Fluss spielte bei der Freizeitgestaltung und ebenso hinsichtlich der Sportangebote wie Schwimmen, Rudern und Segeln eine enorme Rolle. Darüber hinaus sollten in den Grünanlagen Tennis- und Fußballplätze etabliert und der angrenzende öffentliche Wald für Pferdesport genutzt werden.

Die Generierung der notwendigen Geldmittel gestaltete sich schwierig, so dass nach einigen vergeblichen Interaktionen mit amerikanischen Partnern alternative Verwendungsweisen wie das ›Landeserziehungsheim der Großstadt für Mädchen‹ von Kaltschmidt vorgeschlagen wurden. Ab 1931 wandte sich Kaltschmidt mit einer erneuten Offensive an die Behörden auf Reichsebene, obwohl sich insbesondere die Stadt Dresden und das Land Sachsen aufgrund zweifelhafter Finanzplanung bereits distanziert hatten. Insbesondere das Fehlen detaillierter Lehrpläne machte die Behörden skeptisch und führte zur endgültigen Ablehnung des ambitionierten Projektes.

Diese und weitere Geschichten aus dem Dresdner Stadtarchiv finden Sie auch in der neuen Publikation »in civitate nostra Dreseden«: Verborgenes aus dem Stadtarchiv, Zweites Buch, die im Januar 2025 erschienen ist. Die limitierte Auflage ist exklusiv nur über das Stadtarchiv Dresden erhältlich. Weitere Informationen zum Buchverkauf finden Sie unter: www.dresden.de/stadtarchiv

Dr. Sylvia Drebinger-Pieper

Quelle: Stadtarchiv Dresden, Bestand 2.3.1 Hauptkanzlei, Nr. 78, Bl. 376-379

Mai 2025

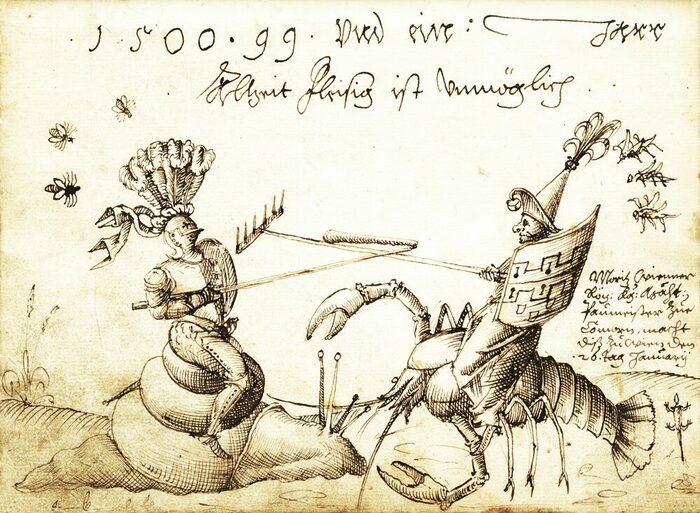

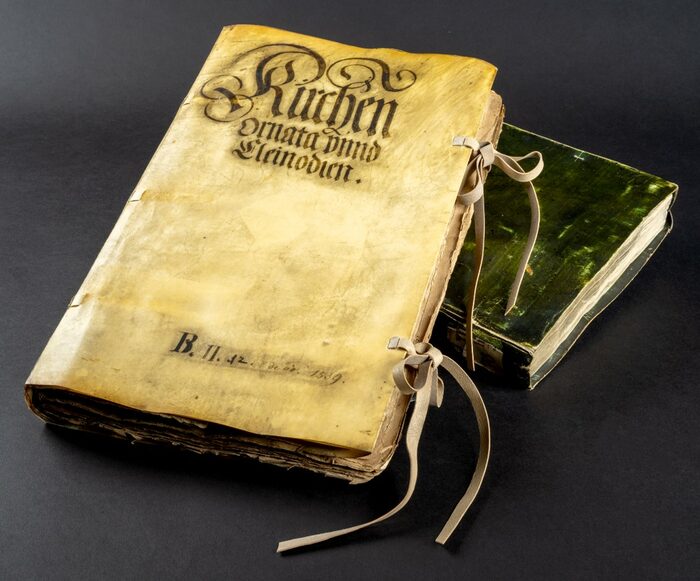

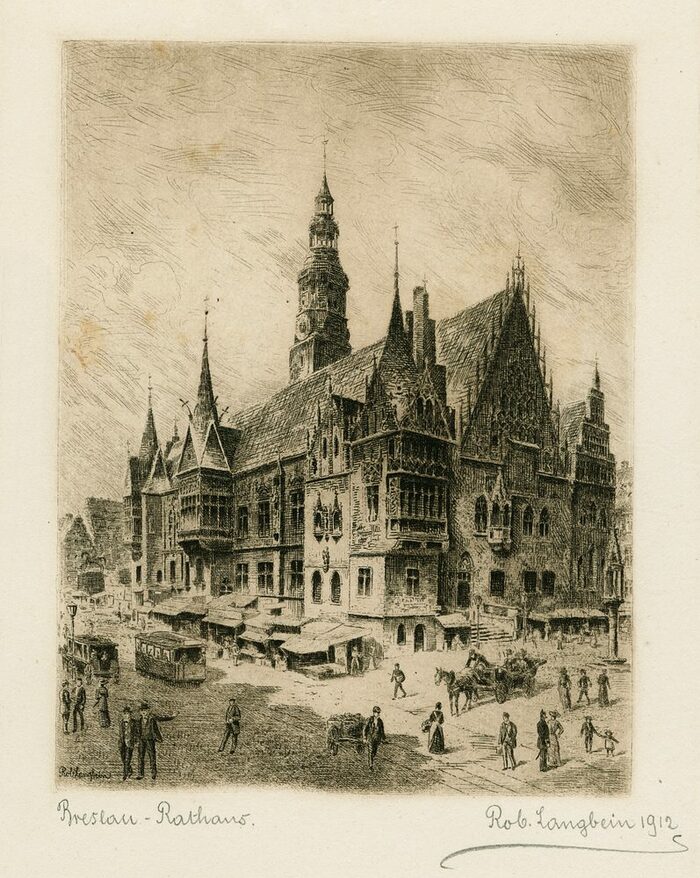

Reformation der Dinge. Der Dresdner Rat und die Einziehung der Kirchenschätze in Sachsen

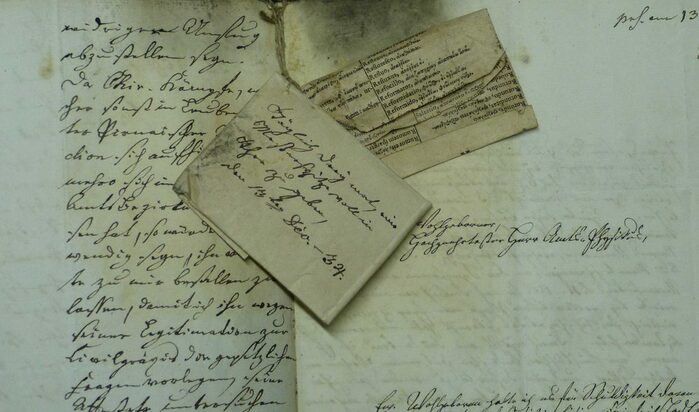

Im historischen Archiv des Dresdner Rates, im Bereich B, welcher seit 1534 überwiegend Vorgänge der städtischen Kirchen- und Schulangelegenheiten sowie die Verwaltung der Mittel des frühneuzeitlichen Sozialwesens dokumentiert, findet sich eine in helles Pergament mit ledernen Schleifen gebundene Akte mit dem Titel: ›Die Kirchenornata und Cleynodien im Landt zu Meißen belangendes. Dabey findt man waß der Rath zu Dreßden anfenglich Anno Domini 1539 nach Hertzog Georgen zu Sachssen sel.[igen] Thode zu sich in Verwahrung genommen (…)‹.

Dabei handelt nicht allein um die 1539 begonnene Dokumentation der reformatorischen Veränderungen an den Ausstattungen der Dresdner Kapellen, Pfarr- und Klosterkirchen. Vielmehr findet sich darin nahezu die gesamte Markgrafschaft Meißen inventarisiert. Die Objektlisten bedeutender Klöster, wie St. Afra und Altzella sind darin ebenso eingebunden, wie diejenigen kleiner Pfarrkirchen und Kapellen in den Städten und auf dem Land – etwa in Annaberg und Döbeln, Dittmannsdorf oder Siebenlehn. In den Anschreiben an den Dresdner Rat finden sich mitunter ausführliche Situationsschilderungen der zeitgenössischen Akteure.

Blatt 1 bildet ein gedruckter Handzettel mit der 1539 ergangenen Verordnung Heinrichs von Sachsen (1473–1541), welcher in die einzelnen Orte versendet worden war. Der knappe Text formuliert die Aufforderung, die Kirchenkleinodien in den Städten und im Territorium, außer den Kelchen, die man zur Kommunion brauche, »dem Lande zum besten« in sichere Verwahrung zu nehmen. Für »Düringen« solle das beim Rat der Stadt Leipzig geschehen und für die Markgrafschaft »Meissen« beim Rat zu Dresden.

Am 6. Juli 1539 wurde die Reformation des Dresdner Kirchenwesens mit einem Gottesdienst in der Kreuzkirche feierlich initiiert. Danach sollten auch im Territorium rasch Fakten geschaffen werden. Neben durchzuführenden Visitationen, zielte Heinrichs Verordnung zur Sicherstellung der nunmehr als überflüssig bewerteten Kirchenausstattungen auch auf eine Reform der kirchlichen Sachkultur. Messgeschirr, wertvolle Reliquien und deren kunstvolle Behältnisse, aufwändig bestickte Altarbehänge und liturgische Gewänder, kurz: die Gegenstände und Instrumente spätmittelalterlicher Liturgie und Frömmigkeitspraxis wurden obrigkeitlich eingezogen. Der Dresdner Rat wirkte dabei im Bereich der Mark Meißen als ausführender ‚Logistikpartner‘ des Landesherrn. Damit wurde auf der Ebene der religiösen Sachkultur landesweit eine einschneidende Zäsur vollzogen. Die landesgeschichtlich bedeutsame Quelle lässt die seither verschwundenen spätmittelalterlichen Ausstattungsensembles sächsischer Kirchen, Kapellen und Klöster und die Praxis ihrer reformatorischen Umwandlung für kulturhistorische Forschungen rekonstruierbar werden.

Dr. Stefan Dornheim

Quelle: Stadtarchiv Dresden, Bestand 2.1.2 Ratsarchiv, B.II.12.

April 2025

„Die Neue Börse zu Dresden“ - Die Einweihung des Börsengebäudes vor 150 Jahren

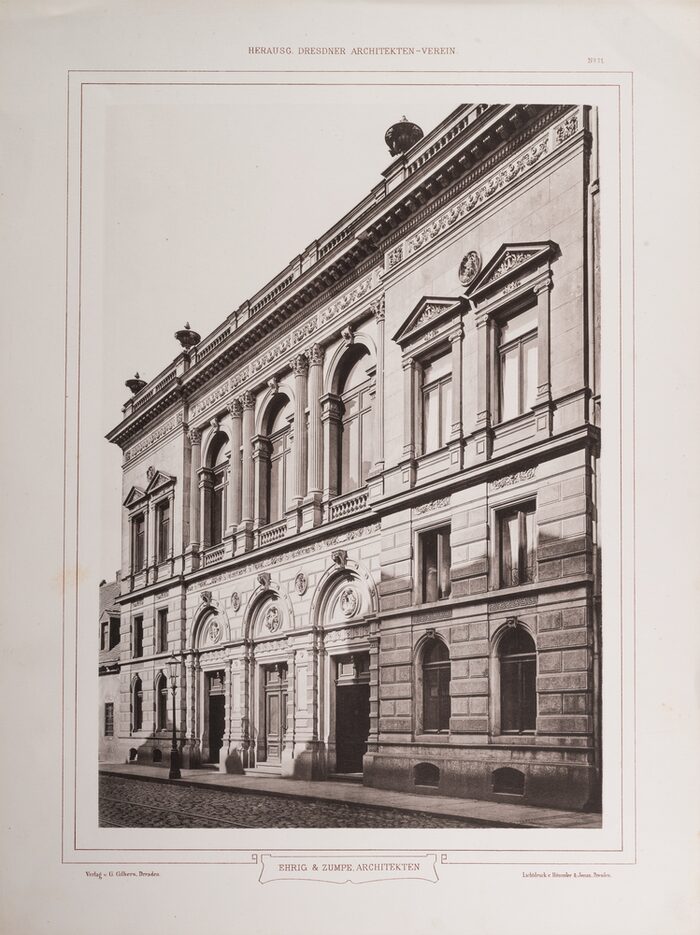

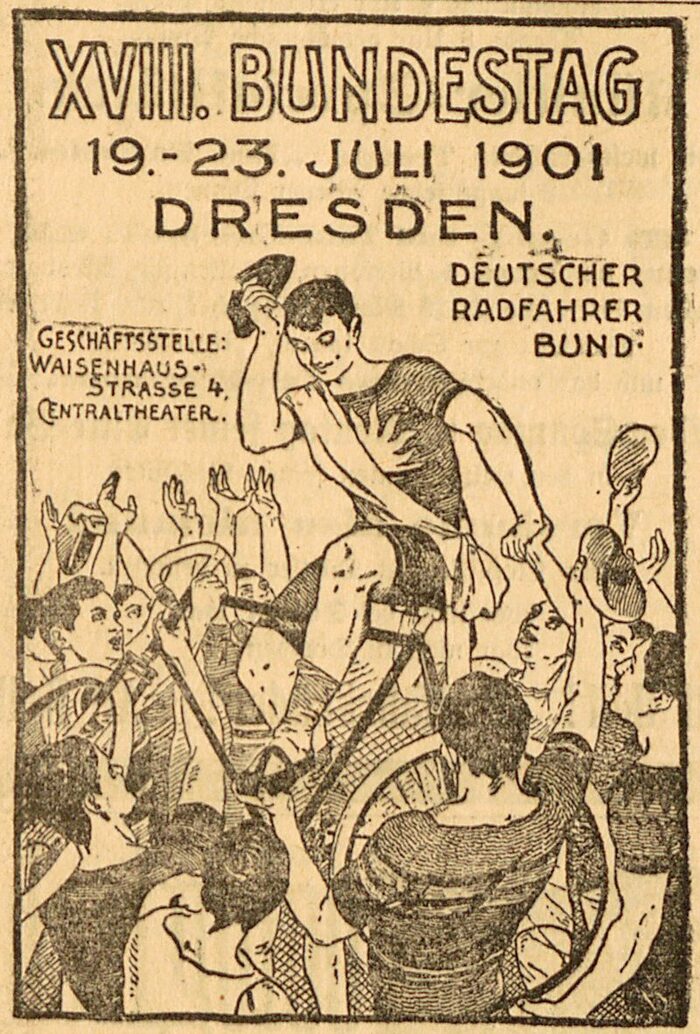

In den Jahren 1874/75 ließen sich die Mitglieder der Dresdner Börse ein eigenes repräsentatives Gebäude an der Waisenhausstraße 11 errichten. Als Archivale des Monats April zeigt das Stadtarchiv Dresden vor dem Lesesaal einen Bildband mit dem historischen Börsengebäude.

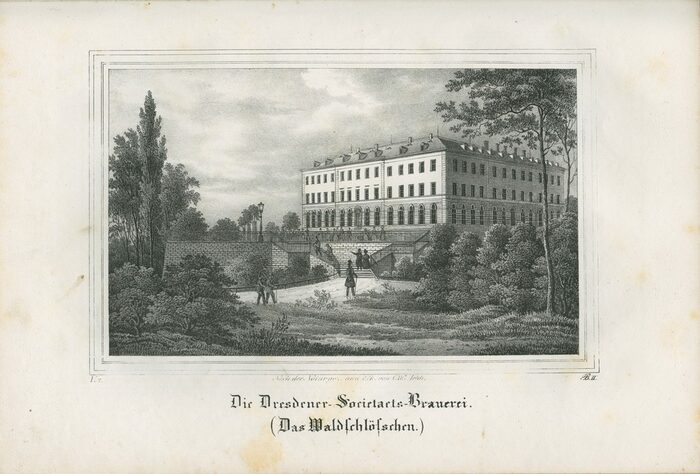

Bereits im Eröffnungsjahr 1857 der Börse zählte der Verein 120 Mitglieder und der Wertpapierhandel gewann in Dresden an Zuspruch. Die Börsenversammlungen fanden zu diesem Zeitpunkt in unterschiedlichen Lokalen statt. Neben Kurszetteln aus London, Amsterdam und Rotterdam wurden vor allem Aktien ansässiger Unternehmen gehandelt, so unter anderem von der Felsenkeller-Brauerei, der Sächsischen-Champagner-Fabrik oder der Dresdner Feuerversicherung. Für einen funktionierenden Börsenbetrieb wurde es dringend notwendig einen eigenen Standort zu begründen. Darum ließen sich die Mitglieder von den Architekten Albin Zumpe und Guido Ehrig auf dem Grundstück zwischen Waisenhausstraße 11 und Friedrichsallee (heute Dr.-Külz-Ring) ein eigenes repräsentatives Börsengebäude im Neorenaissancestil mit Sandsteinfassade errichten. „Die Neue Börse zu Dresden“, wie die Architekten das Gebäude nannten, wurde am 1. April 1875 eröffnet und verfügte über Zugänge von beiden Straßenseiten. Die große Vorhalle im Erdgeschoss diente auch als Sommerbörse. Der Börsensaal im Hauptgeschoss, mit Front zur Friedrichsallee, hatte eine Größe von rund 290 Quadratmeter.

Entgegen behördlicher Prognosen, dass die „Provinzbörse“, wenn überhaupt, nur lokale Bedeutung erlangen könne, entwickelte sich diese bis zum Beginn der 1930er-Jahre zur größten Börse Sachsens. Beim Geschäft mit Brauereiaktien hatte sich Dresden zum bedeutendsten Handelsplatz Deutschlands etabliert, denn hier notierten mehr Brauereien als an der großen Berliner Börse. Nach dem Machtantritt der Nationalsozialisten und der nachfolgenden Umstrukturierung des Börsensektors wurde 1935 der Börsenbetrieb in Dresden eingestellt, die Auflösung beschlossen und die Liquidation am 31. Mai 1937 beendet. Bei den Bombenangriffen auf Dresden im Februar 1945 wurde das Börsengebäude zerstört und nachfolgend nicht wieder aufgebaut.

Carola Schauer

Quelle: Stadtarchiv Dresden, 18 Wissenschaftlich-Stadtgeschichtliche Fachbibliothek, F2.004a, Bl. 71

März 2025

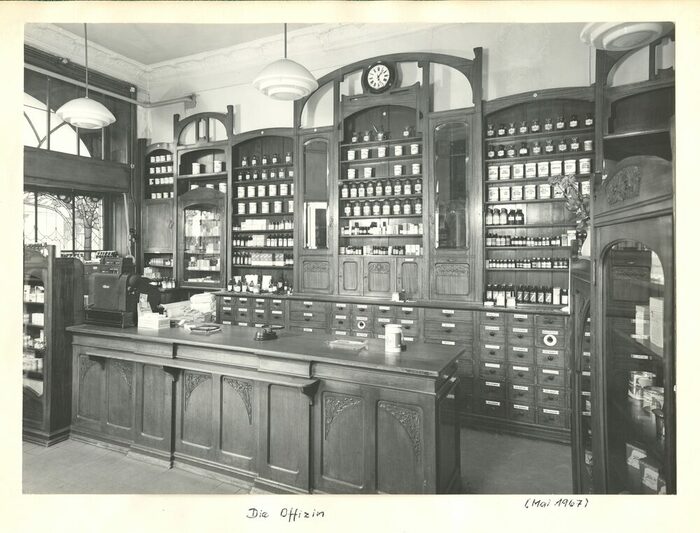

Von Elektrikern, Kakteen und Augentropfen - Geschichten aus dem Brigadetagebuch der Staatlichen Pfauen-Apotheke

Im Elbcenter in Pieschen, auf der Leipziger Straße 118, befindet sich die Pfauen-Apotheke. Seit über 100 Jahren findet man hier Beratung und Abhilfe zu allerlei Beschwerden. Ursprung ist die frühere Moltke-Apotheke, die viele Jahre lang an der Leipziger Straße Ecke Moltkestraße ansässig war. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Straße und Apotheke umbenannt – in Robert-Matzke-Straße und Pfauen-Apotheke. Einige Jahre später kam der Namenszusatz „Staatliche“ hinzu, nachdem der damalige Leiter, Herr Georg Bromig, die Apotheke 1956 in staatliche Hand übergab.

Ein Jahrzehnt und einige Leitungswechsel später übernahm der Pharmazierat Molinnus die Leitung der Pfauen-Apotheke. Mit diesem Strukturwechsel setzte sich die Apotheke ein neues Ziel: die inzwischen insgesamt 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter strebten gemeinsam an, den Titel „Kollektiv der sozialistischen Arbeit“ zu erlangen. Mit dieser Auszeichnung wurden seit 1960 solche Kollektive, Abteilungen oder Brigaden gewürdigt, die nachweislich besonders hohe Leistungen im sozialistischen Wettbewerb erbrachten - in politischer, fachlicher und kultureller Hinsicht. Nachweisinstrument für die Erfüllung dieser Anforderungen war üblicherweise ein Brigadetagebuch.

Die Staatliche Pfauen-Apotheke begann also am 2. Mai 1967 mit der Führung eines solchen Buches. Es sollte gemeinsam angegangene Projekte und das soziale und politische Engagement der Brigademitglieder festhalten. Beginnend mit einer Anekdote über eine überraschende Brandschutzkontrolle kurz nach Dienstantritt des neuen Apothekenleiters erzählt das erste Brigadetagebuch der Pfauen-Apotheke von neuen Kolleginnen und Kollegen, gemeinsamen Ausflügen, Räumungsaktionen und Technikproblemen, der Übernahme einer Außenstelle in Übigau, Festen und Feiern und vielem mehr. Als selbsternannte Chronistin der Pfauen-Apotheke führte dieses erste Tagebuch mit Ausnahme einzelner Einträge vorrangig Frau Ulbricht, die zu Beginn der Eintragungen selbst erst seit einem halben Jahr in der Pfauen-Apotheke tätig war. Spätere Brigadetagebücher der Apotheke wurden als gemeinschaftliche Aufgabe von verschiedenen Mitarbeitern geführt.

1967 bewarben sich laut Angaben aus dem Tagebuch neben der Staatlichen Pfauen-Apotheke vier weitere Apotheken um den Titel „Kollektiv der sozialistischen Arbeit“. In den Beständen des Stadtarchivs finden sich drei Urkunden, die belegen, dass die Pfauen-Apotheke ihr Ziel erreichte - in den Jahren 1970, 1972 und 1974 gewann sie die Auszeichnung.

Theresa Jäger

Quelle: Stadtarchiv Dresden, 17.2.102 Sammlung Wirtschafts- und Industriegeschichte, Nr. 83 Band 1

Februar 2025

Reiche Ernte, Qualität und Frische - Das Frühgemüsezentrum Dresden

Das Dresdner Elbtal gehört seit jeher zu den traditionellen Anbaugebieten für Gemüse. Aufgrund fruchtbarer Böden und milden Klimas herrschen hierfür ideale Bedingungen. Lange Zeit geschah die Bewirtschaftung hauptsächlich durch kleine und große Familienbetriebe. Infolge der Kollektivierung der Landwirtschaft ab 1952 entstanden sowohl Landwirtschaftliche als auch Gärtnerische Produktionsgenossenschaften (LPG, GPG), von denen zehn zum 1. Januar 1973 zur LPG Frühgemüsezentrum Dresden zusammengeschlossen wurden. Der neue landwirtschaftliche Großbetrieb erstreckte sich rechtselbisch von Kaditz über Radebeul bis Zitzschewig und links der Elbe von Stetzsch über Gohlis bis Weistropp auf einer Fläche von insgesamt 1.556 Hektar, wovon man 600 Hektar für den Freilandgemüseanbau und 24 Hektar zur Kultivierung im Gewächshaus nutzte.

Der Sitz befand sich auf der Grimmstraße 79, später auf der Kötzschenbrodaer Straße 58. Zu Spitzenzeiten waren über 1.200 Menschen damit beschäftigt, ungefähr 25 Gemüsesorten – allen voran Gurken, Blumenkohl, Möhren, Kopfsalat sowie Tomaten – zu züchten, anzubauen und zu vermarkten oder sich um die maschinelle Ausstattung der LPG zu kümmern. Daneben begleitete wissenschaftliche Forschung den Arbeitsalltag. Einige Innovationen konnten erfolgreich erprobt werden, wie etwa neuartige Gewächshäuser mit Thermoverglasung sowie die Aufzucht von Tomaten in kleinen, mit Mineralwolle gefüllten Containern mit Tropfenbewässerung. Generell trieb man industrielle Produktionsmethoden voran, die „Schubkarrenzeiten“ sollten der Vergangenheit angehören.

Es ging letztlich darum, ein breites Sortiment an frischem Gemüse in guter Qualität bereitzustellen. Geliefert wurde vorranging an Einzel- und Großhandel sowie Küchen und gastronomische Einrichtungen im Ballungsgebiet Dresden, aber auch nach Berlin, ins westliche Sachsen und in den Thüringer Raum. Mit der politischen Wende änderten sich massiv die Marktbedingungen. Die LPG zerfiel, der Kaditzer Teil wurde 1990 als GmbH neu gegründet. Schließlich etablierte sich das Frühgemüsezentrum wieder, bis im Januar 2024 ein Insolvenzverfahren die wirtschaftliche Notlage aufzeigte. Zu hoffen bleibt, dass der traditionsreiche Gemüseanbau im Dresdner Westen erhalten bleibt.

Patrick Maslowski

Quelle: Stadtarchiv Dresden, 6.4.40 Stadtplanungsamt, Bildstelle, Nr. IX796 (2)

Januar 2025

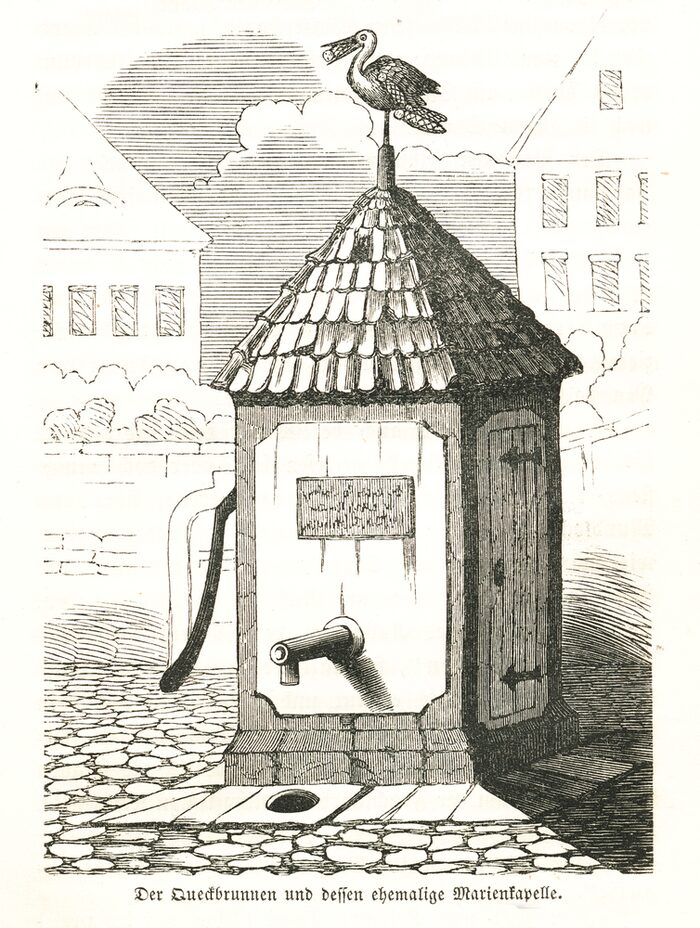

Der Queckbrunnen – ein Dresdner Wahrzeichen

Wahrzeichen beschreiben oftmals einzigartige Bauten, die uns als wiedererkennbare Sehenswürdigkeiten in Erinnerung bleiben. Indem sie für ein bedeutendes historisches Ereignis stehen, das Stadtbild oder die Stadtsilhouette prägen oder weithin sichtbar sind, werden sie zum Symbol, zum „Zeichen“ des Ortes. Bis zum frühen 19. Jahrhundert bedeutete der Begriff Wahrzeichen allerdings nicht die Wiedergabe von Allerweltswissen über einen bestimmten Ort, sondern eher dessen Gegenteil: Die genaue Kenntnis geheimer lokaler Zeichen, die man nur kennen konnte, wenn man tatsächlich eine Zeit lang in Vertrautheit mit einem Ort und seinen Bewohnern gelebt hatte. Es handelte sich also um ein System geheimer Wissenscodes der Vormoderne, die Aufenthalte bestätigen sollten. In der Regel handelte es sich bei diesen Symbolen um kleinere, nicht selten versteckte Objekte in der populären städtischen Erinnerungstopographie: sagenhafte Orte und Gebäude, alte Gedenksteine und Inschriften, kuriose Figuren und Objekte.

Der 1461 urkundlich erwähnte Queckbrunnen, auch Queckborn genannt, ist ein solches Wahrzeichen. Es handelt sich hierbei um den ältesten Brunnen der Stadt, der sich bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt erhalten hat. Ursprünglich befand sich der Queckbrunnen auf einer Viehweide außerhalb der Stadtmauern nordwestlich des Wilsdruffer Tors. Errichtet wurde er sowohl zur Wasserversorgung für die Gerbergemeinde als auch als Viehtränke für die umliegenden Weiden. Der Queckbrunnen wurde mehrfach renoviert und umgesetzt. Bis 1968 stand er mitten auf der Straße „Am Queckbrunnen“. Auf der Dachspitze befindet sich eine Storchenfigur, die Wickelkinder im Schnabel, in den Fängen und den Flügeln trägt. Der Legende nach holt der Storch die Kinder aus dem Queckbrunnen und bringt sie den Eltern. Der Storch steht in dieser Hinsicht für Fruchtbarkeit, Neuanfang und Glück.

Mehr über verborgene Wahrzeichen und Städtecodes erfahren Sie in der neuen Publikation „in civitate nostra dreseden“, Zweites Buch, sowie in der Ausstellung „Neue verborgene Geschichte(n) aus dem Stadtarchiv“. Das Buch wird am 20. Januar 2025, um 19 Uhr, zur Vernissage im Stadtarchiv präsentiert.

Marco Iwanzeck

Quelle: Stadtarchiv Dresden, 18 Wissenschaftlich-Stadtgeschichtliche Fachbibliothek, B70.1506

Archivalien des Monats aus dem Jahr 2024

Dezember 2024

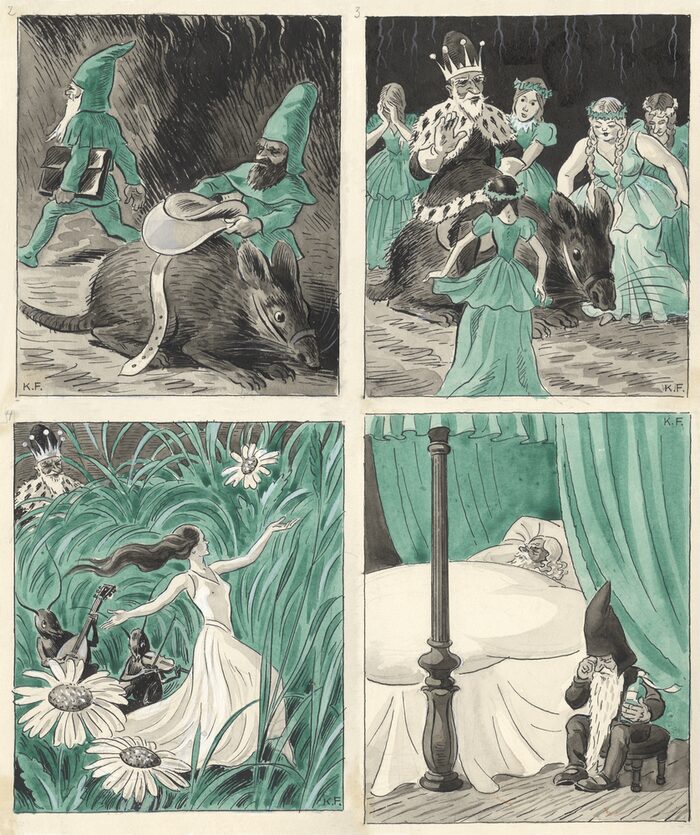

Der Rabenonkel – ein Märchen von Victor Blüthgen mit Zeichnungen von Kurt Fiedler

Weihnachtszeit ist Märchenzeit. Die Klassiker der Gebrüder Grimm oder die russischen Märchen kennt so gut wie jedes Kind. Doch die Märchenwelt ist weit vielseitiger als gedacht. In ihr verstecken sich unbekannte Geschichten, die ebenso schön sind. Es lohnt sich, diese zu entdecken. Deshalb präsentiert das Stadtarchiv Dresden als Archivalie des Monats vier Zeichnungen zu einem weniger bekannten Märchen des deutschen Dichters und Schriftstellers Victor Blüthgen (1844–1920), die im Dezember im Lesesaal des Stadtarchivs Dresden, Elisabeth-Boer-Straße 1, zusammen mit einem Textauszug zu sehen sind.

Das Märchen „Der Rabenonkel“ erschien vermutlich erstmals in Blüthgens Werk „Hesperiden – Märchen für Jung und Alt“ im Jahr 1878. Der Künstler Kurt Fiedler (1894–1950) fertigte um 1925 dazu vier Zeichnungen an, die zusammen mit weiteren seiner Kunstwerke im Jahr 2010 den Weg ins Stadtarchiv fanden. Ob diese je im Zusammenhang mit dem Märchen publiziert worden sind, ist nicht bekannt. Gefertigt wurden die Bildchen mit Tusche und Gouache auf kleinen Kartonkarten. Die lückenhafte Nummerierung auf den Kärtchen lässt vermuten, dass es ursprünglich weitere Abbildungen gab und Fiedler eventuell die komplette Geschichte bildlich darstellte. Kurt Fiedler illustrierte unter anderem zahlreiche Publikationen für den Zirkus Sarrasani, den Dürerbund und für deutschlandweit bekannte Dresdner Verlage.

Seine Illustrationen zum Rabenonkel erzählen von einer Welt, in der einmal ein Zwergenkönig eine Braut suchte. Auf seiner langen Reise fand er schließlich ein schönes Zwergenfräulein, in das er sich sofort verliebte. Doch wie es im Märchen so ist, konnten die beiden nicht ohne Umwege und Prüfungen heiraten. So kam es, dass er krank vor Kummer wurde. Sein Gefolge machte sich große Sorgen und beschloss, die geheimnisvolle Dame zu finden. Sie dachten sich drei Wettbewerbe aus, die alle Mädchen und Frauen im ganzen Land absolvieren sollten. Sie ließen überall ausrufen, dass der König diejenige heiraten würde, „die am besten singt, die am besten springt, die der Storch am liebsten traut“. Die Nachricht erreichte auch das Zwergenfräulein, das mit ihrem Onkel hoch oben in einer steilen Felswand lebte. Sie nannte ihn „Rabenonkel“, weil er einst einen Raben zähmte und auf diesem umherfliegen konnte. Mit Hilfe des Rabenonkels gelang es dem Zwergenfräulein alle Aufgaben zu bewältigen und die Wettbewerbe zu gewinnen. Am Ende wurde groß Hochzeit gefeiert. Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie noch heute.

Susanne Koch

Quelle: Stadtarchiv Dresden, 17.6.3.5 Fiedler, Kurt, Nr. 64

November 2024

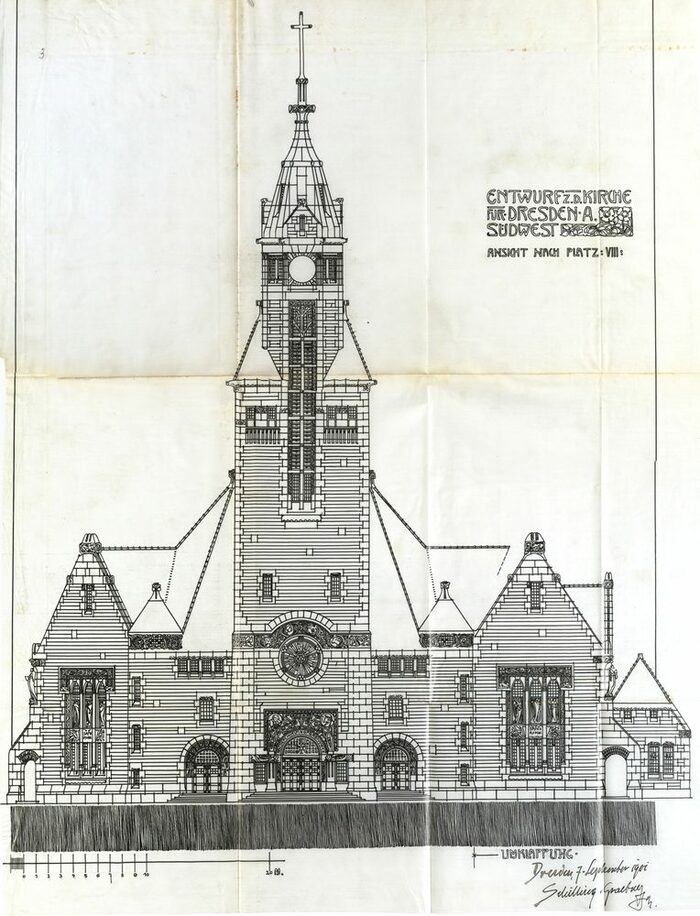

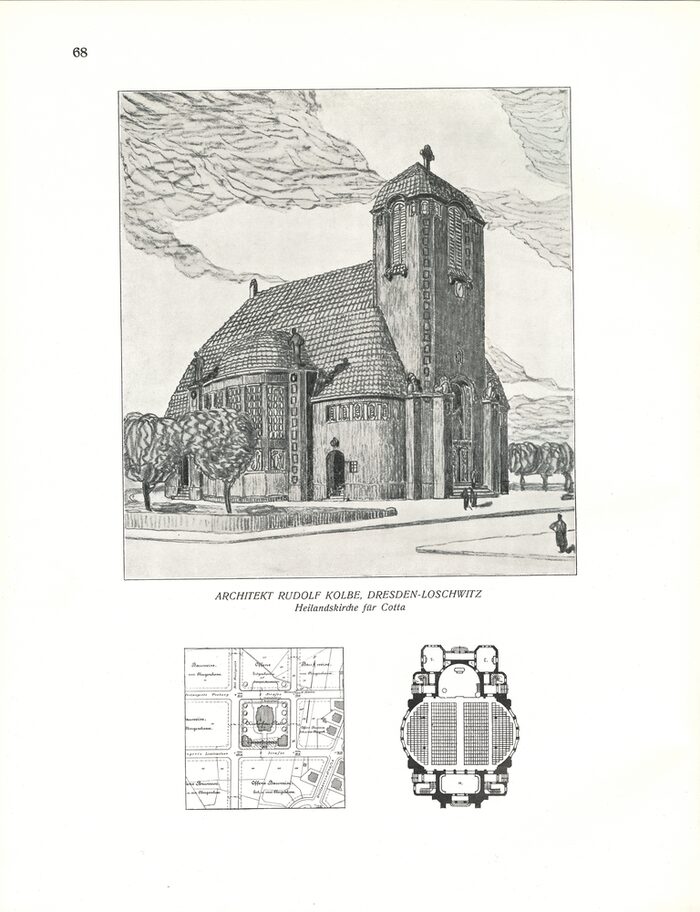

Der Traum von der eigenen Kirche - Ein Geduldsspiel für die Gemeinde Cotta

Anfang der 1890er Jahre wächst in der Dorfgemeinde Cotta der Wunsch nach Eigenständigkeit. Offiziell gehört die kleine evangelische Gemeinde zum Kirchspiel Briesnitz, doch seit 1893 werden regelmäßig eigene Gottesdienste in der Turnhalle der Volksschule Cotta veranstaltet. Die Ortschaft und ebenso die Kirchgemeinde gewinnt stetig an Zuwachs und es wird immer deutlicher, dass eine Schulturnhalle kein dauerhafter Veranstaltungsort sein kann.

Eine Kirche muss her. Ein Blick auf die vorhandenen Mittel zerschlägt diesen Traum jedoch schnell wieder. 1895 entsteht als Übergangslösung die kleine Interimskirche der Gemeinde und wenige Jahre später ist auch der Schritt in die Selbstständigkeit vollbracht: die Parochie Cotta spaltet sich 1896 endgültig vom Kirchspiel Briesnitz ab. Während die neue Kirchgemeinde gedeiht, werden im Hintergrund finanzielle und räumliche Vorbereitungen für den gewünschten Kirchenbau getroffen. 1908 kommt der Kirchenvorstand auf die Idee, einen Wettbewerb unter den Dresdner Architekten zu veranstalten, um einen geeigneten Entwurf zu finden. Es kommt zu einer regen Teilnahme am Wettbewerb. Nicht weniger als 68 Entwürfe werden eingereicht, darunter auch einer des Architekten Rudolf Kolbe. Im April 1909 verkünden die Preisrichter drei Sieger des Wettbewerbs. Der erstplatzierte Entwurf stammt von Fritz Schumacher, doch auch weitere Entwürfe werden dem Vorstand der inzwischen in Heilandsparochie umbenannten Kirchgemeinde zum Ankauf empfohlen.

Schnell wird erkenntlich, dass der Entwurf Fritz Schumachers mit den vorhandenen Mitteln unmöglich realisierbar sein wird. Auch weitere Abwägungen verzögern den Entschluss, doch 1912 wird letztendlich der inzwischen leicht veränderte Entwurf Rudolf Kolbes zur Ausführung gewählt. Zwei Jahre später beginnt der lang herbeigesehnte Kirchenbau. Wenige Monate nach Baubeginn jedoch bricht der Erste Weltkrieg aus und der Kirchenvorstand sieht sich gezwungen, den Bau auszusetzen. So wird aus der Heilandskirche noch vor Fertigstellung eine Kirchenruine. Elf Jahre lang muss die Gemeinde warten und hoffen, denn die ursprünglichen Baufonds sind erloschen und die Nachkriegszeit treibt die Materialpreise in die Höhe, gefolgt von der Inflation der 1920er Jahre.

Doch die Treue der Gemeinde und des Architekten Rudolf Kolbes zu der gemeinsamen Sache zahlt sich aus. Durch finanzielle Unterstützung verschiedener Interessengruppen wird der Bau 1925 wieder aufgenommen, wenn auch nun aufgrund der veränderten Umstände in schlichterer Gestalt. Ohne größere Unterbrechungen braucht es nun nur noch zwei Jahre, bis die Heilandskirche am Himmelfahrtstag dem 26. Mai 1927 geweiht wird.

Theresa Jäger

Quelle: Stadtarchiv Dresden, 18 Bibliothek, Z.237

Oktober 2024

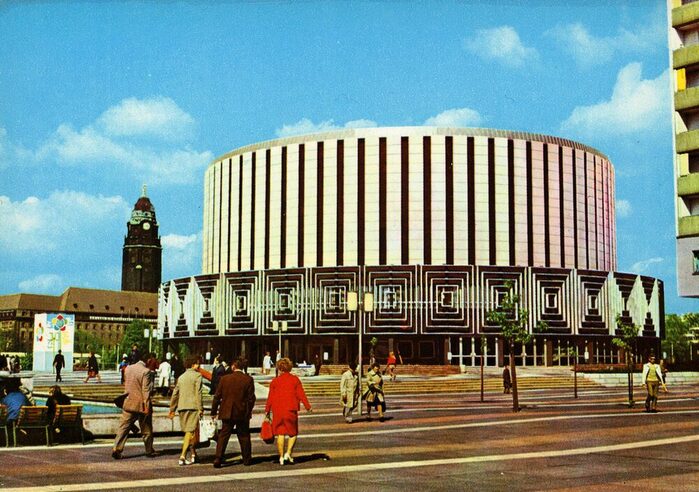

Das „Nürnberger Ei“ - Eine Wohngebietsgaststätte für den Dresdner Süden

Mitte der 1950er Jahre wurde das kriegszerstörte Gebiet um die Nürnberger Straße neubebaut. Im Rahmen eines Sonderprogramms für Bergarbeiter der Wismut entstanden hier dringend benötigte Wohnungen mitsamt dazugehörigen Einkaufsmöglichkeiten – wie beispielsweise Läden für Lebensmittel, Bekleidung sowie für sonstige Waren des täglichen Bedarfs – und eben einer Speisegaststätte, dem „Nürnberger Ei“, am westlichen Ende des gleichnamigen Platzes. Am 1. Oktober 1958 wurde die von der staatlichen Handelsorganisation (HO) betriebene Gaststätte beziehungsweise Versorgungseinrichtung, wie es im zeitgenössischen Sprachgebrauch auch hieß, eröffnet. Sie war großzügig und sachlich modern eingerichtet und machte durch ihr Äußeres mit Terrasse und bodentiefen Fenstern einen einladenden Eindruck. Als eine der größeren Gaststätten im Stadtgebiet bot sie Platz für 250 Gäste sowie einen Versammlungsraum für 60 Personen.

Keineswegs sollten jedoch nur Speisen zur Mittags- und Abendzeit zum dortigen Verzehr angeboten werden. Die Einrichtung erfüllte noch eine weitere Funktion. Um nämlich die berufstätige Frau zu entlasten, konnte „preiswertes und geschmackvolles Essen in Trägern“ mit nach Hause genommen werden, wie ein Artikel der Sächsischen Zeitung zur Eröffnung mitteilte. Abseits dessen kehrte man hier natürlich auch gern nach Feierabend ein. Für die Menschen der umliegenden Häuser hatte das „Nürnberger Ei“ also einen vielfältigen Nutzen.

Ein Blick auf die Speisenkarte verrät, was damals gern gegessen wurde: deftige, nahrhafte, kalorienreiche, fleischbasierte Hausmannskost wie Schnitzel, Steak, Gulasch, Roulade, Sauerbraten und Geschnetzeltes. Als Vorspeisen gab es wahlweise Soljanka, Tomaten- oder Zwiebelsuppe, danach Vanilleeis. Für 20 bis 30 Mark konnte sich eine vierköpfige Familie satt essen.

1992 kam es zum Abriss der Gaststätte zugunsten eines achtstöckigen Bürohauses. Zwar wurde Neues geschaffen, es verschwand aber damit sowohl ein ins bauliche Umfeld passendes Stück Architektur der 1950er Jahre, als auch ein bis dahin beliebter Treffpunkt und eine Einkehrmöglichkeit für die Anwohner.

Patrick Maslowski

Quelle: Stadtarchiv Dresden, 6.4.40 Stadtplanungsamt, Bildstelle, II9190

September 2024

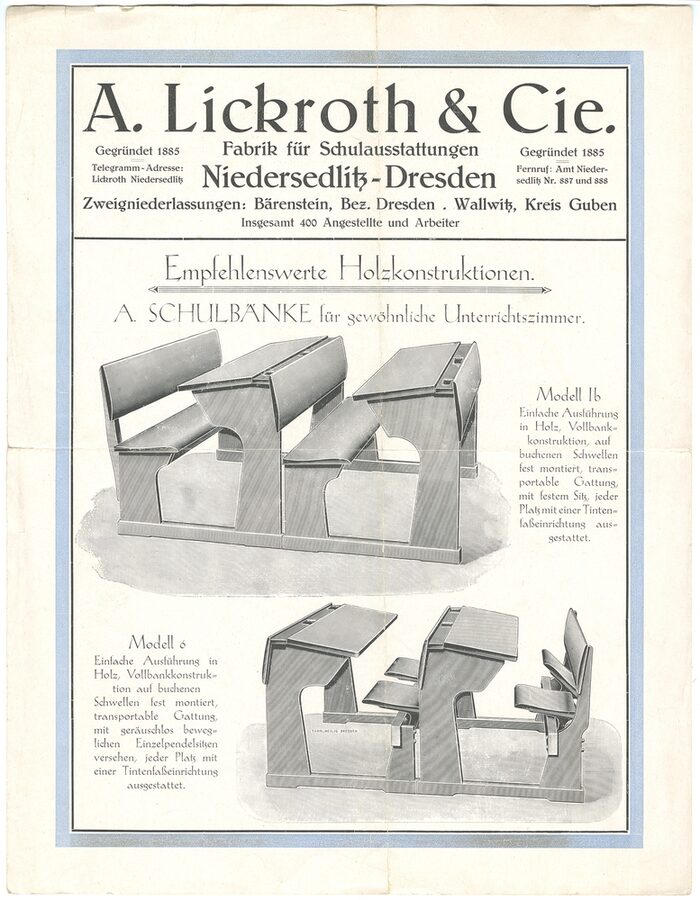

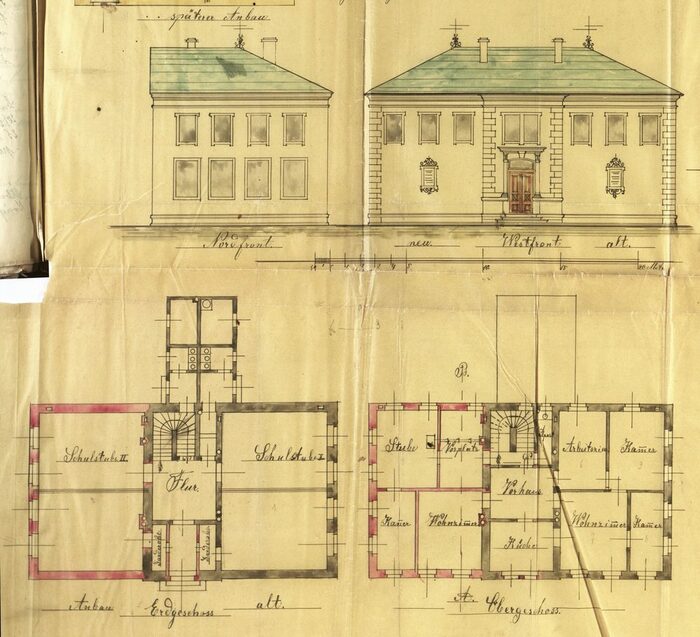

„110 Stück Schulbänke Modell B für hiesige Schule zu liefern“. Die Dresdner Schulbankfabrik A. Lickroth & Cie.

Vor wenigen Wochen hat das neue Schuljahr begonnen. Während der Sommerferien standen die Schulgebäude verlassen, und die Zeit wurde genutzt, um notwendige Reparaturen durchführen und abgenutztes Mobiliar auszutauschen. Dazu hätte sich vor einhundert Jahren der Schulvorstand möglicherweise an die Dresdner Schulbankfabrik A. Lickroth & Cie. gewandt, deren Geschäftsempfehlung aus dem Jahr 1926 unsere Archivalie des Monats September ist.

Um 1910 war für die Ausstattung von Klassenzimmern vielfältiges Inventar zu beschaffen: Schulbänke unterschiedlicher Größe mit zwei oder vier Sitzen, ein Katheder mit Wandtafel für die Lehrkraft, Lese- und Rechenmaschinen, Schränke, ein Waschtischchen, Rahmen für Stundenpläne, Papierkörbe, Thermometer und stets auch ein Eimer mit Deckel. In den Jahren 1906 bis 1912 fertigte die Firma Lickroth unzählige Schulbänke für die Schule in Laubegast. Im Bestand des Stadtarchivs sind dazu neben Werbeprospekten mehrere Aufträge des Schulvorstands und Kostenanschläge der Firma überliefert. Für eine Schulbank waren ungefähr 16,50 Mark zu veranschlagen. Besonders bemerkenswert ist ein Großauftrag für die Lieferung von 110 Schulbänken, für die das Unternehmen eine Rechnung über 2.605 Mark ausstellte.

Die Ursprünge des Unternehmens A. Lickroth & Cie. lagen in Frankenthal in Rheinpfalz, einem bedeutenden Zentrum der Metallverarbeitung. Die Gründe, die Herrn Lickroth bewogen, beim Rat zu Dresden im Jahr 1885 den Antrag auf eine Gewerbeerlaubnis für eine Schulbankfabrik einzureichen, gehen aus seinem knapp formulierten Schreiben nicht hervor. Den Briefkopf schmückten die Abbildungen unzähliger Prämien, Medaillen und Auszeichnungen, die das Unternehmen bereits seit 1870 regelmäßig bei Messen und Ausstellungen gewonnen hatte.

Die Dresdner Niederlassung war erfolgreich, und im August 1897 beantragte A. Lickroth & Cie. eine Baugenehmigung für die Errichtung eines großen Fabrikgebäudes in der Bismarckstraße 57 in Niedersedlitz, mit zahlreichen Nebengelassen für Sägewerk und Schlosserei sowie Schuppen, Pferdeställe, Trockenkammer und Holzlager.

Die Firma A. Lickroth & Cie. stattete nicht nur Schulen aus, sondern sorgte auch für die gesamte Bestuhlung des 1926 eröffneten und im Zweiten Weltkrieg zerstörten Dresdner Planetariums. Das Fabrikgebäude in der Bismarckstraße 57 ist bis zum heutigen Tag erhalten, und die Möbelherstellung wurde dort viele Jahrzehnte lang weiterbetrieben.

Claudia Richert

Quelle: 17.4.1 Drucksammlung bis 1945, Nr. 277

August 2024

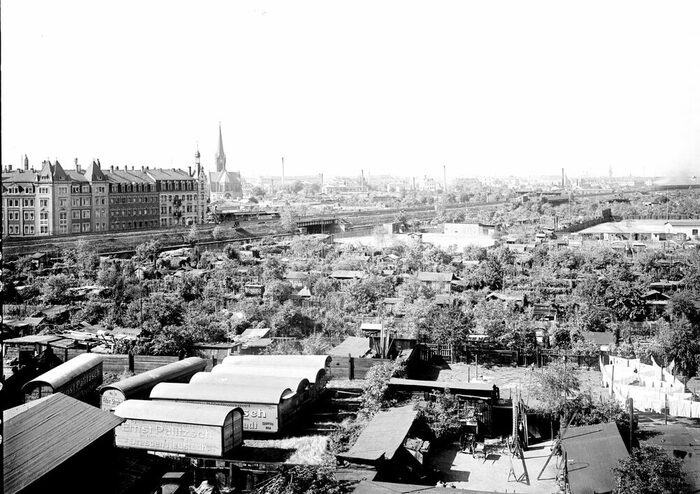

„von Kaninchen und Ziegen in der Budenstadt“. Schrebergärten in Dresden vor 1900

Im Juni 2024 wurde der Kleingartenverein „Dresden West“ im Stadtbezirk Cotta von der Stadt Dresden gemeinsam mit dem Stadtverband „Dresdner Gartenfreunde e.V.“ als schönste Anlage 2024 gekürt. Ziel dieses Wettbewerbs ist es, dass Kleingartenwesen als Dresdner Grün- und Freiraumsystem mit seinen sozialen, ökologischen und städtebaulichen Funktionen zu unterstützen. Anfang des 20. Jahrhunderts, im Jahr 1909, schrieb der „Verein zur Förderung Dresdens und des Fremdenverkehrs“ gemeinsam mit der Stadt Dresden das erste Preisausschreiben zur „Verbesserung und Verschönerung der Schrebergärten in Dresden“ aus. Es konnten sich ganze Gartenkolonien und einzelne Gärten dafür bewerben. Die Preisrichter interessierte vordergründig, wie die Gesamtanlage und die Lauben gestaltet wurden. Eine Bewertung über die Art der Bepflanzungen und vor allem die Art der Einfriedung folgte im zweiten Schritt. Der „Dresdner Anzeiger“ kommentierte diesen Wettbewerb als besonders notwendig, denn die meisten Gärten wurden vom Zeitungsblatt als „unordentliche Budenstadt“ beschrieben. Ein Jahr später forderten die Haus- und Grundstücksbesitzern die Stadt Dresden auf, ein „Verbot des Tierhaltens in den sogenannten Schrebergärten“ durchzusetzen. Von ungefähr 5056 Schrebergärten hielten ca. 1267 Gärten Tiere, die aus Sicht der Beschwerdeführer für eine massive Geruchs- und Lärmbelästigung verantwortlich waren. In einem Großteil der Schrebergärten konnten zeitweise Hühner, Tauben, Enten, Gänse, Kaninchen, Ziegen und sogar Schweine gehalten werden. Insbesondere für die von Armut betroffene Dresdner Bevölkerung galt sowohl die Tierhaltung als auch der Gemüse- und Obstanbau in den

Gärten als lebensnotwendig. Zu dem Zeitpunkt existierten in Dresden noch keine Vorschriften für Gartenkolonien. Hauptsächlich wurden diese auf privaten Boden und nicht auf städtischen Grundstücken angelegt. Erst im Jahr 1911 gründete sich zur Stärkung der Schrebergarten-Gemeinschaft der Verband „Dresdner Garten- und Schrebervereine“ in der sächsischen Metropole. Im Jahr 1919 beschloss die Deutsche Nationalverfassung die „Kleingarten- und Kleinpachtordnung“, die erstmals eine Rechtsgrundlage bezüglich der Schrebergärten schaffte und den Bau der städtischen Kleingartenkultur förderte.

Das erste Preisausschreiben für die schönste Gartenkolonie im Jahr 1909 gewann die Kolonie „Rudolphia“ an der Ecke Johann Meyer- und Buchenstraße mit 69 Gärten. Um weiterhin auf die Verschönerung und Verbesserung der Laubenkolonien hinzuführen, erfolgte in den darauffolgen Jahren ein jährlich ausgeschriebener Wettbewerb um die schönsten Schrebergärten in Dresden.

Annemarie Niering

Quelle: Stadtarchiv Dresden, 6.4.40.2 Stadtplanungsamt Bildstelle, VIII124, Fotograf unbekannt, um 1916.

Juli 2024

Vom Freibad zum Kulturdenkmal. Das Römische Bad von Schloss Albrechtsberg

Schloss Albrechtsberg - ehemaliger Wohnsitz Albrechts von Preußen - wurde 1854 umgeben von einem englischen Park und einem aufwendigen Terrassensystem fertiggestellt. Inspiration für den Architekten Adolf Lohse war die griechische und römische Antike sowie die italienische Renaissance. Obwohl die ursprüngliche Planung Lohses aus räumlichen und finanziellen Gründen nicht in ihrer Vollständigkeit umgesetzt werden konnte, blieb ein architektonisch bedeutender Bestandteil seines Konzepts bestehen: Zur Elbseite des Schlosses gelegen findet sich als Teil des Terrassensystems das Römische Bad von Schloss Albrechtsberg.

1925 ging das Grundstück in den Besitz der Stadt Dresden über, welche einige Jahre später den Park für die Allgemeinheit zugänglich machte. Bis in die 1950er Jahre erfreute sich die Parkanlage großer Beliebtheit. Dann jedoch fand sich ein anderer Nutzen für das Grundstück. Nach sowjetischem Vorbild wurden Gebäude und Außenanlagen zum Pionierpalast „Walter Ulbricht“ umfunktioniert – einem Freizeitzentrum für Kinder. In dieser Zeit wurde das Römische Bad sogar vorübergehend als öffentliches Bad genutzt.

Die Nutzung aber auch die Zeit selbst hinterließen ihre Spuren an der Konstruktion. Seit den 1950er Jahren wurden am Terrassensystem des Schlosses und am Römischen Bad selbst vermehrt Bau- und Restaurierungsarbeiten durchgeführt. Seit das Schloss, die Parkanlage sowie das Terrassensystem 1977 zum Denkmal von nationaler Bedeutung erklärt wurden, liegt der Fokus jedoch auf der Wiederherstellung und dem Erhalt der baulichen Struktur, da es sich um ein in Deutschland einzigartiges und architektonisch wertvolles Bauwerk sowie ein Kulturdenkmal handelt.

Derzeit wird dieses Bemühen fortgesetzt. Im Frühjahr 2023 wurde die Planung fundamentaler Instandsetzungsarbeiten am Römischen Bad aufgenommen und im März 2024 begannen die Baumaßnahmen. Das von Stadt, Land und Bund gemeinsam gestützte Projekt sieht eine Bauperiode von drei Jahren vor, die darauf abzielt, das Römische Bad in seiner historischen Form wiederherzustellen. Hierzu können alle interessierten Bürgerinnen und Bürger ihren Beitrag leisten. Der aktuelle Spendenaufruf der Stadt Dresden richtet sich an alle, die persönliche Erinnerungen mit dem Römischen Bad verbinden, die ein wertvolles Stück Dresdner Architektur erhalten sehen wollen und den kulturellen Wert eines geschichtsträchtigen Bauwerks zu schätzen wissen.

Theresa Jäger

Quelle: Stadtarchiv Dresden, 12.10.17 Präsentationsmappen Sächsischer Architekten, Nr. 109

Juni 2024

Ein Denkmal für die Ewigkeit. Das König-Johann-Denkmal auf dem Theaterplatz

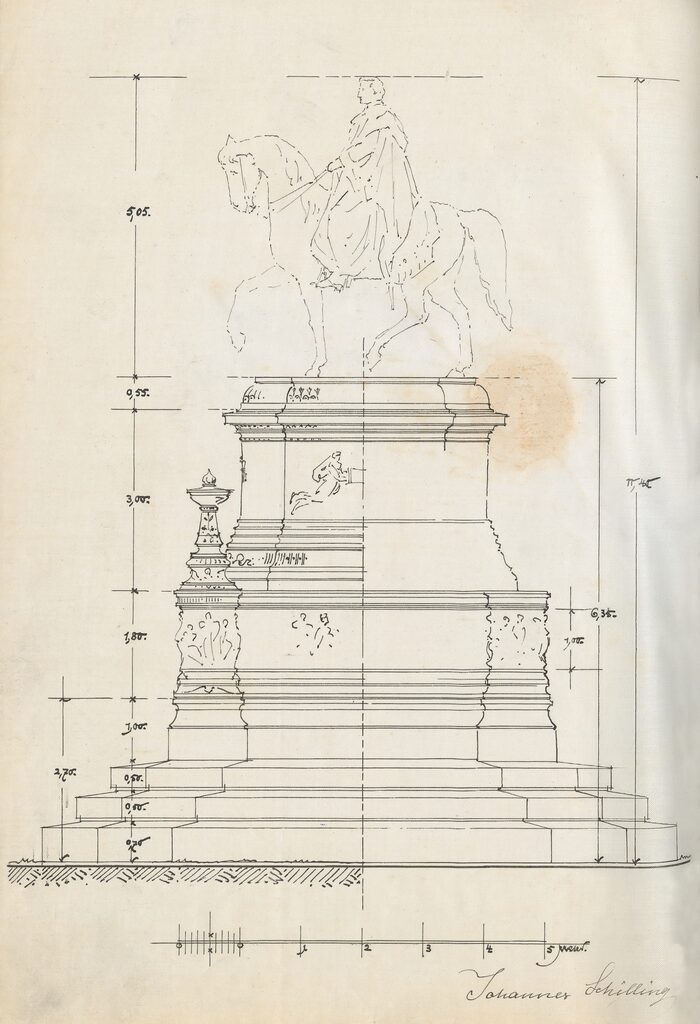

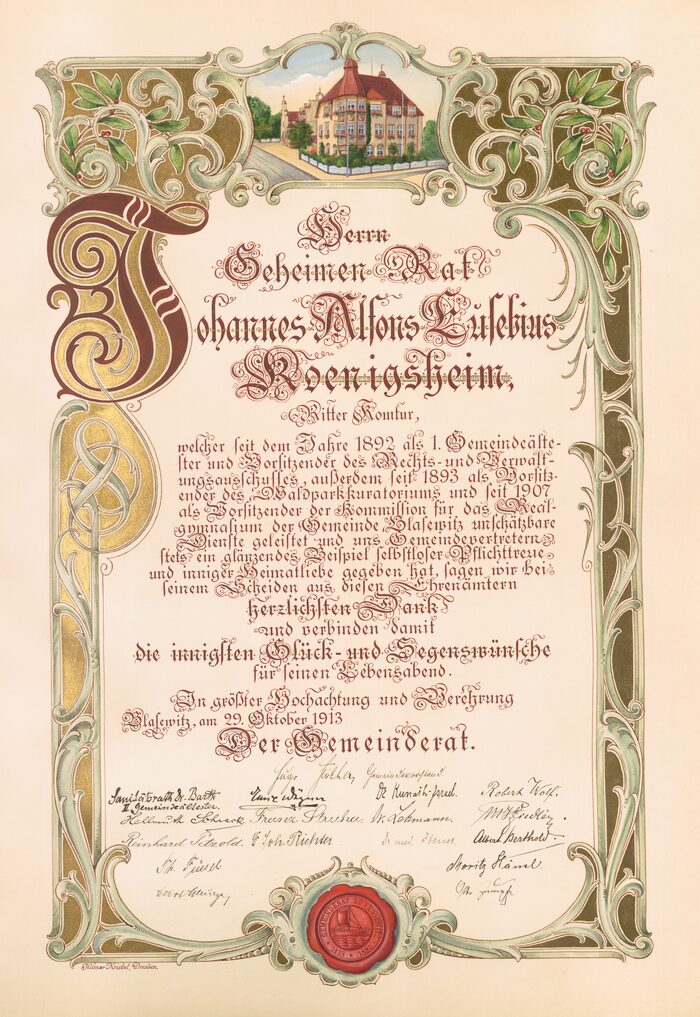

Den ab 1840 neu gestalteten Theaterplatz sollte mittig ein Denkmal schmücken. Zunächst kam die Idee auf, das Ehrenmal von König Friedrich August I. aus dem Zwingerhof auf den Platz vor die Semperoper umzusetzen. Dies stieß jedoch auf Widerstand und der Platz blieb einige Zeit leer. Erst nach der Neuerrichtung der Semperoper wurde der Gedanke wieder aufgegriffen. Dieses Mal fiel die Wahl auf den sächsischen König Johann (1801–1873). Für ein solches Projekt waren jedoch Gelder nötig – genauer gesagt 286.000 Mark. Dem Aufruf des Landescomités für das König-Johann-Denkmal, vertreten durch den Oberbürgermeister Dr. Alfred Stübel, zum Sammeln von Spenden für die Errichtung des besagten Denkmals im Jahr 1881 folgten viele Bürger und Bürgerinnen Dresdens und Sachsens. Anfänglich fielen die Geldzuwendungen eher gering aus. Doch nach einer Zugabe des Sächsischen Finanzministeriums konnte schließlich 1884 ein Vertrag zwischen dem Bildhauer Prof. Dr. Johannes Schilling und dem Landescomité geschlossen werden. Schilling schlug ein sechs Meter hohes Reiterstandbild aus Bronze vor, das auf einem Sockel stehen sollte. Er verpflichtete sich vertraglich, innerhalb von drei Jahren alle Zeichnungen sowie architektonischen und figuralen Modelle aus Bronze zu liefern sowie die Leitung und Überwachung der Arbeiten zur Anfertigung und Aufstellung zu übernehmen. Da er jedoch erst 1888 fertig wurde und sich verschiedene Änderungen der Maße ergeben hatten, beauftragte man die Dresdner Architekten Karl Weißbach und Karl Barth mit der Fertigstellung der Basis nach den Zeichnungen Schillings. Eine dieser Skizzen ist unsere Archivalie des Monats, die im Juni im Lesesaal des Stadtarchivs Dresden, Elisabeth-Boer-Straße 1, mit einigen anderen Unterlagen zu sehen ist.

Am 18. Juni 1889 fand im Rahmen der 800-Jahr-Feier der Wettiner die Enthüllung des König-Johann-Denkmals statt. Im Festprogramm, welches das Stadtarchiv ebenfalls aufbewahrt, wird der Beginn »gemäß Allerhöchsten Befehles um 3 Uhr Nachmittag« angekündigt. Nach einem Festgesang und einer Rede von Oberbürgermeister Dr. Stübel wurde unter Ehrenerweisung der aufgestellten Ehrencompagnie des I. (Leib-)Grenadierregiments, Glockengeläut und dem Salut der am rechten Elbufer aufgestellten Batterie (101 Schuss) das Denkmal enthüllt. Als erstes durften die »Allerhöchsten und Höchsten Herrschaften« das Monument zur Besichtigung umrunden. Der Festplatz blieb vom Museum bis zum Schloss und der Katholischen Hofkirche während der Zeremonie für den allgemeinen Verkehr gesperrt. Zutritt über die Ostraallee durch den Zwinger erhielten nur Ausgewählte mit einer Eintrittskarte. Der nördliche Teil des Theaterplatzes blieb offen.

Das Ehrenmal überstand einige kritische Zeiten wie die Bronzesammelaktionen im Zweiten Weltkrieg und die Bombenangriffe im Februar 1945. Als Übersetzer von Dantes „Göttliche Komödie“ genoss der sächsische König eine hohe künstlerische Anerkennung, die seine Gedenkstätte vor dem Abbau in der DDR bewahrte. So thront er seit bereits 135 Jahren nahezu unbeschadet und seit 2013 saniert in der Mitte des Theaterplatzes.

Susanne Koch

Quelle: Stadtarchiv Dresden, 2.1.6 Ratsarchiv, Hauptgruppe G, Nr. G.XXXV.b.18 Bd. 5

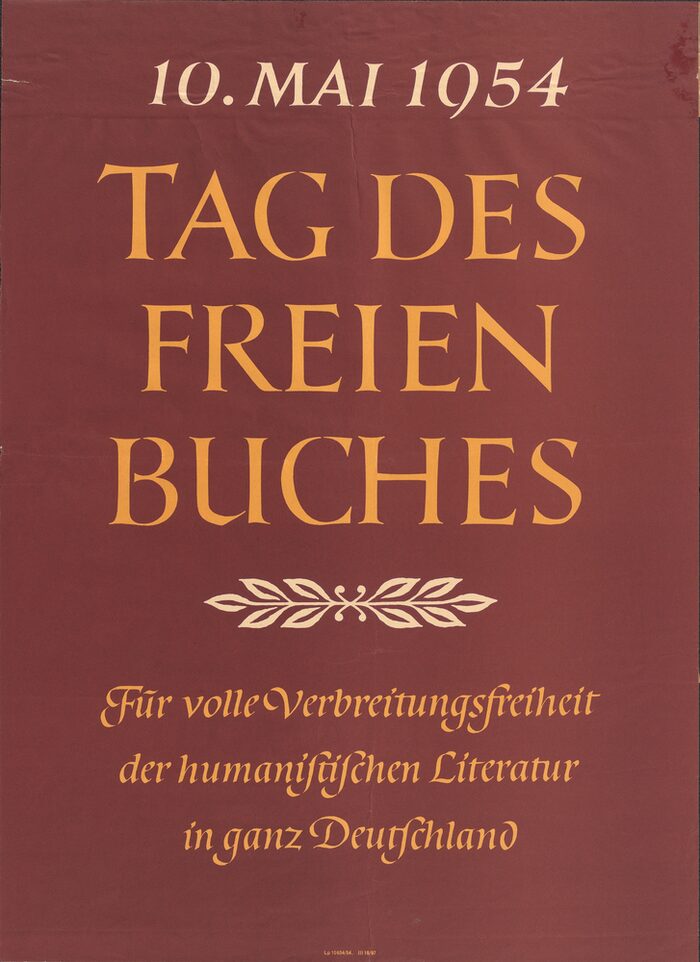

Mai 2024

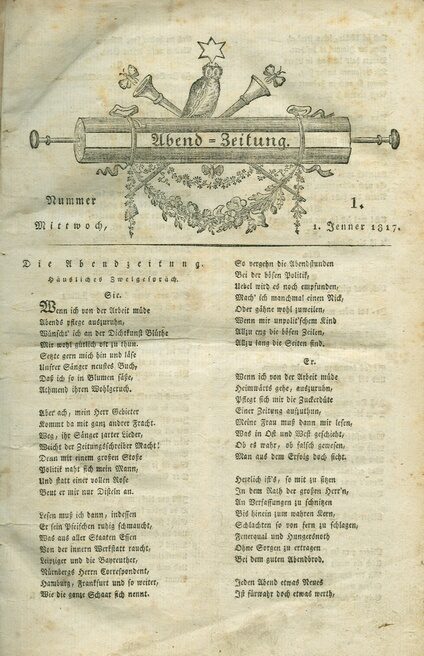

Wertschätzung und Gedenken an die Flammen. Der Tag des (freien) Buches im Lauf der Geschichte

In Deutschland erstmals 1929 abgehalten, wurden Jahrestage im Zeichen des Buches in den vergangenen 100 Jahren nicht nur an mehreren Daten im Kalender, sondern auch unter ganz verschiedenen Anzeichen durchgeführt.

Im Jahr 1929 wurde der erste „Tag des Buches“ durch den Börsenverein der Deutschen Buchhändler initiiert. Nach dem Vorbild Spaniens, wo diese Veranstaltung an Cervantes‘ Geburtstag stattfand, wählte man Goethes Todestag aus. Der Tag des Buches sollte durch Vorträge, Ausstellungen und Veranstaltungen die Situation „des guten Buches“ in der Öffentlichkeit darstellen und dem Buch als „vornehmsten Mittler deutschen Geistesgutes“ nicht nur wieder „die ihm gebührende Verbreitung und Wertschätzung in allen Volkskreisen“ verschaffen, sondern auch „unerfreulichen Anzeichen zunehmender Entgeistigung und Verflachung“ entgegentreten.

Während die zentrale Veranstaltung in Berlin erfolgte, wurden daneben örtliche Kundgebungen ins Leben gerufen, die „die Bewegung […] bis in die kleinste Gemeinde“ trugen. Im Dresdner Schulamt sprachen Vertreter des Arbeitsausschusses für Sachsen vor und baten um Überlassung des Festsaales im Neuen Rathaus sowie einen Zuschuss in Höhe von 800 RM zur Deckung der Unkosten für die am Abend des 22. März geplante Feier. Der Nutzung des Festsaales wurde zugestimmt und ein Zuschuss in Aussicht gestellt. Zahlreiche Redner wurden gewonnen zu Themen wie etwa Buch und Jugend, Buch und arbeitendes Volk, Buch und Presse. Künstlerische Darbietungen Erich Pontos sowie der Orchesterschule umrahmten die Feier. Zu der Veranstaltung sollte jedermann freien Eintritt erhalten. Wie der Dresdner Anzeiger am nächsten Tag berichtete, war der Festsaal schon lange vor der festgesetzten Zeit überfüllt, und obwohl auch noch die Nachbarräume geöffnet wurden, mussten zahlreiche Kommende unverrichteter Dinge wieder heimkehren.

Nur vier Jahre später, am 10. Mai 1933, wurden Bücher nicht länger gewürdigt, sondern öffentlich verbrannt. Dieses Ereignis prägte die Geschichte nachhaltig. Bereits im Jahr darauf begründete der Schriftsteller Alfred Kantorowicz gemeinsam mit anderen deutschen Autoren am 10. Mai 1934 in Paris eine Bibliothek der verbrannten Bücher, die so genannte Deutsche Freiheitsbibliothek. Im Jahr 1947 proklamierten Vertreter aller vier Besatzungsmächte den 10. Mai zum „Tag des Freien Buches“. Durch die Ereignisse des Kalten Krieges verlor das gemeinsame Gedenken jedoch an Bedeutung. Nur in der DDR blieb dieser Gedenktag bis zum Schluss erhalten. Seit 1995 findet immer am 23. April der Welttag des Buches statt.

Claudia Richert

Quellen: 17.2.17 Sammlung Manfred Lotze, Sign. 577; 2.3.1 Hauptkanzlei, Sign. 2

April 2024

Klöppeln, weben und Teppich knüpfen. Die Textilausstellung 1924 in Dresden

Vor fast genau 100 Jahren öffnete am 31. Mai 1924 die „3. Jahresschau Deutscher Arbeit“ auf dem Ausstellungsgelände an der Lennéstraße ihre Pforten. Die Ausstellung widmete sich mit der Textilbranche einem für Sachsen wichtigen Wirtschaftszweig. Für die Besucher, egal ob Laie oder Textilfachkundiger, gab es mehrere thematische Bereiche für den Rundgang. Zu Beginn erwartete die Gäste ein Überblick über die geschichtliche Entwicklung der Textilherstellung und daran anschließend konnte man sich über Bekleidungstextilien informieren. In dieser Halle der Textilstoffe erhielten die Besucher einen Eindruck von der Verarbeitung des Rohgarns bis zum Kleiderstoff, Teppich oder Kunststickerei.

Als weiteren Themenschwerpunkt wurden die gegenwärtigen Fabrikationszweige gezeigt und die technischen Neuerungen bei der Maschinenproduktion besprochen. In diesen Hallen ging es vornehmlich um die Textilveredelung, wie Bleichen, Färben und Bedrucken. Hier stand der Veredelungsprozess im Vordergrund, der entweder mitten im Herstellungsprozess oder nach der Vollendung einsetzte. Die Herstellung von Fasern aus chemischer Erzeugung erlangte auf der Ausstellung großen Zuspruch. Einen ebenso bleibenden Eindruck hinterließ die „schöne Ausstellung der Firmen des Oberlausitzer Webereiverbandes“ wie auch die Klöpplerinnen in der Erzgebirgischen Klöppelstube.

144 Aussteller, wovon 101 aus Sachsen kamen, zeigten ihre Produkte oder Fertigkeiten dem interessierten Publikum. Im Zeitraum von Juni bis September zählten die Veranstalter circa 750.000 Besucher auf dem Ausstellungsgelände. Sogar Reichspräsident Friedrich Ebert stattete der Textilausstellung seinen Besuch ab, als er in Dresden war. Die Textilausstellung im Frühjahr 1925 wurde im Nachgang als großer Erfolg gefeiert.

Marco Iwanzeck

Quelle: Stadtarchiv Dresden, 18 Bibliothek, Hist. Dresd. 2295.

März 2024

Landwirtschaftlicher Großhandel in Dresden. Die Großmarkthalle in der Friedrichstadt

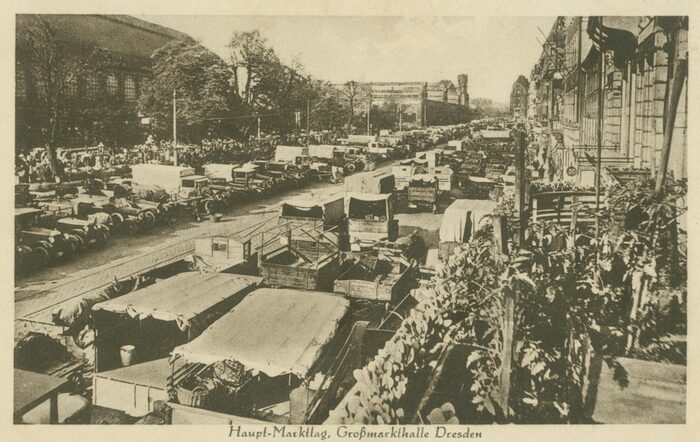

Lebensmittelmärkte wurden lange Zeit im Freien abgehalten. Im 18. Jahrhundert entstanden vermehrt Markthallen, um witterungsbedingte, den Handel hemmende Einflüsse auszuschließen sowie aus hygienischen Gründen. Außerdem musste man zunehmend den Bedürfnissen der schnell wachsenden Stadt gerecht werden.

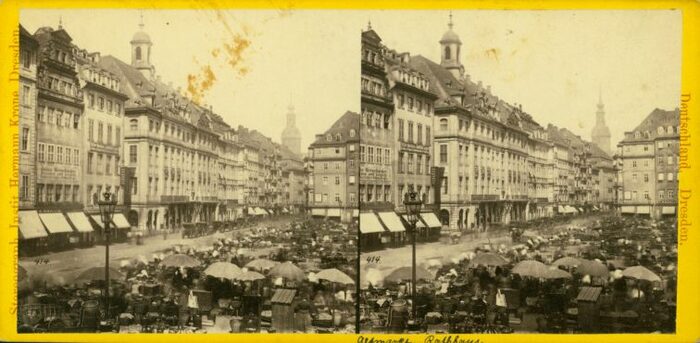

In Dresden geschah das Ende des 19. Jahrhunderts, als 1888 ein von den städtischen „Körperschaften“ gefasster Beschluss die Errichtung von insgesamt drei großflächigen Markthallen vorsah: eine für den Großhandel und zwei für den Kleinhandel, eine links-, die andere rechtselbisch. Schließlich wurde am 15. Juli 1893 die Halle auf dem Antonsplatz eröffnet. Am 9. Dezember 1893 begann die Großmarkthalle, auch Hauptmarkthalle genannt, an der Weißeritzstraße und am 7. Oktober 1899 die Neustädter Markthalle mit dem Verkauf. Mit deren Etablierung ging die Einstellung der bis dahin üblichen offenen Wochenmärkte auf dem Antonsplatz, dem Altmarkt sowie dem Neustädter Markt einher. Einzig derjenige auf dem Hohlbeinplatz verblieb.

Das repräsentative Gebäude der Hauptmarkthalle mit ihrem 30 Meter hohen Uhrturm, teilweise errichtet über dem zwischen 1891 und 1893 verlegten Flussbett der Weißeritz, war technisch auf dem neuesten Stand. Im Inneren des unterkellerten und über eine Galerie verfügenden Baus gab es beispielsweise elektrische Lastenaufzüge sowie eine moderne Kühl- und Gefrieranlage. Durch das Mittelschiff verlief eine Hauptdurchfahrtsstraße für Lastfuhrwerke. Den logistisch wohl größten Nutzen brachte der Gleisanschluss mit Laderampe und Güterboden. So konnten Eisenbahnwagons zügig entladen und die landwirtschaftlichen Produkte in der Halle eingelagert oder sogleich in Güterstaßenbahnwagen verladen werden. Gehandelt wurden im großen Maßstab landwirtschaftliche Erzeugnisse wie Fleisch, Fisch, Grünwaren, Obst, Blumen, Butter, Eier und Kartoffeln. Auf der sogenannten „Insel“ vor der Markthalle, entlang der Weißeritzstraße drängten sich derweil die vielen Klein- und Zwischenhändler, die dafür sorgten, dass die Waren den Einzelhandel und die Gastronomie erreichten.

Die teilweise Zerstörung der Markthalle im Jahr 1945 führte zu großen Problemen. Besonders die Wiederherstellung der Dachkonstruktion, der Kühl- und Gefrieranlagen, der Aufzüge und der Verglasung dauerte mehrere Jahre. Aber schon im September 1945 war es gelungen, den Großmarkt provisorisch wieder in Gang zu bringen. Die Bedeutung der Großhandelshalle blieb bis zum Ende der DDR bestehen, täglich wurden hier Züge entladen. Seit 1990 werden in ihr keine Lebensmittel mehr gehandelt.

Patrick Maslowski

Quelle: Stadtarchiv Dresden, 17.6.1 Ansichtskarten, Nr. SH 014.

Februar 2024

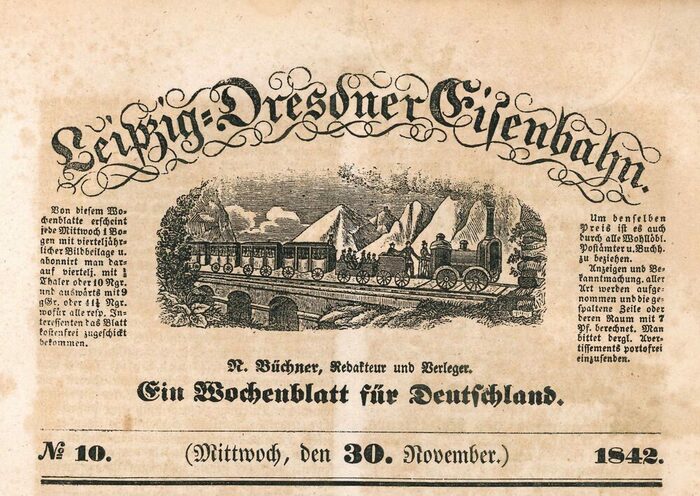

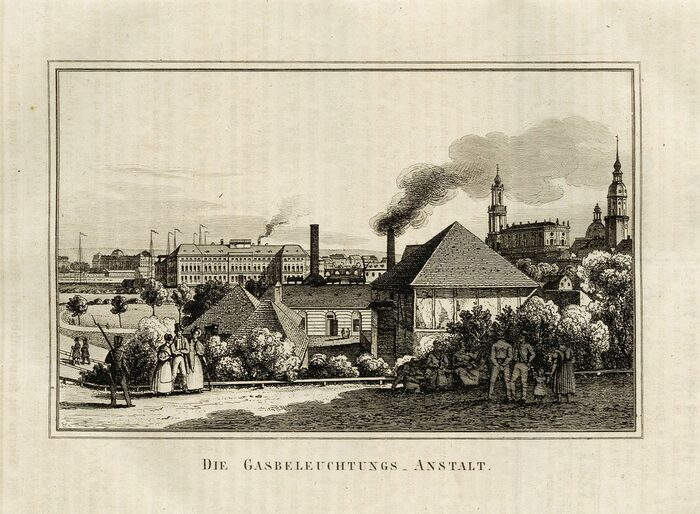

„Die Leipzig-Dresdner-Eisenbahn“. Ein Wochenblatt zwischen Technikbegeisterung und -skepsis.

Die öffentliche Aufmerksamkeit, welche die im Jahre 1839 eröffnete erste europäische Ferneisenbahnlinie zwischen Dresden und Leipzig erregte, muss enorm gewesen sein. Nicht nur die einschlägige Reiseliteratur rückte die entstandenen Bahnhofsanlagen rasch unter die Top-Fünf der Dresdner Sehenswürdigkeiten. Auch das sich seinerzeit ausdifferenzierende lokale und überregionale Pressewesen fand hierin seit der Projektierungsphase und bis in die ersten Betriebsjahre hinein ein wachsendes Lesepublikum. Dieses räsonierte mitunter euphorisch über die humanen Fortschrittsmöglichkeiten der Dampfeisenbahn. Es beklagte teils das nahe Ende ruhiger, beschaulicher Lebenswelten oder mahnte gar vor einem möglichen Missbrauch nunmehr entfesselter technischer Potentiale. Zum breiten öffentlichen Diskurs gesellten sich literarische, poetische und satirische Reflektionen zum „eisernen Dampfross“ als neuen Fortschrittssymbol.

Der mediale Markt begann bald auf diesen geschäftsförderlichen Trend zu reagieren. Journalisten befeuerten ihn mit Inhalten und Verleger begannen thematisch spezialisierte Zeitschriften herauszugeben. Neben der „Erzgebirgischen“ und der „Pönickischen Eisenbahn“, erschienen Blätter mit dem Titel „Dampfwagen“ oder „Komet“ - nach einer seinerzeit populären Leipziger Lokomotive.

Die von 1839 bis 1843 beim Leipziger Verleger und Redakteur N. Büchner erscheinende „Leipzig-Dresdner-Eisenbahn“ trug den Untertitel „Ein Wochenblatt für Deutschland“ und spielte auch in ihrer inhaltlichen Strukturierung humorvoll mit Eisenbahnmetaphorik. Dabei hielten sich unterhaltsame, intelligente und nachdenkliche Stimmen durchaus die Waage. Mit kritischen Tönen wurden etwa die miserablen bis gefährlichen Reisebedingungen für die ärmsten Bevölkerungsteile in offenen „Kälberwagen“ kommentiert, das Einziehen der Pässe vor Fahrtantritt oder das Abschließen der Wagons. Daneben wurden Vorschläge für mehr Betriebssicherheit diskutiert.

Besonders beflügelte die neue Bahntechnik weitere Fortschrittsphantasien darüber, wie Maschinen die Welt künftig weiter verändern könnten. In der Ausgabe vom 17. November 1841 formulierte ein Beitrag Gedanken, die man aus heutiger Sicht durchaus als hellsichtig bezeichnen könnte: Die Erfindung der Eisenbahn verkleinere die Erde. Geografie könne man nunmehr nicht nur aus Büchern, sondern zugleich auch Vor-Ort studieren. Maschinen könnten Tag und Nacht für die Menschen arbeiten, ganze Städte in Kürze erbauen, Häuser in einem Guss erstellen sowie fertig gedruckte Bücher und Zeitungen hervorbringen, Briefe und Buchführungen automatisiert erledigen, die Felder von selbst pflügen und den Menschen „Engeln gleich“ das Fliegen ermöglichen. Dass sich mit dem Fortschrittssymbol Eisenbahn bald auch sprichwörtliche „Höllenfahrten“ planen und durchführen ließen, zeichnete sich schon früh nach deren Erfindung ab. Bereits 1842, nur wenige Jahre nach Eröffnung der Strecke, erschienen erste militärstrategische Publikationen, wie etwa „Die Eisenbahnen und ihre Bedeutung als militärische Operationslinien“ von Karl Eduard Poenitz. Dessen Theorien sollten schon 1849 praxisrelevant werden, als es galt, Preußische Truppenverstärkung zur Niederschlagung des Maiaufstandes zügig nach Dresden zu mobilisieren. Gut einhundert Jahre später war die Eisenbahn, einstige Hoffnungsträgerin menschlichen Fortschritts, auch zu einem zentralen Instrument nicht nur militärischer Truppen- und Rüstungsgüterbewegungen zweier Weltkriege geworden. Sie bildete auch die Infrastruktur für die Planung und Umsetzung der massenhaften Vertreibungen, Deportationen und Vernichtungen von Menschen im 20. Jahrhundert.

Dr. Stefan Dornheim

Quelle: Stadtarchiv Dresden, Bestand Bibliothek/Zeitungen Z. 272

Januar 2024

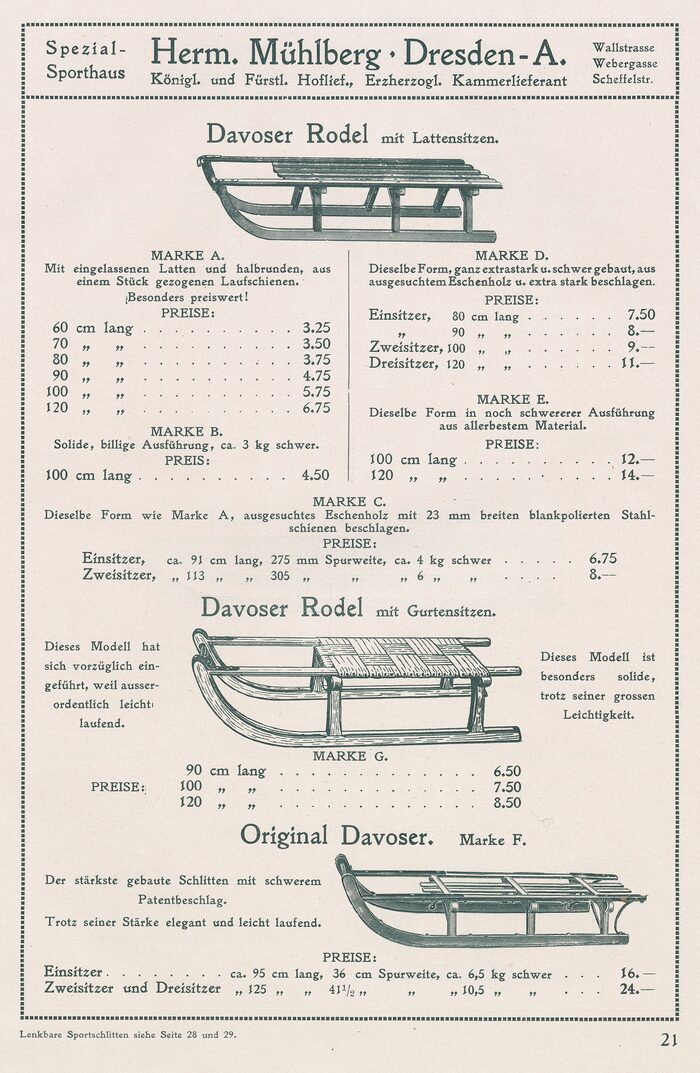

Das fröhlich frische Wintervergnügen

Sobald die ersten Schneeflocken fallen und liegen bleiben, ziehen Kinder wie Erwachsene auf die Rodelhänge, um mit ihren Schlitten die Hänge herunterzufahren. Das winterliche Rodeln ist nach wie vor ein sehr beliebtes Freizeitvergnügen. Auch der professionelle Rodelsport erfreut sich großer Beliebtheit. Am Ende des 19. Jahrhunderts war das Rodeln noch das bescheidene Wintervergnügen der Alpenbewohner. Doch schon wenige Jahre nach der Jahrhundertwende trat der Rodelsport einen wahren Siegeszug an. Dies lag wohl vor allem daran, dass kein anderer Sport so leicht erlernbar war und gleichzeitig so viel Freude bereitete. Man benötigte nur das richtige Equipment.

Auf diesen Winterspaß hatte sich in Dresden ganz besonders das Kaufhaus Hermann Mühlberg eingestellt und gab für die kalte Jahreszeit einen eigenen Katalog für Wintersport und Touristik heraus. Somit konnten die Dresdnerinnen und Dresdner alles Notwendige für ihre Freizeitgestaltung besorgen. Auf zwölf Katalogseiten wurden die verschiedensten Schlitten, Rodel, Bobsleighs und Skeletons angeboten. Der größte Teil des Sortiments umfassten die typischen Rodel, die auch heute noch sehr beliebt sind. Die Davoser-, Tiroler- oder Alpenrodel gab es in unterschiedlichen Varianten und Preisklassen. Es gab Holz- oder Stahlrohrschlitten in der Ausführung mit ein, zwei oder drei Sitzen. Das Kaufhaus hielt aber auch Sondervarianten vor. Einige Modelle besaßen eine Klappfunktion, um den Rodel auf dem Rücken tragen zu können. Andere waren mit einem Lenkrad wie bei einem Automobil ausgestattet.

Da das Rodeln noch eine junge Sportart war, gab es im Katalog auch eine Handlungsanweisung für unerfahrene Piloten, denn eine gewisse Technik ist unerlässlich. So sollten die ersten Versuche bei höchstens zehn Prozent Gefälle und wenig Kurven ausgeführt werden. Die richtige Sitzposition, also weit hinten sitzen, den Oberkörper zurückneigen und die Füße fest anlegen, sei einzuhalten. Mit den Füßen wird gelenkt und gebremst, wobei der Bremsvorgang durch das Hochreißen des Schlittens unterstützt wird. Als Sicherheitshinweis galt, dass bei einem eigenen Sturz die Bahn schnellstens mit dem Rodel verlassen wird. Dahingehend hat sich bis heute wenig geändert.

Marco Iwanzeck

Quelle: Stadtarchiv Dresden, 17.4.1 Drucksammlung, Nr. 278/2

Archivalien des Monats aus dem Jahr 2023

Dezember 2023

Von der Stadtbilddokumentation zur Stadtbildfotografie

Vor fast genau 200 Jahren reifte im Zuge der Entfestigung der Residenzstadt Dresden erstmals die Idee einer umfassenden und systematischen Dokumentation des architektonischen Stadtbilds. Die massiven Veränderungen in Gestalt und Struktur der Stadt blieben den Zeitgenossen nicht verborgen. Aus privater Motivation heraus entwickelte der evangelische Hofkirchenorganist Friedrich Georg Kirsten die Idee, das äußere Bild Dresden aus der Zeit vor der Entfestigung für die Zukunft zu bewahren. Zwischen 1821 und 1825 ließ Kirsten die Festungswerke in der Gestalt, die sie bis zu ihrer im Jahr 1811 begonnen Abtragung gehabt haben, abbilden. Dafür beauftrage er den Landschaftsmaler Friedrich August Kannegießer, der 90 farbige Ansichten anfertigte. Dabei griff er auf Vorarbeiten unterschiedlicher Maler zurück, die sie teils schon lange vor dem Jahre 1811, teils kurz vor dem Beginn der Entfestigung entworfen hatten. Kirsten und Kannegießer schufen Abbildungen der Stadt, die sich bis heute erhalten haben.

Dieser ersten systematischen Stadtbilddokumentation folgten im Laufe der vergangenen 200 Jahre weitere Überlieferungen des Stadtbilds, die wiederum zum größten Teil mit dem Fotoapparat gemacht wurden. Anknüpfend an die rund 200-jährige Tradition der Stadtbilddokumentation in Dresden, begann das Stadtarchiv im Jahr 2020 mit der Konzipierung des Projektes „Stadtbildfotografie“. Ziel war es, eine ganzheitliche, fotodokumentarische und anspruchsvolle Stadtbildfotografie zu schaffen. Kooperationspartner waren die Stadtbezirksämter, die das Vorhaben unterstützten. Das Projekt endete 2023 mit der Übergabe von 8.043 Fotos durch den Fotografen Albrecht Voß. Ab dem 4. Dezember 2023, nachdem die Fachausstellung zur Stadtbildfotografie im Stadtarchiv eröffnet wurde, stehen die Fotos der Öffentlichkeit frei und digital zu Verfügung. Die Ausstellung im Stadtarchiv zeigt zum einen den historischen Kontext der Stadtbilddokumentation und zum anderen eine Auswahl an Fotografien von Albrecht Voß, die in den Dresdner Stadtbezirken entstanden.

Marco Iwanzeck

Quelle: Stadtarchiv Dresden, 18. Bibliothek, Hist.Dresd. 3120

November 2023

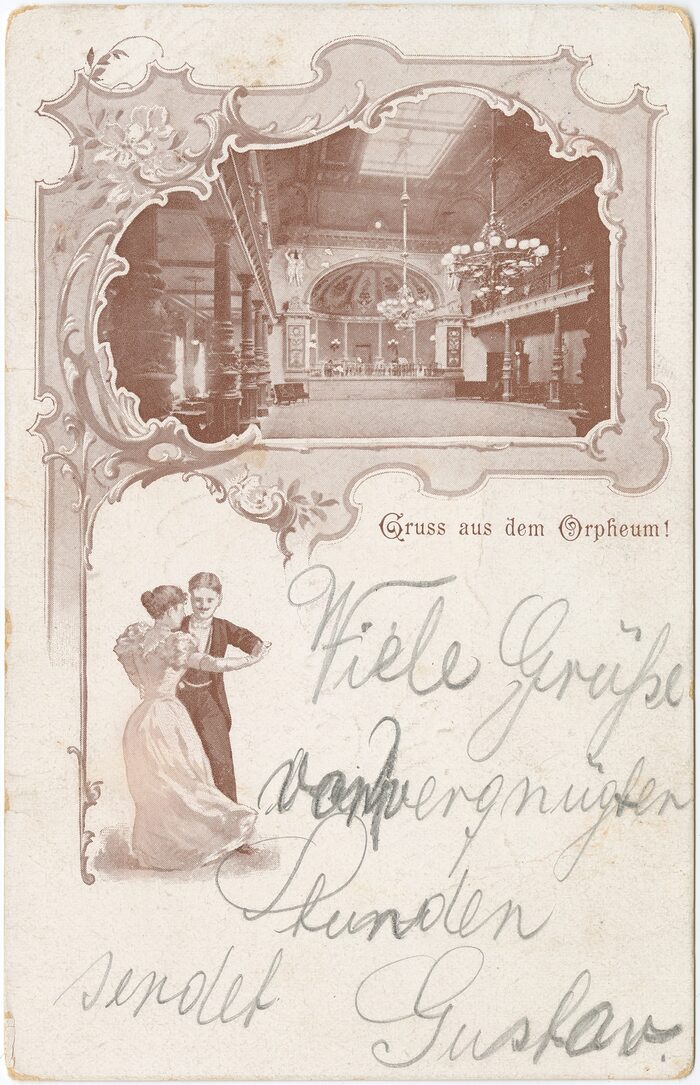

Das Orpheum – ein fast vergessener Ort einstigen Vergnügens

In der kalten Jahreszeit ändern sich für ein paar Monate Lebensweisen, Freizeitverhalten und Kulturangebote. Es findet zwangsläufig wieder mehr drinnen statt, heute wie damals. Beispielsweise öffnen sich die Türen der großen Theater, der Opern- und Ballhäuser. Letztere boten und bieten zwar das ganze Jahr über Veranstaltungen an, Ballsaison war jedoch im Winter, im Januar und Februar. Ein solches Ballhaus war das Orpheum. Bis heute verbirgt es sich hinter der unscheinbaren Wohnhausfassade der Kamenzer Straße 19 und ist zugleich einer der ältesten Vergnügungsorte der Äußeren Neustadt. Es war aber nur eines von circa 150 Ballhäusern in Dresden während ihrer Blütezeit um 1900.

Generell hatten Tanzveranstaltungen, je nachdem, in welchem sozialen Milieu sie stattfanden, unterschiedliche Bedeutung. Während derlei Ereignisse in der gehobenen Gesellschaft (Hof und Großbürgertum) zur Repräsentation oder mitunter als Heiratsmärkte dienten, suchten die einfachen Leute (Kleinbürgertum und Proletariat) vornehmlich Ablenkung vom monotonen, fremdbestimmten Arbeitsalltag oder auch nur einen kleinen Rausch im scheinbar trostlosen Leben. Daneben lockte die freie Partnerwahl in der anonymen Großstadt im Gegensatz zur strengen Sitte und sozialen Kontrolle der Kleinstadt oder des Dorfes, von wo aus viele Menschen in die Stadt zogen.

Das zu Feierlichkeiten stets prächtig geschmückte Orpheum, was im Übrigen Konzertsaal oder Tonhalle bedeutet und nach Orpheus, dem namhaften Sänger aus der griechischen Mythologie, benannt ist, wurde 1883 fertiggestellt. Die wundervollen, stilgebenden Innenausbauten existieren immer noch und vermitteln eine Atmosphäre längst vergangener Zeiten: die gusseisernen Säulen, die beidseitig begehbaren Wendeltreppen, die reihumlaufende Empore, die große Gewölbedecke mit Oberlicht, Stuckelementen und einigen, allerdings nicht mehr allen der früheren Malereien. Einzig die Bühne, auf der die Kapelle einst aufspielte, wich im Zuge der Restaurierung 1998 einer Glasfront.

Als Tanzstätte und Konzertsaal wurde das Orpheum bis 1932 genutzt. Danach beherbergte es von 1936 bis 1996 die Flügel- und Pianofabrik Thierbach. Es folgten die Versuche, ein Varieté zu etablieren sowie die Fremdnutzung des Saales als Bürofläche und am Ende der Leerstand. Eine dem Saal angemessene Nutzung bleibt bis heute aus.

Patrick Maslowski

Quelle: Stadtarchiv Dresden, 17.6.1 Ansichtskarten, Nr. GH 268

Oktober 2023

„Anormale Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen“ Die Brachlandaktion im Großen Garten

Eine Fotografie aus dem Jahr 1948 zeigt eine ungewöhnliche Lösung, mit der man dem Hunger der unmittelbaren Nachkriegszeit in Dresden begegnete. Weitere Fotos dazu werden im Lesesaal des Stadtarchivs in der Elisabeth-Boer-Straße 1 im Monat Oktober ausgestellt.

Wo heute die Dresdnerinnen und Dresdner im Großen Garten flanieren, war die Fläche in den ersten Nachkriegsjahren einer anderen Verwendung als der Erholung zugeführt worden – sie diente als Grabeland. Um dem Hunger in der Stadt entgegenzuwirken, rief Oberbürgermeister Rudolf Friedrichs bereits am 30. Mai 1945 dazu auf, alles verfügbare Land mit Kartoffeln, Kohl und Gemüse zu bebauen. In der daraus hervorgehenden Brachlandaktion setzte sich die Stadtverwaltung dafür ein, das Brachland im Stadtgebiet zu Grabeland umzuwandeln. Rasch wurden dafür die städtischen Parkanlagen in den Blick genommen. Am 12. August 1945 wandte sich ein Bürger mit dem Vorschlag an die sächsische Landesverwaltung, ihm eine Fläche im Großen Garten zur Nutzung als Hühner- und Geflügelfarm zu verpachten, da „anormale Zeiten außergewöhnliche Maßnahmen“ erfordern würden. Zwar kam es nicht dazu, doch bereitete das Gartenamt den Großen Garten im Sinne der Brachlandaktion vor.

In ersten Arbeitseinsätzen begann das Gartenamt, die Kriegsschäden zu beseitigen. Zudem wurde der Große Garten von der Roten Armee als Weideland für Großvieh verwendet, für die zunächst Ersatzland gesucht werden musste. Schließlich verpachte das Gartenamt das Land im Großen Garten als Grabeland an Bürger. Die dafür nicht geeigneten Wiesenflächen wurden zur Tierhaltung genutzt. Das Gartenamt zeigte sich mit den getroffenen Maßnahmen am 25. Mail 1946 zufrieden, da durch Grabeland und Weideland „eine völlige Ausnützung des Geländes vorgenommen worden ist, die der Stadt Dresden außerdem noch einen Pachtertrag von RM 1.300.- einbrachte.“ 1948 gab es vor dem Palais 69 Parzellen, die zwischen 25 Quadratmeter und 300 Quadratmeter groß waren - insgesamt eine Fläche von 12.370 Quadratmetern. Das Grabeland war als ein Provisorium zur unmittelbaren Notlinderung der Bevölkerung geplant: Angepflanzt werden durften nur einjährige Pflanzen, das Gelände durfte nicht durch Abgrabungen und Aufschüttungen verändert werden, Baulichkeiten waren zu unterlassen.

Am 12. September 1949 fand dieses Provisorium ein Ende und der Stadtrat beschloss unter anderem die Aufkündigung des Grabelandes im Großen Garten. Begründet wurde das damit, dass aufgrund der Verbesserung der Lebenshaltung Brachland weniger benötigt wurde. Stattdessen strebte man an, die öffentlichen Grünflächen wieder zu „Schmuckflächen für die Stadt und Erholungsanlagen“ umzugestalten. 1950 wurde das Grabeland zurückgebaut, wobei die Parzellenbesitzer auf Wunsch Ersatzland erhielten und die Grünflächen wiederhergestellt. Bald konnten die Dresdnerinnen und Dresdner den Großen Garten erneut als Erholungsort nutzen.

Deborah Rohne

Quelle: Stadtarchiv Dresden, 9.1.5 VEB (ST) Günanlagen Dresden, Nr. 1212.

September 2023

Das Fischhaus. Ein Schlüsselort der frühen Dresdner Umweltgeschichte

Am nordöstlichen Ende der Radeberger Vorstadt, dort wo die gleichnamige Landstraße in die Heide eintritt, befindet sich das Dresdner Fischhaus. Mit den frischen Quellwasservorkommen der nahegelegenen drei Eisenbornquellen sowie der Tannenbornquelle verbinden sich die mittelalterlichen Anfänge der Dresdner Trinkwasserversorgung. Die Landesherren Ernst und Albrecht von Sachsen hatten 1476 den Augustinermönchen zu Altendresden erlaubt, eine Röhrwasserleitung zur Stadt anzulegen, welche mit ihren späteren Erweiterungen über 400 Jahre hinweg bis 1875 die Neustadt mit Trinkwasser versorgte und erst um 1895 durch das Wasserwerk Saloppe vollständig ersetzt wurde. Mit dem Bau des Jägerhofes in Dresden verlegte man 1568 eine zweite Leitung, welche ihr Wasser ebenfalls hinter dem Fischhaus entnahm. Das Wasserwesen regelte die Dresdner Wasserordnung vom 3. Juni 1590. Ein sogenannter Röhrmeister beaufsichtigte die Leitung, Reinhaltung und Verteilung des Wassers. Das Anwachsen der Neustadt im 17. und 18. Jahrhundert erhöhte auch den Wasserverbrauch, sodass am Fischhaus als Verteiler ein ca. 3 Meter langer Wassertrog angelegt wurde, welcher 1729 bereits vier Ausgänge aufwies: für das alte Stadtwasser, das neue Stadtwasser, für das Fischhauswasser sowie für das Jägerhauswasser. Die hölzerne Rinnenleitung bestand aus ausgehöhlten und mit Holz bedeckten Eichenstämmen. Die Wasserverteilung innerhalb der Neustadt erfolgte seit dem 18. Jahrhundert über Zacharias Longuelunes repräsentative Wasserhäuser entlang der Hauptstraße, welche 1895 entfernt wurden.