|

Landeshauptstadt Dresden - www.dresden.de https://www.dresden.de/de/stadtraum/umwelt/umwelt/klima-und-energie/klima-von-dresden/Witterungsberichte.php 18.01.2024 15:25:56 Uhr 27.07.2024 04:06:28 Uhr |

|

Witterungsberichte

Temperatur, Niederschlag, Sonnenstunden, Eis- und Frosttage: Wie waren die Witterungsverhältnisse in den letzten Jahren in Dresden? Wie waren die Durchschnittswerte in einem bestimmten Jahr? Wie fiel die Monatsauswertung aus?

2023 – ein Jahr im Klimawandel par excellence

Temperaturrekorde, Hitzewelle, Trockenheit, Starkregen, Hochwasser: Extreme Witterungen waren typisch für das vergangene Jahr. 2023 war das wärmste Jahr seit 1961. Insbesondere prägten ein frühlingshafter Jahresbeginn und eine äußerst schwüle Hitzeperiode im August die Witterungsverhältnisse. Neben zwei erheblichen Trockenphasen im Mai und September, regnete es überdurchschnittlich viel. Zum Jahresende kam es zu Hochwasser in der Elbe.

Klimaexpertin Franziska Reinfried, UmweltamtAuch für das Jahr 2023 treffen wieder Formulierungen wie „noch wärmer“, „noch heftiger“, „noch extremer“ zu. So sind die Fakten und die aktuelle Datenlage bestätigt, dass wir uns in Zeiten extremer Klimaveränderungen befinden.

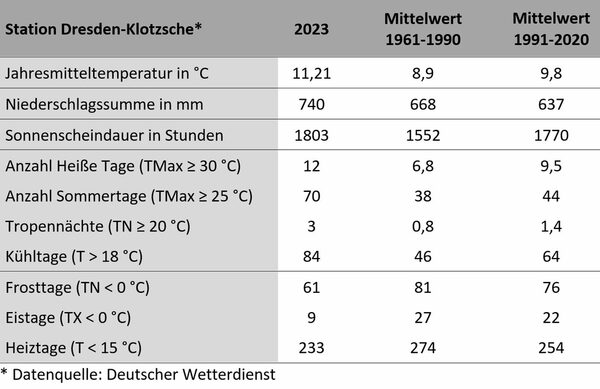

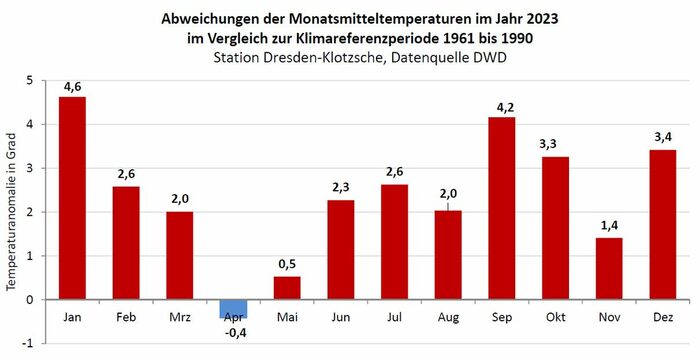

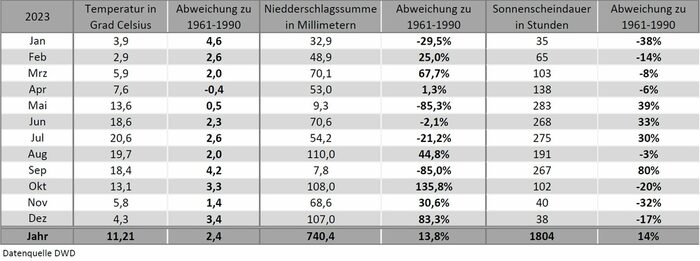

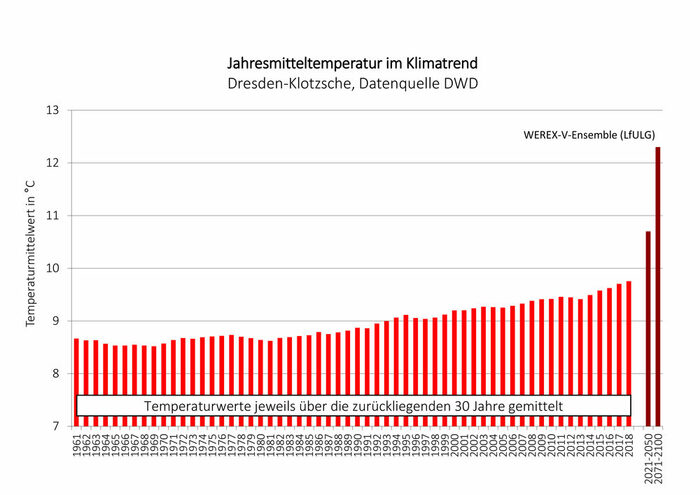

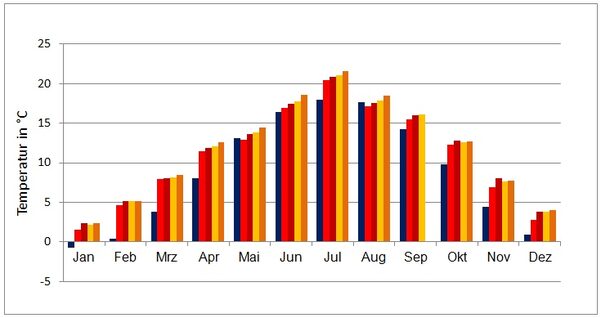

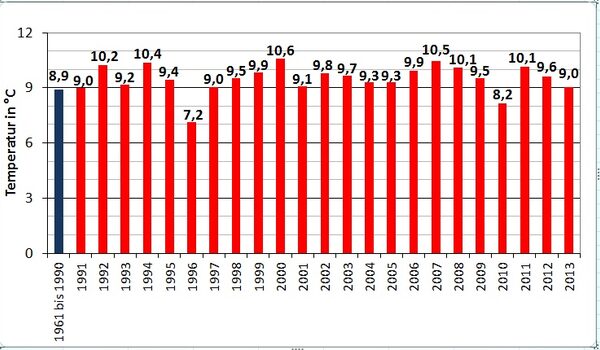

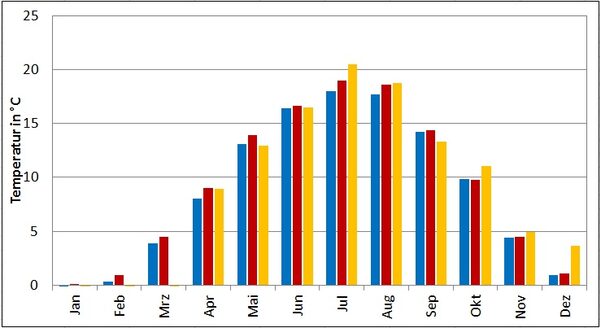

Jahresüberblick

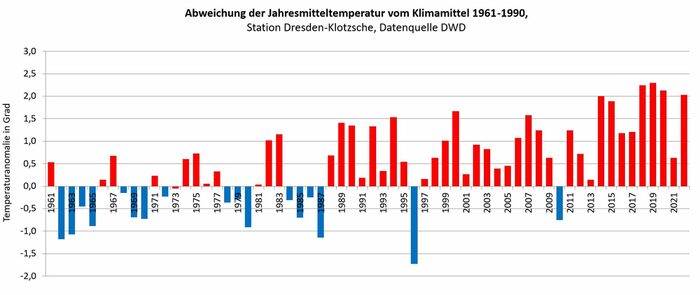

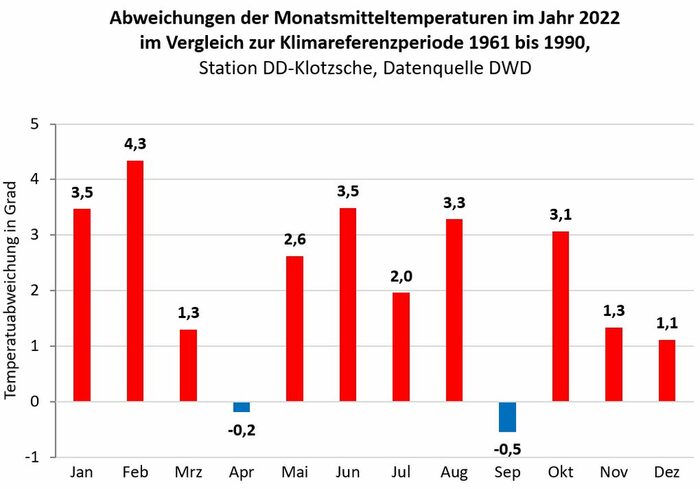

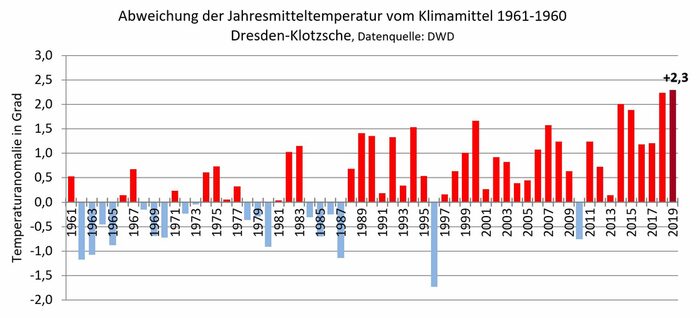

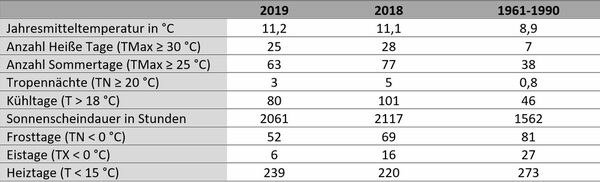

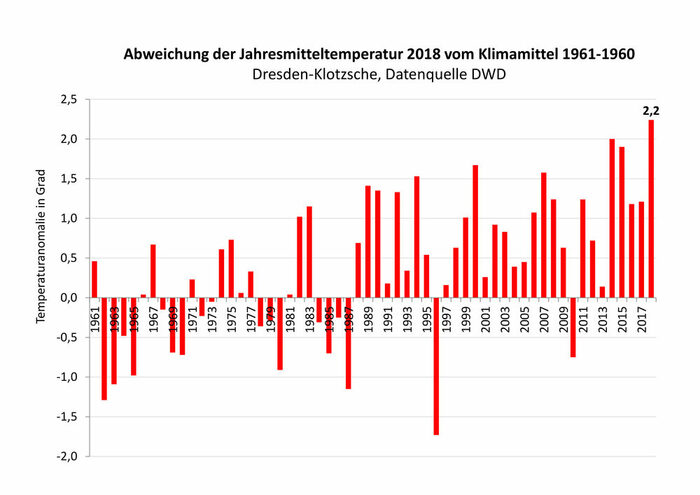

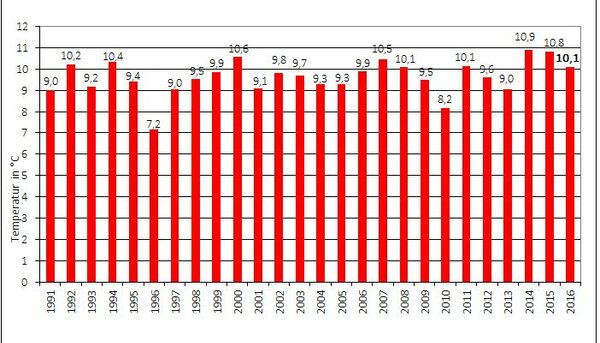

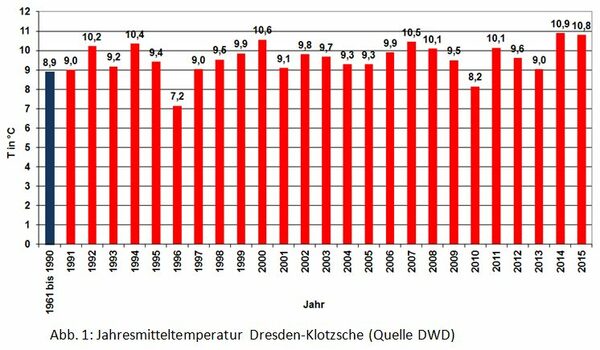

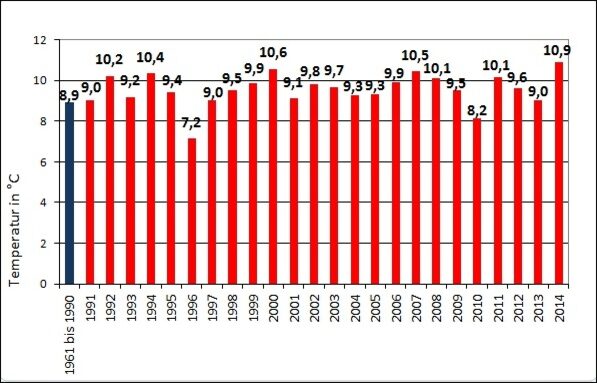

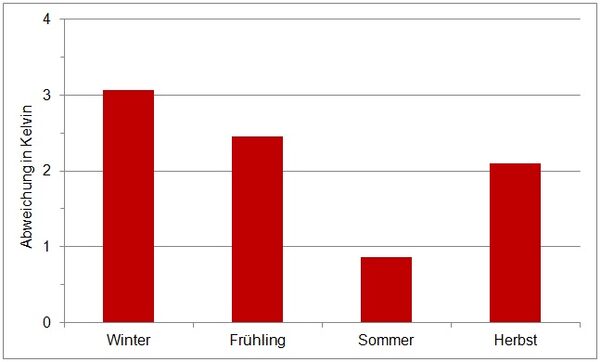

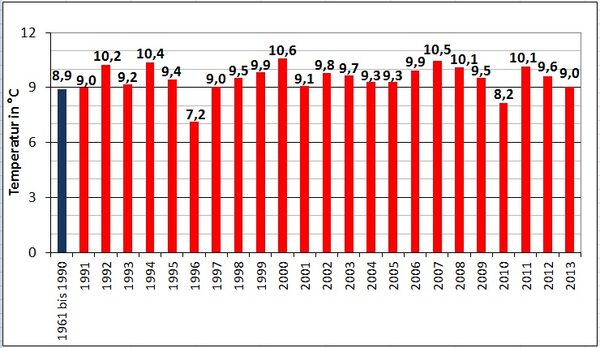

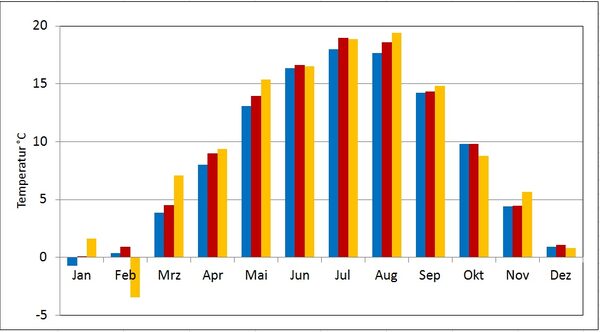

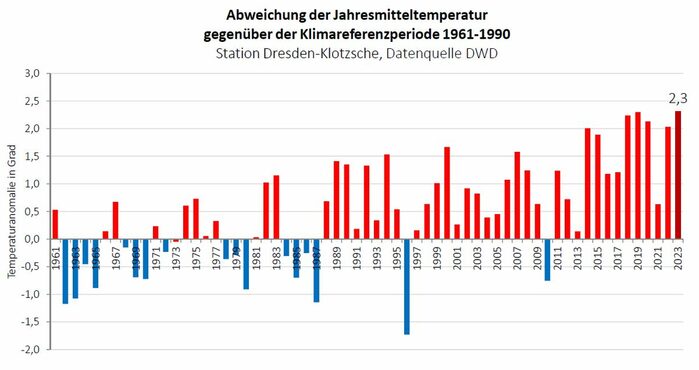

Global und national war 2023 das bisher wärmste Jahr. Dies trifft auch auf Dresden zu. Mit 11,2 Grad Celsius überstieg die Jahresmitteltemperatur den Klimareferenzwert 1961 bis 1990 um 2,4 Grad. Heute ist dies ein Rekordwert. In etwa 25 bis 30 Jahren wird dies mit hoher Wahrscheinlichkeit den mittleren klimatischen Verhältnissen entsprechen. Dann soll es in Sachsen im Mittel 2,2 Grad wärmer sein im Vergleich zum Zeitraum 1961 bis 1990.

Die Sonne verwöhnte die Dresdnerinnen und Dresdner in 2023 allerdings nur zeitweise. Insgesamt wurden 1.803 Sonnenstunden gemessen. Das sind dennoch 251 Stunden mehr gegenüber dem Referenzwert 1961 bis 1990.

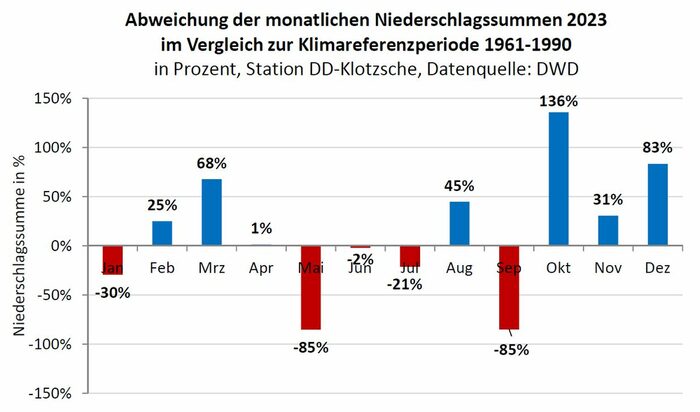

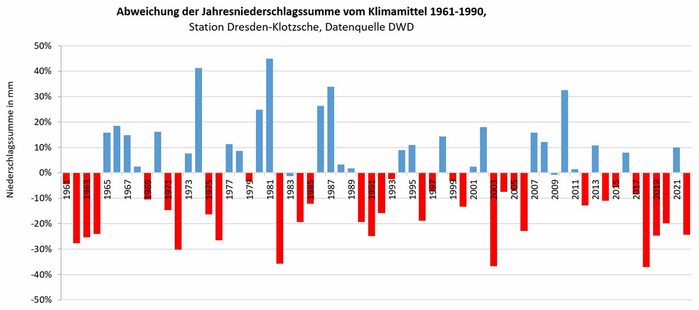

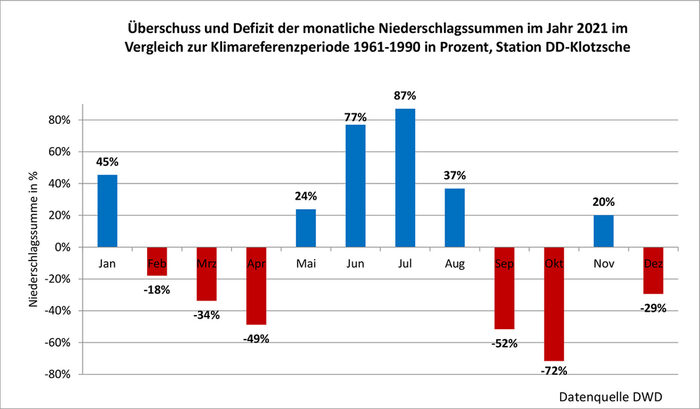

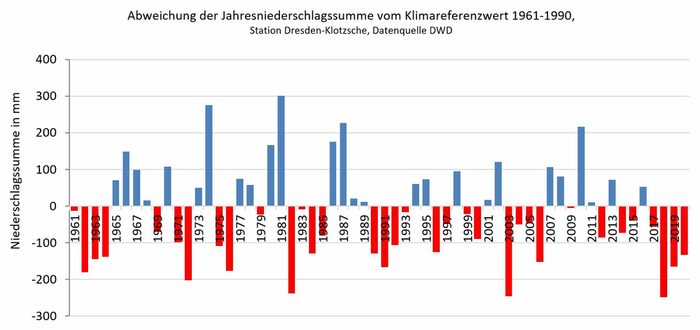

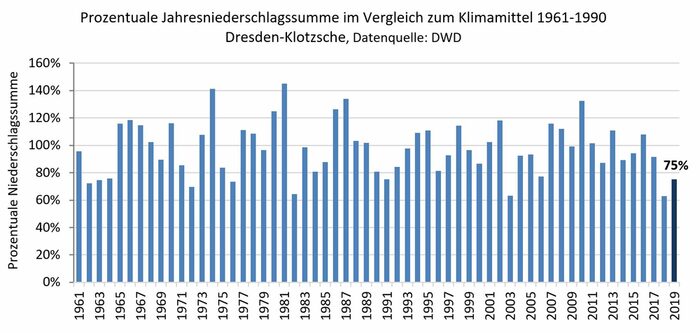

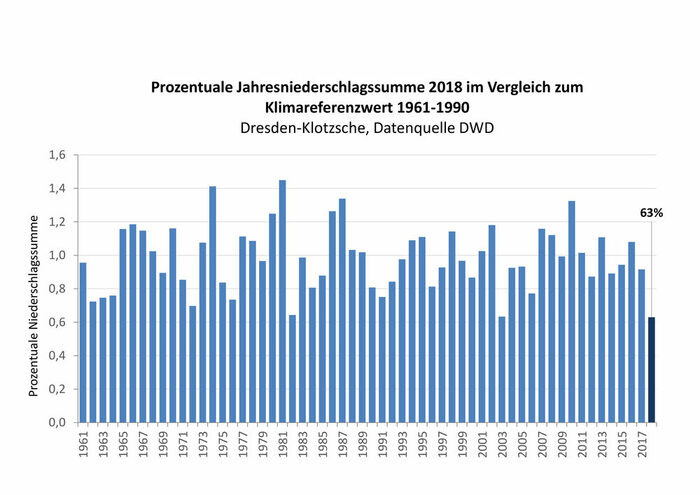

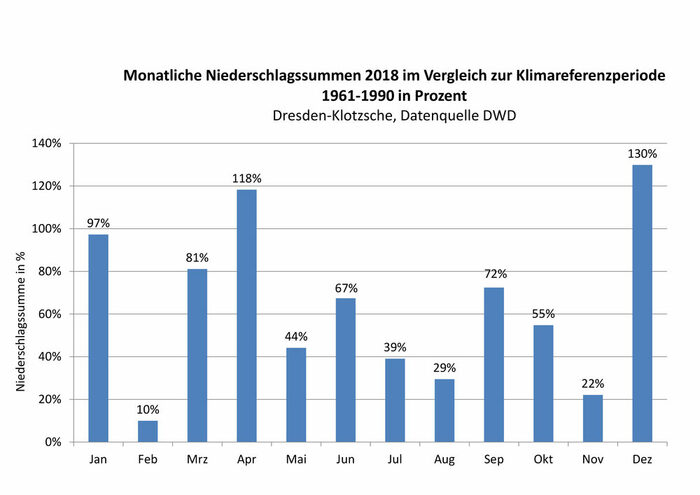

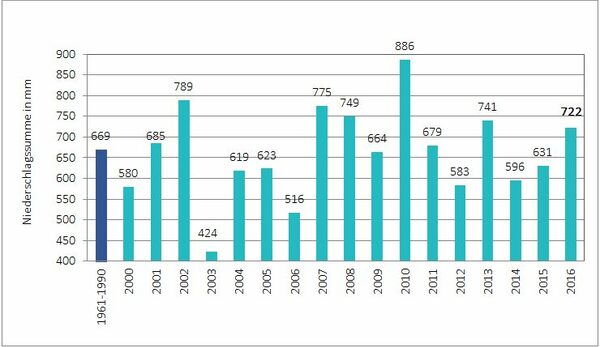

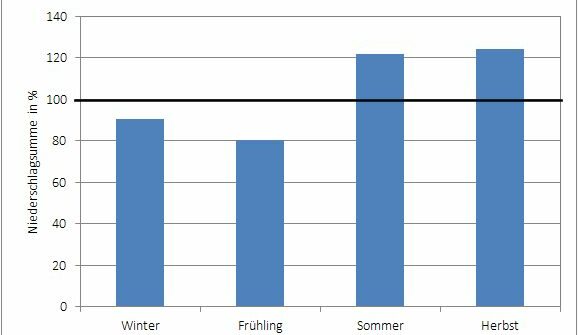

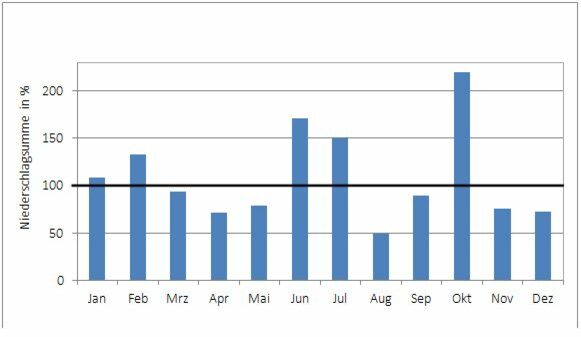

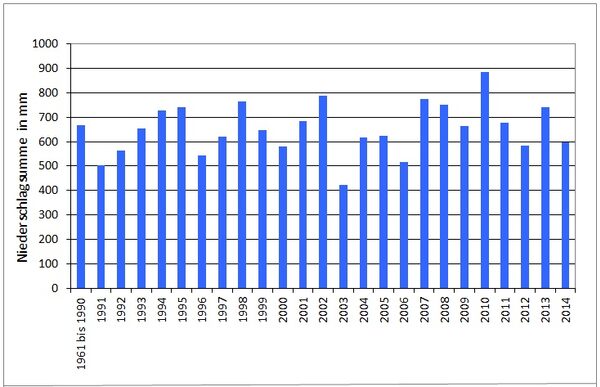

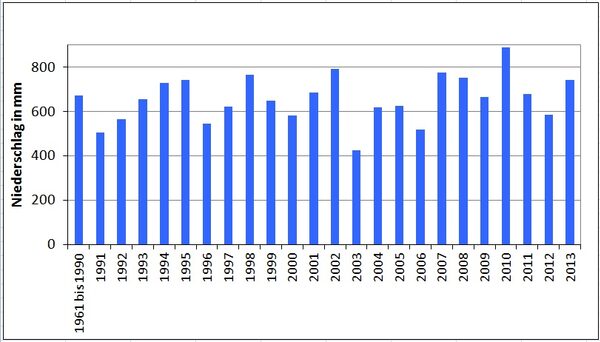

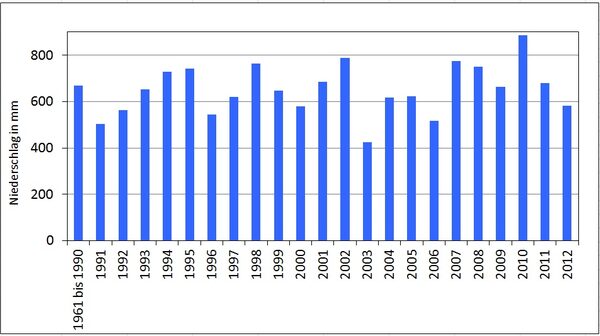

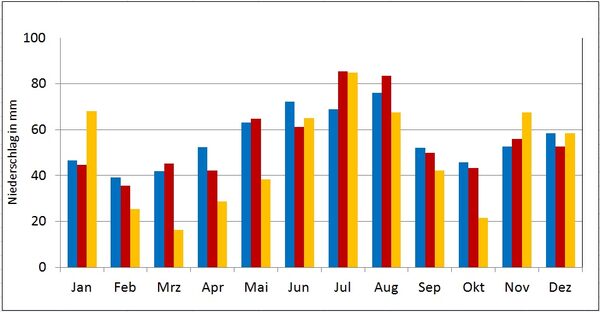

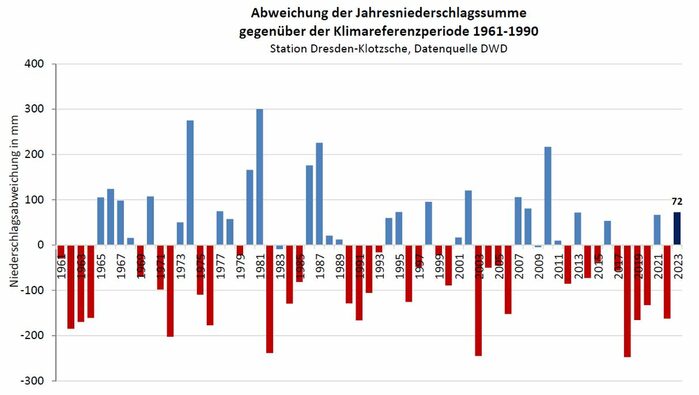

Im Jahr 2023 regnete es an 163 Tagen zum Teil ergiebig und anhaltend. Für das Jahr summierten sich 740 Millimeter Niederschlag. Das entspricht einem Niederschlagsüberschuss von circa 72 Millimetern, also ein bis zwei Monatssummen mehr im Vergleich zum Mittel 1961 bis 1990. Die Werte ähneln denen aus dem Jahr 2013. Nachdem 2021 und nun auch 2023 mit einem Niederschlagsüberschuss zu Ende ging, ist die dramatische Trockenphase vorerst als beendet zu betrachten.

Klimatologische Kenntage

- Sommertage = Tage, an denen die Tageshöchsttemperatur 25 Grad Celsius erreicht oder überschreitet

- Kühltage = Tage, an denen die Tagesmitteltemperatur 18 Grad Celsius übersteigt und potentiell Kühlbedarf besteht

- Heiztage = Tage, an denen die Tagesmitteltemperatur unter 15 Grad Celsius bleibt und potenziell Heizbedarf besteht

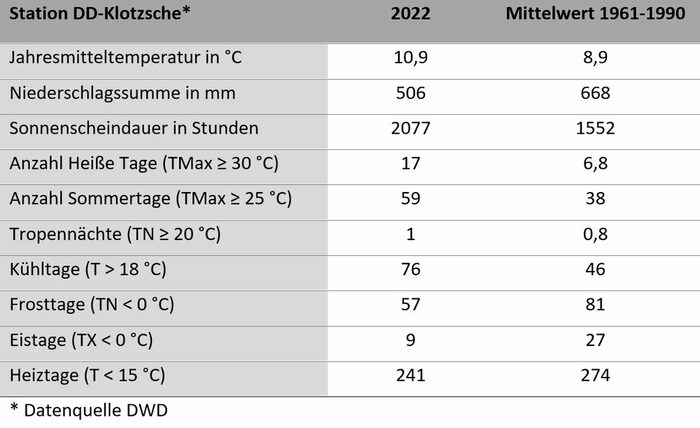

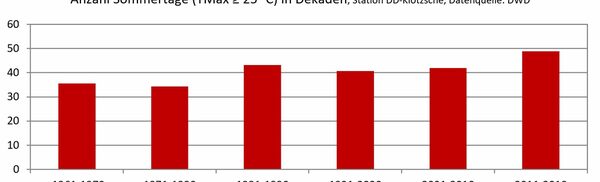

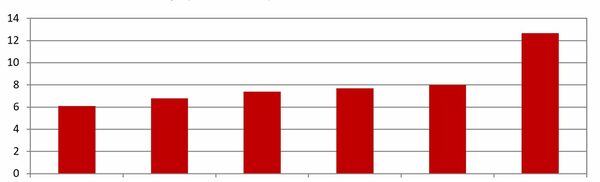

Zur genaueren Einschätzung der Witterung eines Jahres können sogenannte klimatologische Kenntage hinzugezogen werden. So wurden für das Jahr 2023 insgesamt 70 Sommertage gezählt. Das ist gemeinsam mit dem Jahr 1983 (auch 70) die zweithöchste Anzahl, die an der Station Dresden-Klotzsche seit 1961 registriert wurde. Nur im Jahr 2018 gab es mehr Sommertage: 77.

Entsprechend hoch lag auch die Anzahl an sogenannten Kühltagen. Mit 84 Kühltagen wurde im vergangen Jahr die zweithöchste Zahl nach 2018 (101 Kühltage) gemessen. Gegenüber dem Referenzwert 1961 bis 1990 (46 Tage) ist der Mittelwert der letzten 30 Jahre (1994 bis 2023) auf 64 gestiegen, also um 39 Prozent.

Es wurde allerdings auch die zweitniedrigste Zahl an Heiztagen erfasst. Gegenüber dem Klimareferenzzeitraum (hier liegt der Wert bei 273 Tagen) ist der Mittelwert der letzten 30 Jahre (1994 bis 2023) um sieben Prozent auf 254 gesunken.

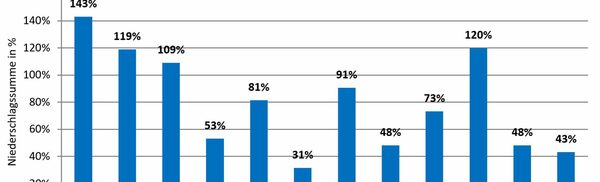

Besondere Witterungsereignisse 2023 - Monatsauswertung

Auswirkungen der Witterung 2023

Grundwasser

Über weite Teile des Jahres 2023 lagen die Grundwasserstände im Dresdner Elbtal etwa 40 bis 50 Zentimeter unter den langjährigen Mittelwerten. Erst zu Jahresende brachten die ergiebigen Niederschläge sowie das Hochwasser der Elbe eine deutliche Veränderung dieser Situation. An den Messstellen des städtischen Messnetzes lagen die Grundwasserstände zum Ende 2023 im Durchschnitt knapp einen Meter über dem Dezembermittelwert der letzten 16 Jahre und damit auch weit über den Wasserständen vom Jahresende 2022. Die Situation ist im Stadtgebiet allerdings nicht überall gleich. Während am Rand des Elbtals die Grundwasserstände derzeit weiter bis zu einem halben Meter unter den langjährigen Monatswerten liegen, ist die Situation in dem von der Elbe beeinflussten Bereich eine andere. Mit Ansteigen des Elbepegels ist auch das Grundwasser angestiegen. In einem Bereich von jeweils etwa 800 Metern beidseitig der Elbe und der Flutrinnen ist ein direkter Einfluss durch die Elbe zu verzeichnen. Nach dem Scheiteldurchgang des Elbe-Hochwassers trat auch ein unmittelbarer Rückgang der von der Elbe beeinflussten Grundwasserstände ein.

Insgesamt ist seit 2020 eine Stabilisierung beziehungsweise ein leichtes Wiederansteigen der Wasserstände bis Ende 2023 zu verzeichnen. Allerdings werden die hohen Werte der feuchten Periode bis 2013 noch lange nicht wieder erreicht.

Wasserführung der Dresdner Fließgewässer

Aufgrund des Wechsels sehr trockener und regenreicher Witterungsperioden im Jahr 2023 änderte sich auch die Situation an den Fließgewässern über das Jahr hinweg. Vor allem im Juni verschärften sich die Bedingungen an den Gewässern durch mangelnde Niederschläge und blieben bis Mitte Oktober angespannt. Trotz der starken Niederschläge im Juli, August und Oktober führten die meisten Fließgewässer auch Mitte Oktober meist wenig bis sehr wenig Wasser.

Aufgrund der anhaltenden Niederschläge im Oktober bis Dezember, der geringeren Temperaturen sowie der abnehmenden Wasseraufnahme durch die Pflanzen hat sich die Niedrigwassersituation gegen Ende des Jahres wieder entspannt.

Pflanzungen in der Stadt

Das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft sowie der Regiebetrieb Zentrale Technische Dienstleistungen reagieren schon seit längerer Zeit auf die veränderten und teilweise extremen Witterungsverhältnisse. Es werden trocken- und hitzetolerante Stauden gepflanzt, wie zum Beispiel das Staudenbeet am Denkmal der Trümmerfrau, sowie entsprechende Strauch- und Baumarten. Beispiele hierfür sind: Feld-Ahorn (Acer campestre), Französischer Burgen-Ahorn (Acer monspessulanum), Hopfenbuche (Ostrya carpinifolia), Schwedische Mehlbeere (Sorbus intermedia), Winter-Linde ‚Rancho‘ (Tilia cordata ‚Rancho‘) und Holländische Linde ‚Pallida‘ (Tilia x intermedia ‚Pallida‘). Diese Baumarten sind in den vergangenen Jahren hinsichtlich ihrer Eignung unter den deutlich wärmeren klimatischen Bedingungen erfolgreich getestet worden.

In den letzten zwei Jahren benötigten die Wechselpflanzungen besonders viel Wasser. Jedoch boten die Pflanzungen durch die zeitweise regnerische, feuchte Witterung im Jahr 2023 einen guten Zustand und Anblick. Der Bestand an Straßenbäumen sowie in Park- und Grünanlagen erhöht sich derzeit nicht. Neupflanzungen gleichen die Verluste in etwa aus. Die Verluste im Altbaumbestand sind ebenfalls durch allgemein veränderte klimatische Bedingungen mit mehr Hitzetagen und Trockenheit sowie veränderter Verteilung der Niederschläge über den Jahresverlauf zu begründen. So fällt ein Großteil des Regens in Starkniederschlägen, welche vom ausgetrockneten Boden schlecht aufgenommen und nicht mehr pflanzenverfügbar im Boden gespeichert werden. Altbaumbestände sind besonders davon betroffen.

Im forstlichen Bereich ist zunehmend zu beobachten, dass alte Laubbäume absterben, insbesondere Eichen und Buchen. Sie leiden unter Trockenstress, was sie anfälliger gegen Schädlinge macht. Somit führt das komplexe Zusammenwirken mehrerer Faktoren zum Absterben dieser Bäume. Eine praktische Konsequenz, die das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft aus den trockenen Frühjahren gezogen hat, ist, dass Pflanzungen (Aufforstungen) nur noch im Herbst/Winter und nicht mehr im Frühjahr durchgeführt werden, damit die Jungbäume während der nassen Monate bereits in der Erde sind und davon profitieren können. Stadtbäume, Strauchpflanzungen, Stauden werden auch im Frühjahr gepflanzt, denn diese können zusätzlich gewässert werden.